旅行画出来的叫什么

他学艺80多年,在75岁时才一举成名他从师于黄宾虹,与赵朴初、启功并称为"当代三绝"。他被世人誉为当代“草圣”他写的字体被称为是“林体”,他就是本文小编要介绍的“半残老人

相比较大器早成的天才,大器晚成的人才更值得学习

纵观古今中外的成功人士,

有大器早成者、也有晚成者,

先说说大器早成的那些人吧!

国外有贝多芬--4岁作曲、7岁开演唱会

国内有林语堂--8岁写就一部教科书,

更有傅抱石21岁,完成《国画源流述略》;

胡适27岁就完成了《中国哲学史大纲》;

其实这些事在我们眼里

已经不算什么新鲜事了

因为这些人在我们眼里都是天才

就算他们做到什么不可思议的事情

我们都是觉得意料之中的

毕竟天才就是无所不能嘛...

但小编今天只想说,

与其来赞美这些大器早成的人是天才

倒不如看看那些大器晚成的人才

毕竟他们才是真正的良材

因为他们更懂得在积累中磨练自己

更知道在岁月中提升自己。

你看像汉高祖刘邦前半生深谋远虑

直到55岁时才击败项羽,称霸西汉。

被后人称为一代枭雄。

算得上大器晚成吧?

吴承恩50多岁开始写著作《西游记》

直到80多岁才完成,

如今被称为“四大名著之一”,广为流传。

称得上大器晚成吧?

而今天小编要说的林散之

同样是大器晚成中的人才之一。

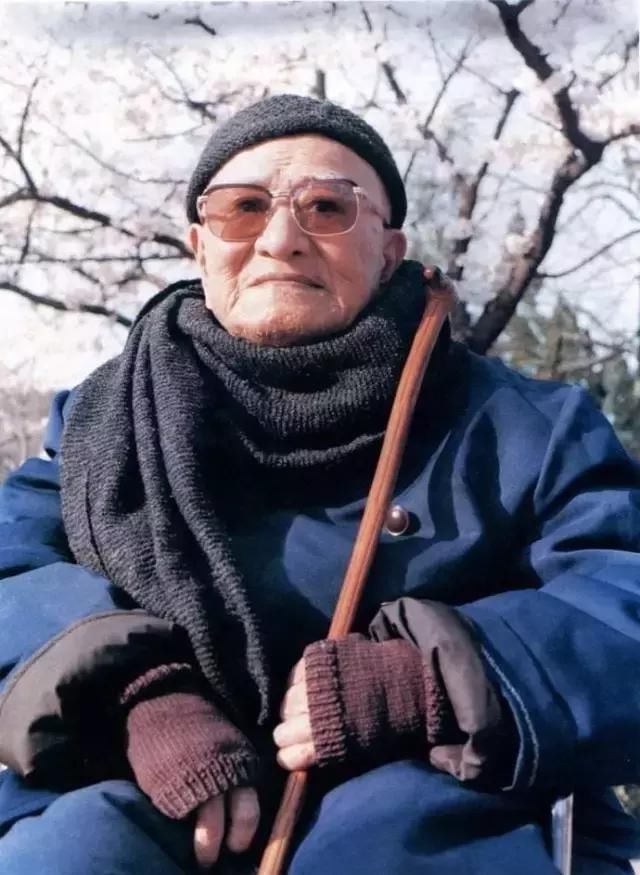

林散之

1898 - 1989

名霖,又名以霖,字散之,

号散耳、左耳、聋叟、半残老人等,

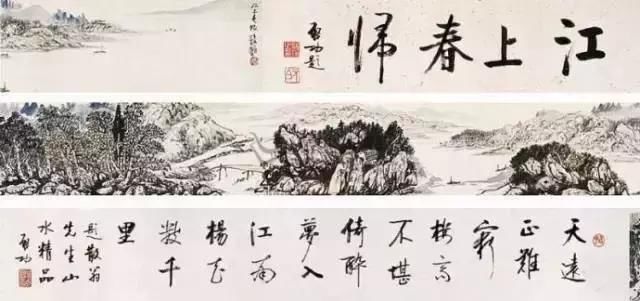

斋名散木山房、江上草堂。

书法家、画家、诗人、文人。

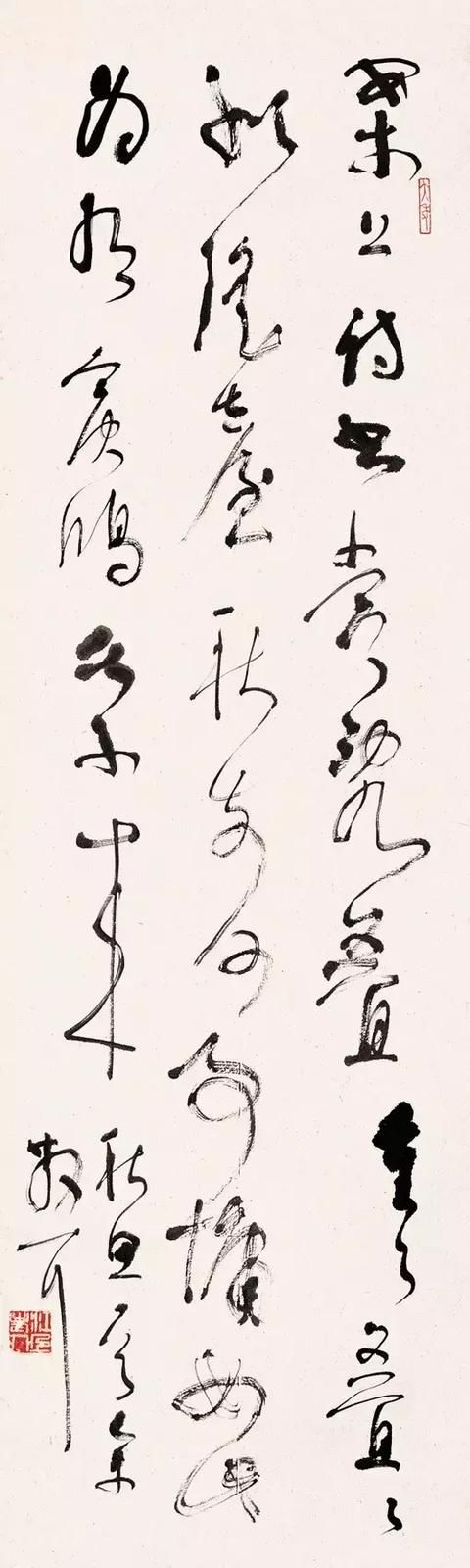

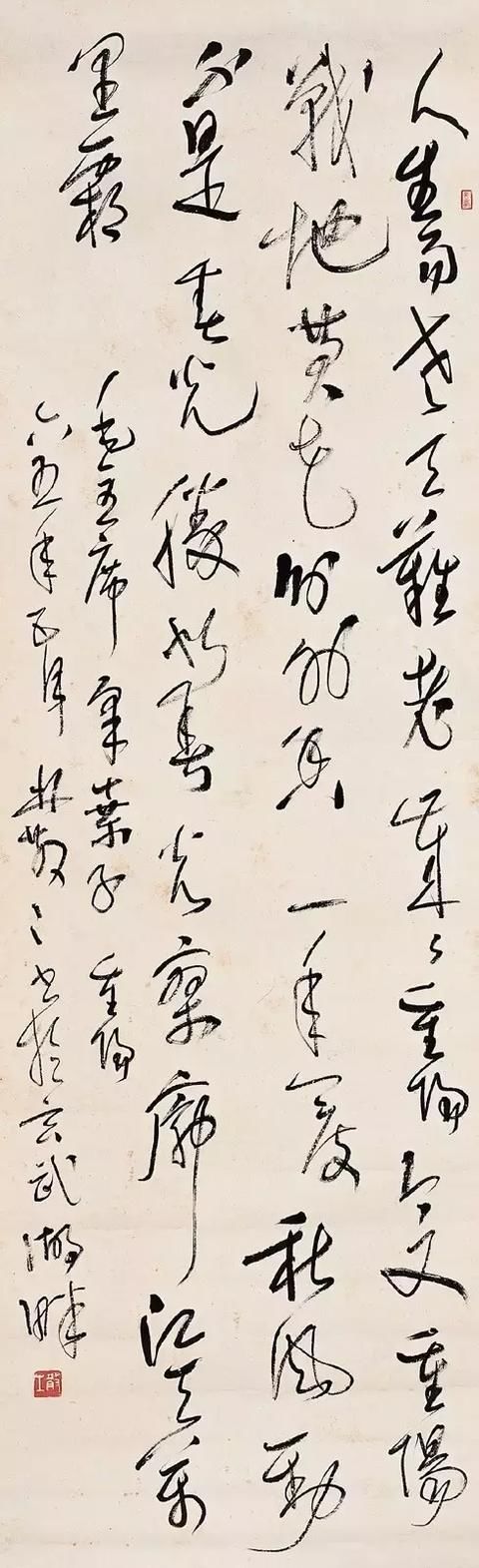

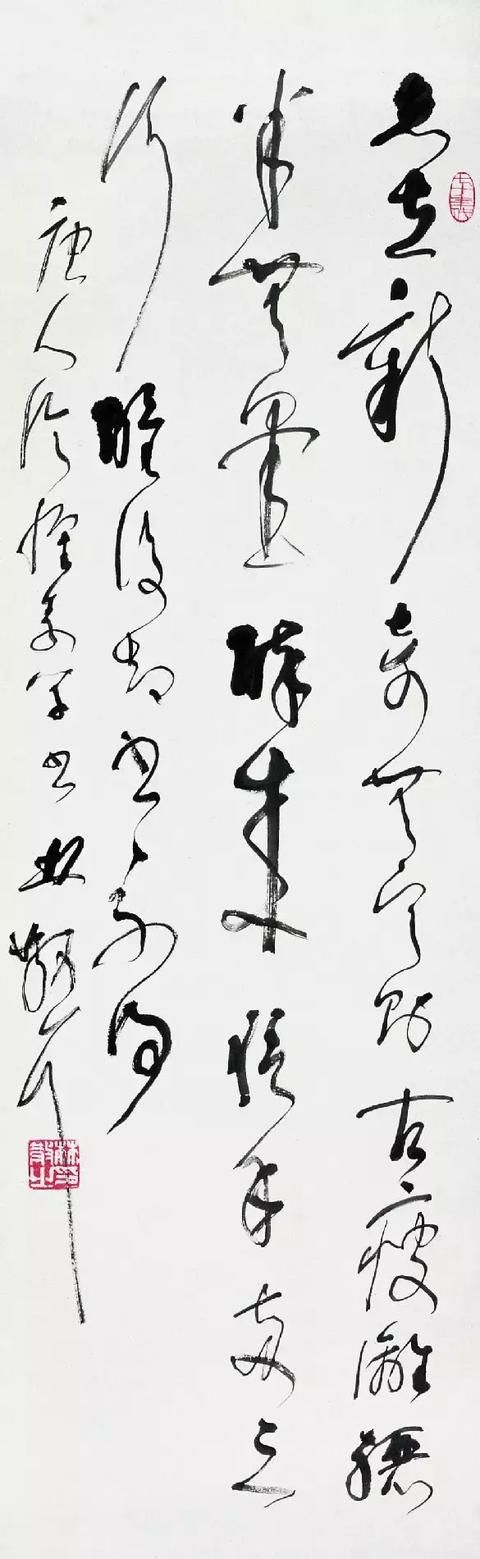

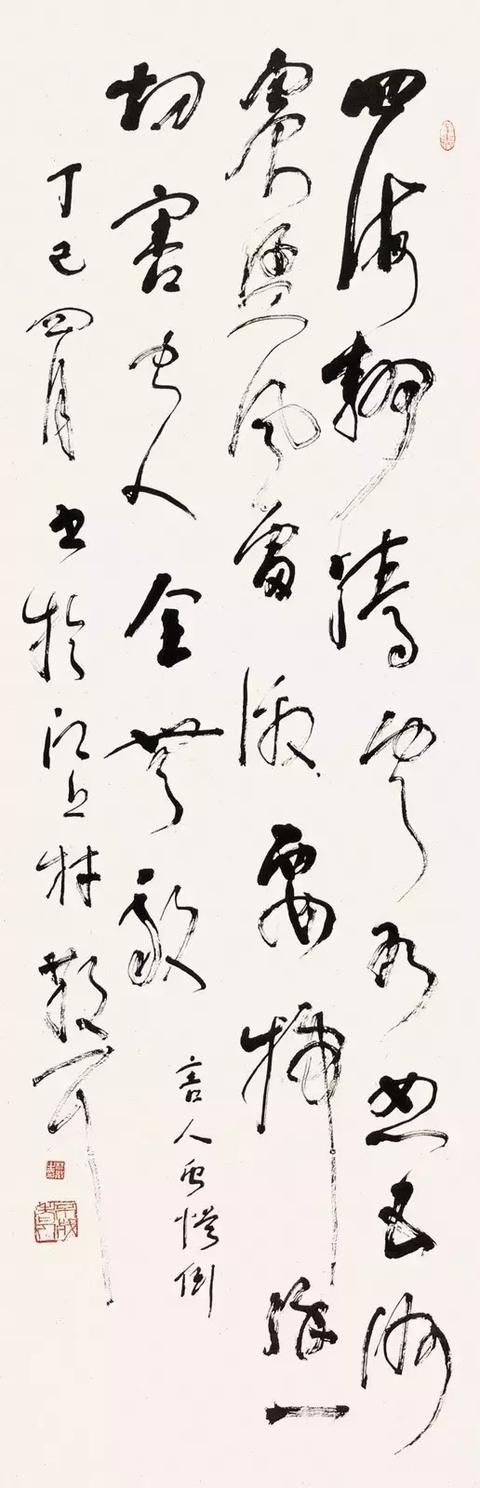

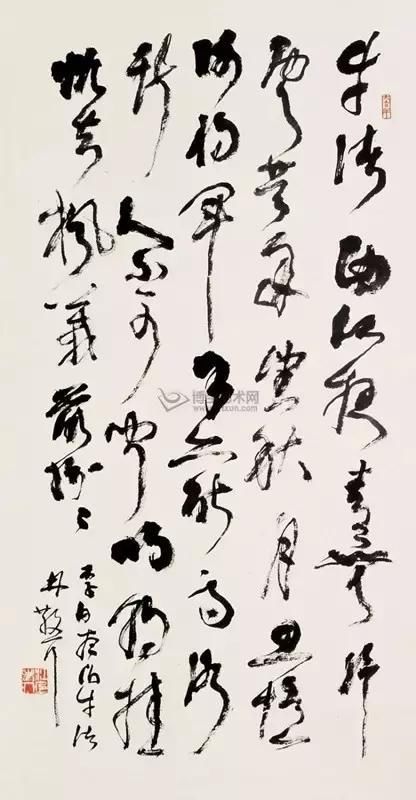

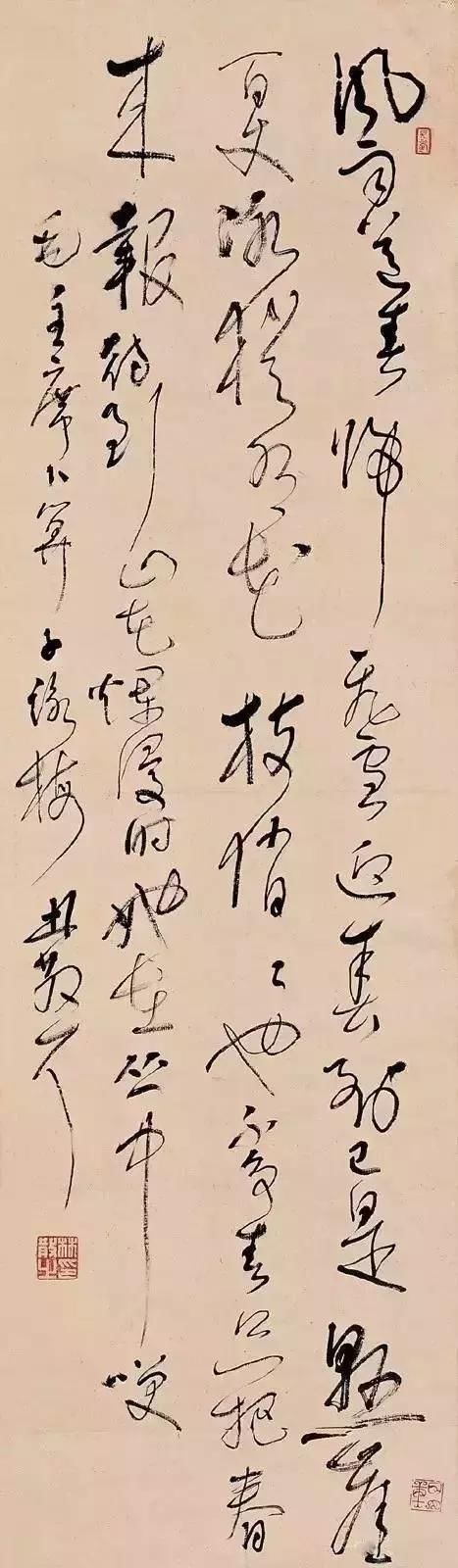

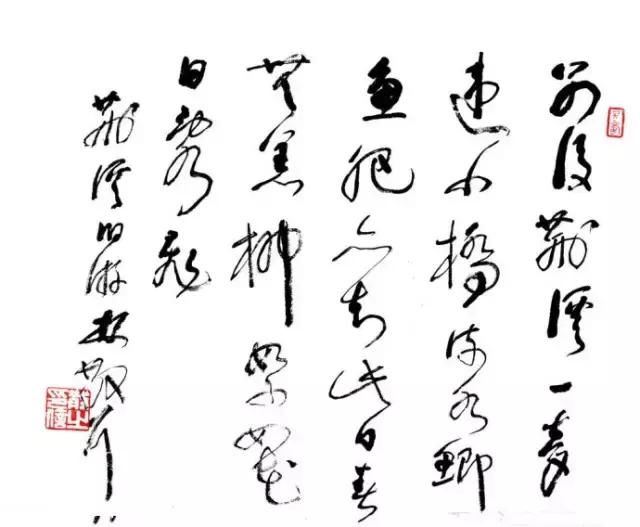

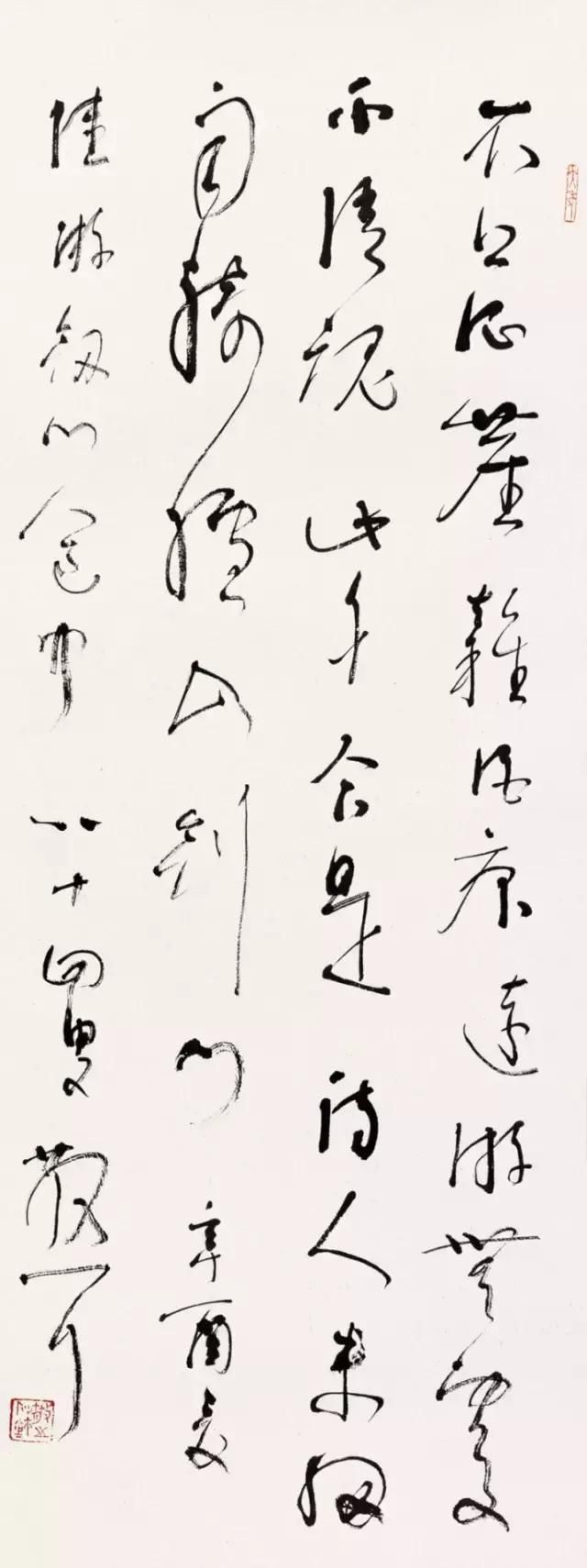

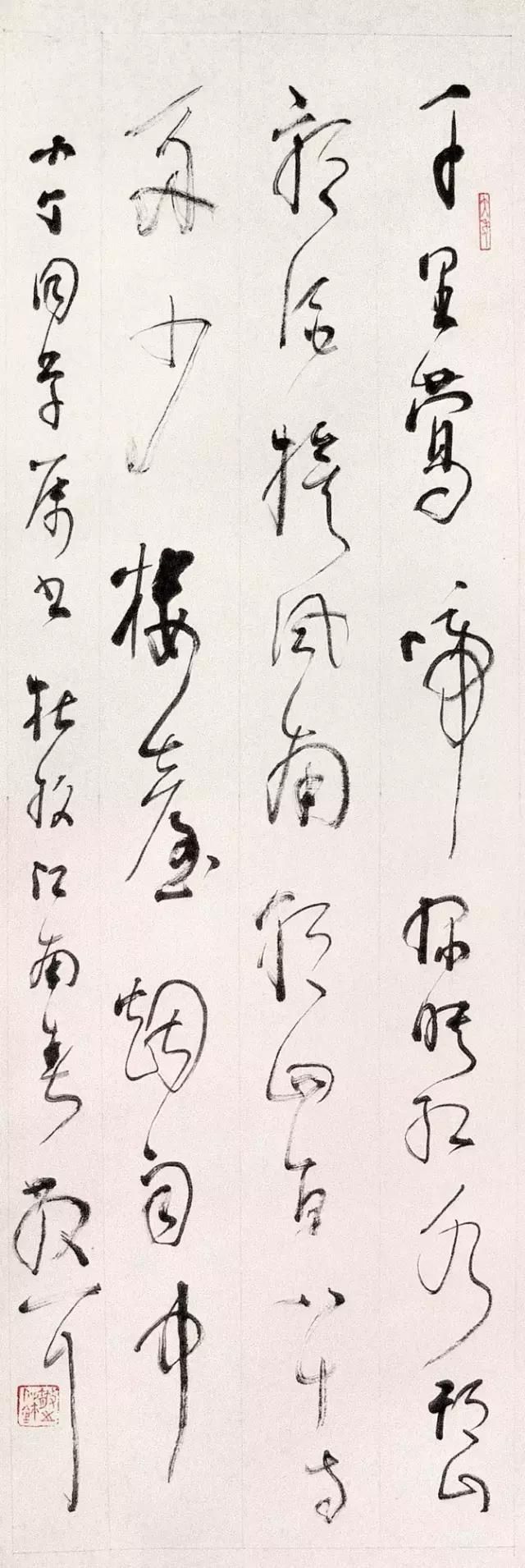

最擅长写草书 ,被誉为“当代草圣”

林散之写的草书被称之为“林体”。

与赵朴初、启功并称为

诗、书、画“当代三绝”,

1972年在中日书法的一场交流选拔时

一举成名,随后名声大噪。

●●●

点击视频播放

观看林散之的一生

为什么说林散之是大器晚成呢?

我们先来看一下他的简历

他5岁的时就能对着物体写生,

6岁时正式开始入私塾临贴习字,

8岁就开始学习书画,

12岁便为邻村书写春联。

32岁拜师于黄宾虹门下

开始学习山水画

37岁时就已经画稿八百余幅,

作诗近两百首。

说实话,看完他的简历,

感觉林散之从小在书画这块就小有成就了

怎么着,都算的上是

少年得志、大器早成的料啊

可是,我以为只是我以为的而已

林散之直到75岁之时

才在一场书法选拔中一举成名

成功的为大器晚成的人才队伍

增添上了一朵亮丽的奇葩

散之、散之、为啥叫散之?

说起林散之与艺术之间的渊源,

这还要归功于他的父亲,

林散之的父亲是一位

天性诚厚、无意功名的读书人,

由于受父亲个性与学识的熏陶

所以从小林散之对艺术

就有着不一样的情感

而且,林散之十分痴情于诗、书、画,

为此他还自己取号为“三痴生”,

并且自封“林三痴”。

直到他在跟随先生张栗庵学诗文辞章时,

张栗庵当时谐"三痴"之音,

才将他的“三痴”改名为“散之”,

自此“林散之”也便伴随了他一生。

林散之的一生:苦、苦命、真苦命!

都说“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。”

可以说林散之就是那个身负大任的人。

再加上林散之本身就处在一个躁动的年代

他的一生也可以说是波折重重,

如果要用一个字来形容

那就是苦!

如果非要用两个字

那就是苦命!

如果必须用三个字来形容

那就是真苦命!

林散之的苦命之一

他十分喜欢书画。

但是在30岁之前却一直是一个教书先生

终于在一次偶然的机会中,

在先生张栗庵的推荐下,

他才终于辞去教书工作,

远赴上海拜师黄宾虹开始学画山水,

但是仅仅学了有3、4年的时间。

又因为家中经济困难,

不得已又回到乡下重新他的教书工作。

又适逢当年的秋天,他的家乡又逢巧遇上了水灾,

当时的他挺身而出,为大家解决了难题。

好在从中受到了不少人的爱戴

并因此在1951年被选为江浦县人代会常委。

林散之的苦命之二

都说“风雨过后,方见彩虹”,

在全国人民解放后,

林散之作为国家干部

在江浦工作了十二年。

1963年,他正欲退休时,

幸运之神终于降临到了他的头上

他被聘为江苏省国画院画师,

本想着从此专心于书画创作,

过着优哉游哉的幸福生活

可是上天注定要“降大任于此人也”

林散之还没过几年的好光景,

老伴就突然生病逝去,

也是在那年,“文革”运动也随之爆发,

对于当时的林散之来说,

这简直就是双重打击

当时由于他受不住打击、悲痛过度

所以导致了他双耳失聪,失去听觉。

最终他决定孤身一人前去南京生活,

离开这个让他伤心的地方,

从此,就开始了他

长达七年的流浪生活。

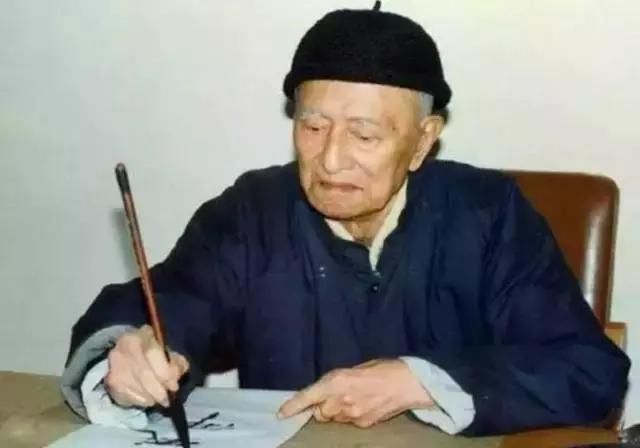

林散之的苦命之三

可谁能知道明天和意外哪个先到来?

1970年的农历除夕,

更大的不幸再一次降临到了林散之的身上,

他在乌江镇洗澡时,

不慎摔倒跌入到了开水池中,

当时他全身都严重烫伤,

右手的五个手指都被烫到粘在一起,

而且他右手的手臂也被严重烫伤,

对于当时想要当书画家的他来说,

可以相当于意味着死亡了,

好在后来

右手的拇指、食指和中指抢救了过来,

还能够勉强用这三个手指执笔写字。

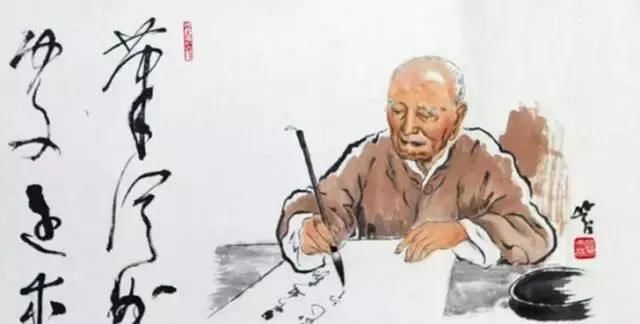

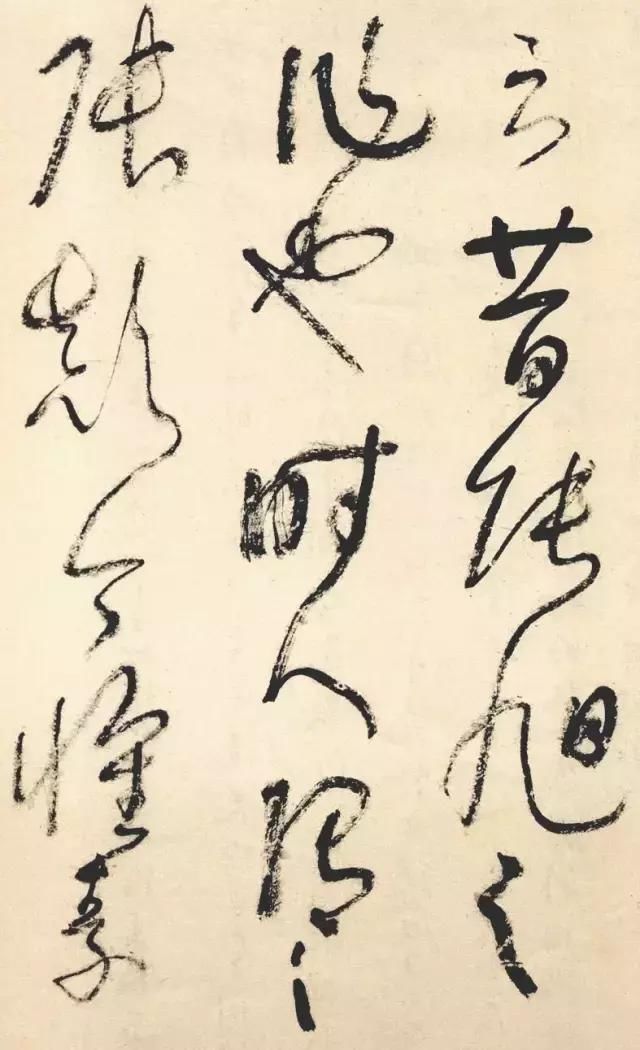

“半残老人”林散之的风趣幽默

在这场突如其来的灾难中

他不仅用自己顽强的生命力战胜了它

还练就出了能用三个手指握笔挥毫的本领,

大难不死的他后来

还开玩笑的自嘲是“半残老人”。

对这于次“汤锅之灾”,

他更是风趣的吟诗说:

"可怜王母多情甚,接入瑶池又送回"

看的出,他对生活、对艺术

有着一种一如既往、令人动容的乐观态度。

历经磨难,终于迎来了属于自己的春天

在经历了这些大灾大难后

坚强的他终于迎来了自己的春天

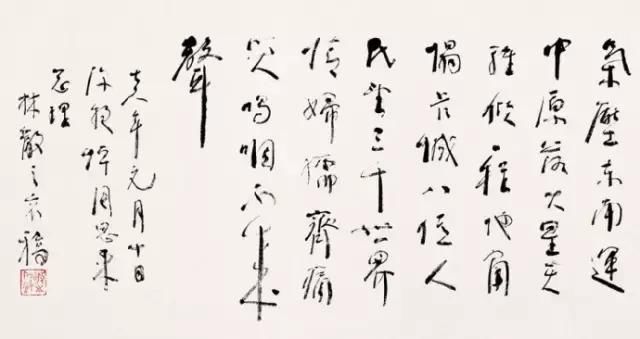

1972年,为庆祝中日邦交正常化,

《人民中国》日文版杂志拟编发

“中国现代书法作品选”特辑。

他的草书条幅《毛主席 词·清平乐会昌》

被编辑到此次评选中,

没想到还得到了郭沫若、赵朴初、启功等

权威人士的高度评价,

从那以后,他才开始被人所得知。

而当时他已经有七十五岁了。

第二年,他的作品又被《人民中国》

单独列在了特辑首页中,

没想到在日本引起了巨大的反响。

此后,日本书法界的人士纷纷团体来中国,

都称以能拜会到林散之为荣,

并对他的书法推崇备至。

从那开始,林散之才慢慢

享受到名声大噪的滋味。

人生能够拥有多少个70年?

林散之从开始学习书法到成名之时,

足足等了有70多年的光阴,

一直被后人称作是“大器晚成”中的经典。

试想一下,人生又有多少个70年呢?

但是林散之对此,却有自己独特的见解,

他认为一切都安排的刚刚好

正是因为自己出名太晚

才能够让他有着数十年如一日的寒灯苦学,

才让他能够专心致志的积累学识,

丰富自己的涵养。

而他能够在晚年成名,

也正是因为这八十多年来积累的成果。

可以看出,他似乎有着一种超凡脱俗的境界。

能够看淡这些名利的追逐,

只忠心于自己的创作。

奉承老师黄宾虹的教导,踏遍祖国山川!

林散之这一生都铭记老师黄宾虹

“师古人,更要师造化”的教导,

他知道要想画出更好的作品,

闭门造车是永远都不可能实现的

所以他决定拿着几年

省吃俭用积累下的一些资产,

毅然决然的告别亲人爱人,

去开始他的孤身游学旅程,

实现他心中那个想要画画的梦想。

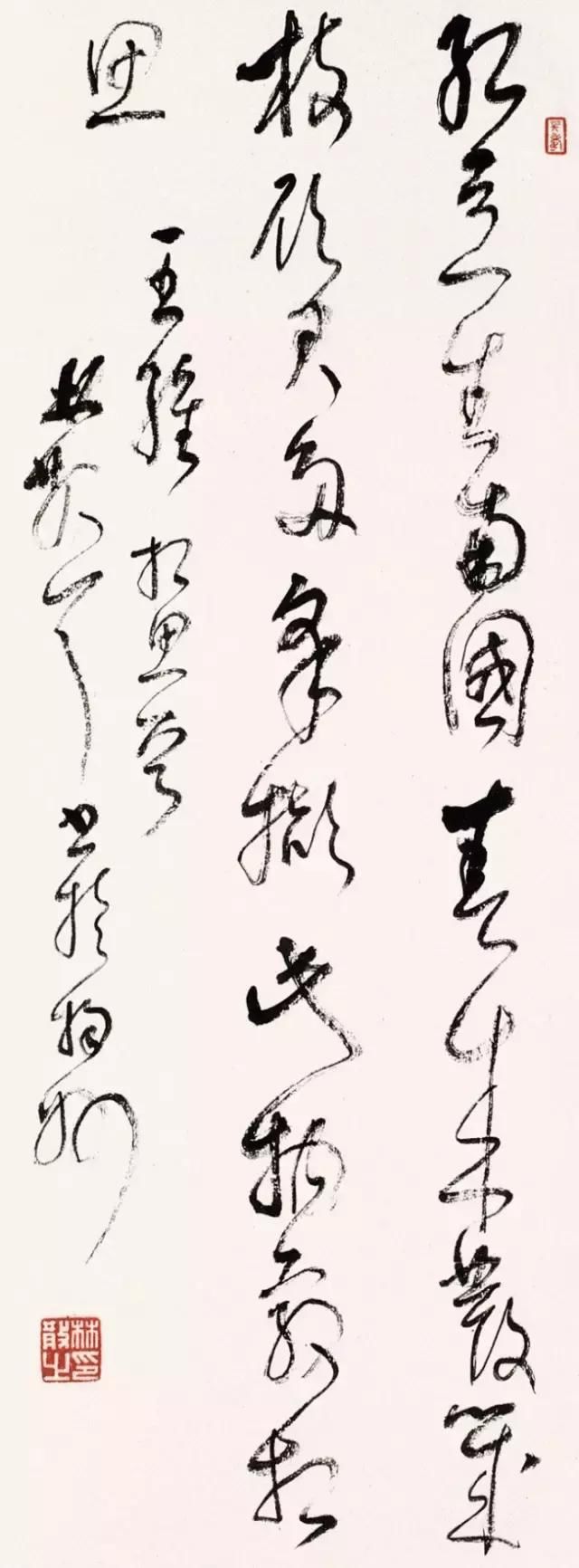

就这样,他来了一场“说走就走的旅行”

他曾经历经了苏、皖、鲁、晋、等九个大省,

游历了嵩山、华山、峨嵋山等几大名山大川,

行程前前后后加起来有一万六千多公里,

踏遍了祖国山川,历尽了艰难险阻。

最终完成画稿八百余幅,诗近二百首,

并且在游学途中还沿途观摩了历代刻石书法,

这场孤身游历对他后来

诗、书、画高逸格调的形成,

起着重要的作用。

视书法为最高地位的林散之!

生活中的林散之是一位极其平淡的人

他就喜欢一个人静静地

生活在乌江的“江上草堂”

他习惯性的每天早上总是早起

然后出去溜一圈、再去打一打太极

当然每天最重要的事情还是要练书法

毕竟在他的眼里

没有什么比练书法更重要的了

头可断、血可流

书法不能不练.....

也正是他这么几十年如一日的练习

在他的两个大书柜里

积攒的全是自己的练习的字帖

小编不得不佩服林散之

这种坚持不懈、始终如一的毅力

而林散之对待写字这件事

可以说是非常的较真,

有一回,有人请他写幅对联,

那人当时来的也十分突然,

所以林散之也没能提前练一下笔

原本是“侧身天地常怀古,独立苍茫自咏诗”,

结果把“自咏诗”,写成了“咏自诗”。

来求字的人还在说没关系,

刻字的时候可以调过来,

但林散之却连忙摇头:不行不行,一定要重写。

于是,他又重写了数十张,

直到写到自己满意为止方才收笔,

这让求字的人十分的感动。

或许在我们看来他写的只是一张纸

但是在林散之看来这更是一种精神吧

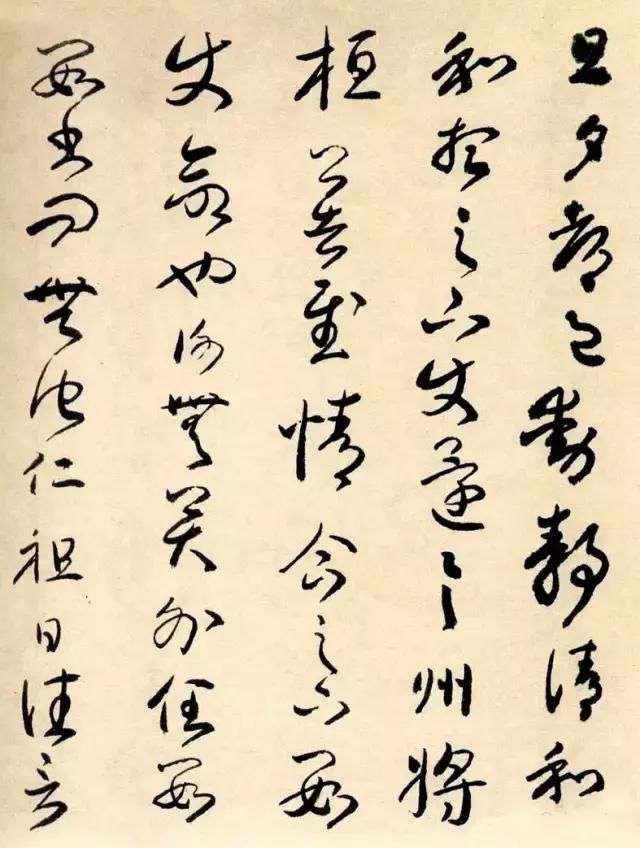

林散之与翰墨书法的一生情缘

林散之曾经自述过

他学习书法的历程中其实有四“变”

第一变是在十六岁左右,

从师于范培开,并开始学习唐碑。

第二变在其弱冠之年,

从失于张栗庵学诗文古辞,

读其藏书兼被授于其书法指点。

第三变在30岁左右,

在张栗庵的介绍下,

拜师于黄宾虹学习山水画,

并遵黄宾虹的教导,

孤身作万里游,

得画稿八百余幅,诗近两百首。

第四变,则发生在他的古稀之年。

从林散之的这四变来看

也正是道出了

自己与翰墨书法的一生情缘。

在林散之长达80多年的从艺学习生涯中,

他也总结出了一套学习书法的创作方法。

他说“学碑必从汉开始,

每天早上坚持写一百个字,

写完才搁笔,

可能在别人来看像个呆子一样,

但他们却不知道这临摹下的进步,

这个是只有你自己才能体会的。”

好个“学碑必从汉开始”、

好个“每天早上一百个字”,

林散之对汉隶用功之深,可见一斑。

虽然他在60多岁才开始学习草书,

但小编想,这几十年汉隶知识的积累,

对他日后草书的迅速领悟,

无疑是举足轻重的。

而他日后的草书成就,

当然也与他的苦学有着很大的关系。

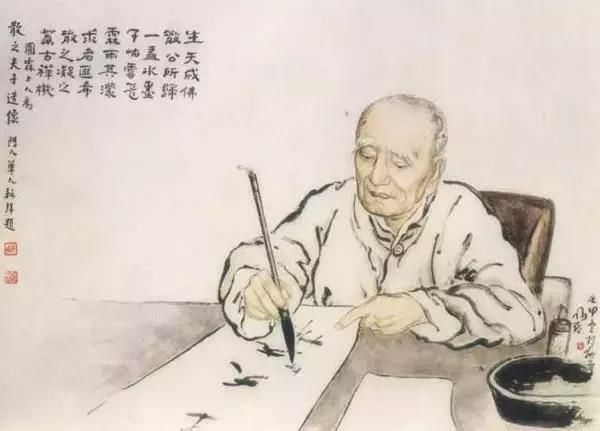

▲ 林散之临古

林散之一生都认真钻研,专攻于书法,

到晚年的他,

可以说达到了出神入化的境界,

用一句话形容应该是最恰当不过了,

那就是:“诗中有画,画中有书。”

而且当时在他出名后,

还发生这样一件有趣的事:

当时郭沫若来南京,

有人来请求郭赐其墨宝。

而郭沫若却开玩笑的回答道:

“有林散之在南京,我岂敢在南京写字!”

可以看出,

林散之的笔墨水平当时的确是很高的。

可能人们总是先关注到成功

才会想到这背后付出的辛苦,

就像我们总是先关注到林散之的草书成就,

却一直没有正视

他背后这八十年的积累!

以及他“活到老学到老”的精神!

其实讲完林散之的经历故事

小编只想对各位说:

好饭不怕晚,好事不怕难

只要你想做,永远都不要害怕迟到

成功没有捷径,大器也从不怕晚成!

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。