天津新洲旅行

2018年6月27日-30日期间,中国滋根乡村教育与发展促进会(下称中国滋根)与中国农业大学人文与发展学院合作开发的“乡村振兴:可持续发展人才培训”在中国农业大学西校区CIAD报

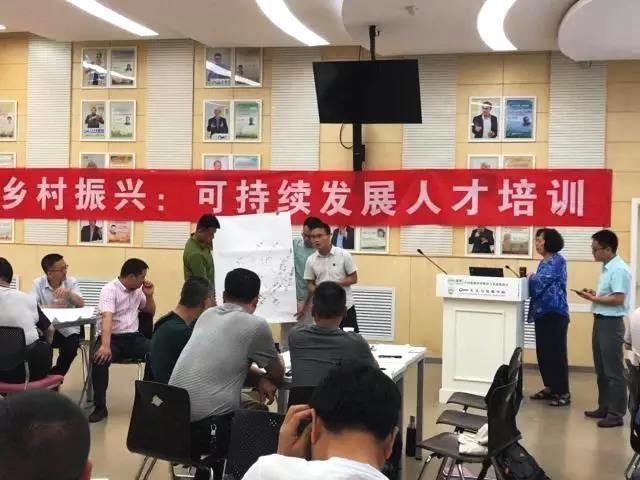

2018年6月27日-30日期间,中国滋根乡村教育与发展促进会(下称中国滋根)与中国农业大学人文与发展学院合作开发的“乡村振兴:可持续发展人才培训”在中国农业大学西校区CIAD报告厅隆重开班。本次培训采用“参与式”方法,密切结合学员的生活实际,课程内容以可持续发展四大支柱、“五位一体”发展总体布局为依据,直击“乡村振兴战略”总要求, 培训主题包括以人为本的可持续发展、乡村环境与发展、乡村经济、乡土文化的传承与推广、乡村教育、乡村治理、乡村不同人群的需要和行动、绿色生态文明村的规划与设计等。

基于闽清县在乡村振兴战略的实施中,有着创新性的做法和较为显著的成效,经过前期对接协调,闽清县人民政府受邀参与本次培训,并由闽清县三农服务超市组织农村发展带头人参加。此次培训课程将为闽清县培育“乡村振兴:可持续发展人才”课程的一级培训师,承担该课程的二级培训工作。同时,由二级培训师组织农村发展带头人开展三级培训,并在培育当地可持续发展人才的基础上,与闽清县合作开展绿色生态文明试点村等项目。

此外,还有来自福建永春、河北青龙和丰宁、天津蓟州、浙江德清和宁海、贵州榕江、湖北新洲、以及北京房山和门头沟等十多个区县47名参训者,他们分别是区县教育局、街道或乡镇成人教育学校、社区教育学院/学校、驻村工作队、乡村、涉农企业或合作社等推广成人教育的骨干力量,他们不仅直接面临当地乡村发展问题和困惑,更有落地的培训平台与良好的组织经验,是推广可持续发展人才培训的中坚力量。

6月27日上午,中国农业大学人文与发展学院党委书记景发、农民问题研究所所长朱启臻、联合国教科文组织中国农村教育研究与培训中心萧淑贞、中国经济社会论坛总编罗义贤等多位专家学者发表致辞和演讲,表达了对本次培训班的祝贺,中国滋根乡村发展部负责人倪永旺主持开幕式。

景发书记介绍中国农大具有农业农村研究的学术传统,对人文与发展学院与中国滋根合作开发培训课程与举办培训表示祝贺,并评价培训班响应了国家“乡村振兴”,乡村振兴的核心是人才,培训关注到乡村振兴核心的要素。

罗义贤老师真情讲述他的工作经历以及和滋根的渊源,并从全国政协参与扶贫、农村观察和调研中思考农村的问题与需求,强调当前国家高度重视农业和农村发展,本次培训框架和内容具有综合性和前瞻性,对促进贫困地区农村可持续发展具有重要意义。

朱启臻老师代表培训师团队,并作为课程主编之一,强调课程的框架与国家战略相吻合,具有前瞻性。乡村振兴不能只看经济,充分体现了乡村振兴需要综合性发展。

联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心萧淑贞女士指出面向农村推广可持续发展的基础性、紧急性,肯定生态文明的经验在中国、在乡村,鼓励提炼中国生态文明建设的经验,并且与世界分享。

中国滋根副秘书长杨贵平老师也对农村可持续发展人才培训的缘起做了阐述。中国滋根从支持女童入学和助学金到学校和乡村综合性项目,经过了三十年的历程,摸索一些农村人才培训的经验,近年来与专业团队合作试图提升为培训课程。强调该培训是乡村发展多领域的框架性培训,希望扭转以往农民培训以技术性和只强调致富忽视综合发展的问题。绿色生态文明试点村项目直面乡村环境污染和乡土文化流失、乡村治理缺乏主体性等紧迫的社会问题,直接采取行动。

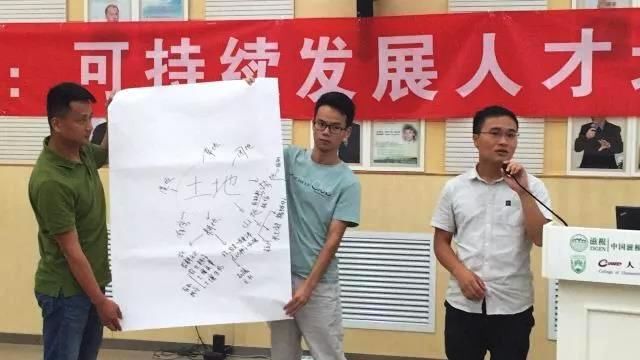

第一个专题“乡村环境与发展”由杨贵平老师担任培训师。

一开始,参训者轻闭双眼展开对乡村生活图景的想象,清清的河水、菜地中的嬉戏,恬静美好、悠然自得。回到当下,参训者以小组的形式讨论分享自己亲身观察到的土地、水和森林所经历的变化。“从生物耕种到机器耕种,农耕文化不再,土壤开始板结,山中的生物也在减少”、“森林归个人后因为要烧火,大量被砍伐变成茅草,后来退耕还林还稍许改观”、“河流中的水以前很清澈,可以直接喝,但自从有了乡镇企业,河水就变黑了,即便治理也去不了臭味”……面对现实环境的危机,大家也纷纷开始思考“何以改善,何以让美丽环境重回身边”。

杨老师结合自己的走访观察和国际上的统计数据,阐述了气候变化、转基因、水资源不足、土地荒漠化、生物多样性和文化多样性锐减等全球性的环境危机,并分析危机背后的原因。杨老师也进一步梳理了中国农村的环境问题,关于普遍的观点“农村老百姓环保知识欠缺、意识淡薄”引起了大家的辩论,有的人表示赞同,因为与发达国家相比中国人在环保方面整体水平偏低;表示反对的声音也不少,自古以来,中国老百姓勤俭节约的意识很强,农业生产方式与自然环境相协调,当工业社会发展起来与传统农业社会的逻辑产生碰撞,诸多外在的因素让农民无所适从。

“三节省“活动环节,杨老师带领大家根据“减少使用、重复使用、循环利用”的原则,亲自体验垃圾分类,针对以上原则参训者还发展出了“少点、少吃、打包”的日常就餐原则,直观感受并推行“当地种、当地吃”等可持续的生产和生活方式。

参训者用诗歌和美好的词汇去描述土地、水的美好,以及与人们生活的密不可分,也反思与之最亲密的农村、农民面临的问题,对“工业反哺农业”、“农民处于社会底层、弱势群体的社会地位”、缺乏知识技术、各种权利和机会有了较为综合的认识。

在杨老师的引导下,参训者还讨论以人为中心、以物为中心发展方式的不同,明确以人为中心的发展要充分尊重人的基本需要、基本权利,以社区为基础,注重平等、公正,照顾环境的持续发展。还深入讨论了什么才是人的基本需要。即便对于人人熟悉的“衣食住行”也需要有辩证的看法、批判思考,难道穿金戴银、吃山珍海味、乘飞机到处旅行、住豪华别墅……是基本需要吗?参训者逐渐明晰基本的需要时要保证基本的营养、健康的饮水、基础教育、基础医疗卫生、文化多样性

杨老师让参训者认识到经济增长不能等同于经济发展,衡量发展也不能仅仅依靠GDP的单一标准,还要考虑人的发展,注重分配和公平,不能只是少数人得利。《杭州宣言》提出“发展不仅仅是经济增长,发展的目的是使人类在智慧、情感、道德和精神上有更好的发展”,而且,发展与文化不可分割。

杨老师重点提出以经济活跃、环境责任、社会公平、文化多样性为支柱的全面发展观和可持续发展概念,强调了可持续发展教育“公民意识和社会责任”的目标,使大家理解到环境背后的发展问题,并能从人类发展视角审视当今的问题。党的十八大报告就提出经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的“五位一体”总体布局,更加强调均衡、可持续和以人为本的发展;党的十九大报告又提出“乡村振兴战略”,要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,加快推进农业农村现代化,要求着力推进乡村的全面振兴和可持续发展。

最后,杨老师分析了目前在学校教育和成人教育领域开展教育促进可持续发展现实存在的问题,农民缺乏相关的短期培训、书报等与农村生产生活相关的阅读、电视手机对人们生活的影响、面向本土并未成为主流。让大家明白推广可持续发展教育面临困难和挑战、非主流,同时呼吁大家要有批判性、创造性,不怕困难。参训者也纷纷表示“要做事,难也要做”!

背景介绍:乡村振兴,教育是关键!中国滋根长期扎根在农村一线,致力于通过有效的农村建设人才培训和村庄建设试点项目在农村地区推动以人为中心的可持续发展。两年来,中国滋根积极与中国农业大学合作开发出“乡村振兴:可持续发展人才培训”课程,并与中国成人教育协会、联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心、联合国教科文组织中国可持续发展教育全国工作委员会等单位合作设立“农村可持续发展教育计划”,将通过成教系统在全国多个省市试点“乡村振兴:可持续发展人才培训”和绿色生态文明乡村建设,以及“共创可持续发展的乡村:教师培训”和绿色生态文明学校建设。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。