尼尔斯骑鹅旅行记主题思想

文丨煦妈 送给所有爱童书的人 01 给孩子看的书,应该是怎样的?通常父母会怎么选?孩子会喜欢吗?在过去10年的编辑工作中,我常常去想这个问题,也几乎天天都要面对这个问题。孩子没有

文丨煦妈

送给所有爱童书的人

01

给孩子看的书,应该是怎样的?通常父母会怎么选?孩子会喜欢吗?在过去10年的编辑工作中,我常常去想这个问题,也几乎天天都要面对这个问题。

孩子没有出生之前,精心囤积了很多书籍,后来发现,其中的一半多别说看,他连碰都没有碰过。有一次,当我拿着自己童年的第一本开蒙读物,兴冲冲地来到孩子面前时,他扫了一眼,推开我的手,跑去玩他的积木去了。

你肯定好奇,那是一本怎样的书?想必你也看过,黑白版的《三毛流浪记》,作者张乐平,打记事起,这本书就一直陪伴左右,翻得两边发白,仍然舍不得扔掉。直到前几年老家翻新,那本书不知去向,失落了许久。

我们认为的喜欢,是孩子真正喜欢的吗?是不是你跟我一样,也曾经因为选书而大伤脑筋?

02

今年暑假里,学校推荐看《一千零一夜》,打算网上去买,一搜竟然整整100多屏,一时无从下手。改编版、插画版、注释版,真是看得眼花缭乱。

一遍遍看图书基本信息、看读者评论、看名家推荐,才算放心。可是买来之后,还是被惊到了。不曾想,文字里又加入了类似作文赏析的内容:中心思想、人物内心活动分析、精彩段落……整本书上横线、波浪线、框框一大堆,每篇文章都像被推上了手术台,分段切割……

我有点怀疑,是不是给孩子的东西,一定要大、全、概、透?如果阅读味如反刍,阅读是否还有意义?

03

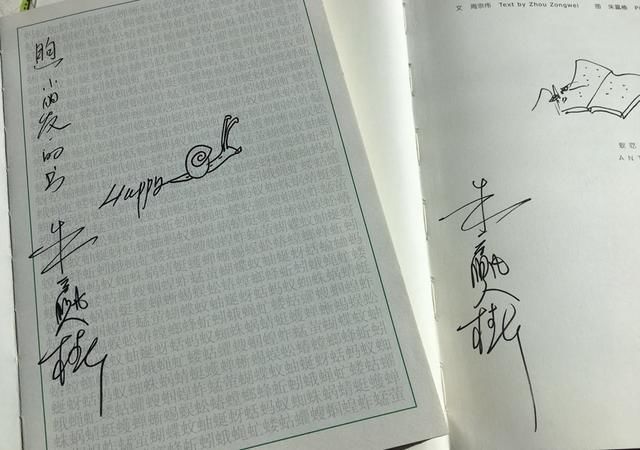

孩子5岁这年,无意中看了朱赢椿的《虫子旁》,便一发不可收拾。后来买了他的《设计诗》《蚁呓》,以至于母子俩都成了朱赢椿的铁杆粉丝。当朱赢椿在北京开工作坊时,花了一张演唱会的钱,专门跑去听。

在工作坊结束当天,朱先生满头大汗为书友签名,字迹工整、力透纸背,签完之后,却不忘给每个签名旁加上一枚小图案,甚至每个人签的竟然都不一样。那个留着披肩短发,看起来不羁的面孔,内心却如此细腻,心里平升起无数敬意。

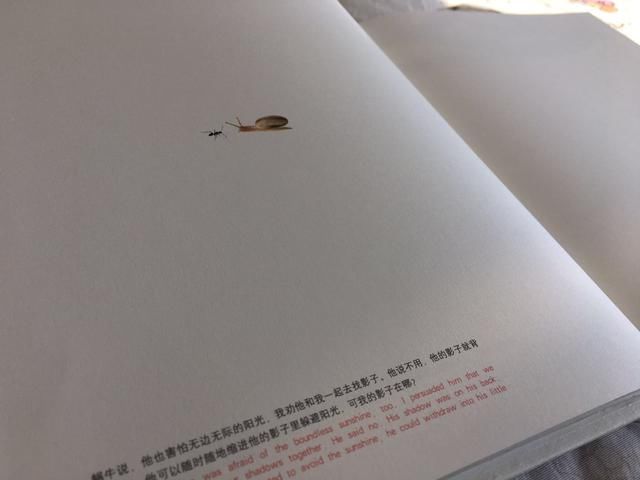

有段时间的晚间阅读,孩子天天点名要看他的书。当时,孩子5岁左右,《虫子旁》上好多字不认识,我就读给他听。

朱赢椿的这些书里,并没有华丽的辞藻堆砌,没有夺眼球的情节和设计,并不是写给孩子看的,却童心十足,兴趣盎然。没有满满当当的五光十色,淡雅从容,几句话就是醍醐灌顶。

有一天,孩子拿着《设计诗》,一个人看了很久,边看边笑,边笑边讲。孩子的快乐,从来都无需掩饰,也不夸张。

我想,这是好书的样子,这就是留白的真正意义。

04

暑假时,朋友送给我一本真心爸妈的《育儿基本》,书封面有句话很触动我,“养育是不控制的孩子,也不懈怠自己。”

想想看,养育,不正是一种留白的艺术吗?

当时跟朋友的孩子一起出游,举手投足间,那个不过大了自己孩子半岁的男孩,显得非常有条理。在玩耍的一天里,他很清楚一日的作息规划,他无形中就在实践着时间管理。

我向朋友请教,她却说,自己一直太忙,有时根本无暇顾及,于是很多事情就交给孩子自己去安排。她还说了一个笑话,有一段时间,她回来的时候实在太晚。孩子做完作业的签字,竟然模仿的是妈妈的笔迹,而且模仿得很像。说笑之余,你会感受到,这样的孩子并不固守在父母的围追堵截里,他们的办法永远会比问题多。

我有点惭愧。

是否可以不当孩子的第二只手,如果他真的需要,放心让他去做?

是否可以不当孩子的第二只脚,脚下的每一步,本就应该他自己去丈量?

允许他发呆、开小差,时间是他的,他自己享用?自己有计划和步调?

不催促,不包办,不评论,不诋毁,不浇灭他心里的火种子?

05

有段时间,孩子迷上了植物大战僵尸的漫画。先是历史卷,然后是科普卷,后来又是一套纯搞笑的。我的职业病犯了,翻看内容、查目录。好在内容很健康,我也终于放下心来。

常常有朋友跟我探讨这个问题:漫画是坏阅读吗?

没错,漫画就是有这样的魔力,一看起来就没完没了。我突然想起来自己人生中第一本书,也是漫画书时,竟然释然了。

刚来北京那几年,五道口的光合作用还在,经常跑去看漫画,几米、朱德庸、莫迪洛、蔡志忠、布劳恩、丰子恺……在书店里翻完不过瘾,再买回家里。

我一直觉得,不管对于哪个年龄阶段,人的“病”,漫画可以治。 好的漫画里,透着人生百味,个中滋味,看进去了,也就了然了。

后来,这个爱看漫画的小孩,把植物大战僵尸的系列作品都看完了。这些植物成了他的口头禅,因为看这套漫画,重新调班之后,他交到了一个可以称为“铁哥们”的好朋友。那个男孩跟他一样,痴迷这套漫画,痴迷这些植物,痴迷植物背后的各种八卦信息、游戏攻略。

漫画不是坏的阅读,痴迷不是醉心于此,无所事事。它也可以唤起孩子的热爱。就在周末,他终于用压岁钱,满足了自己六个月前的一个愿望,买了一台显微镜。

显微镜下,植物的样子大为不同。他一个人调整焦距、制作标本片、孵化虾卵,忙进忙出……

06

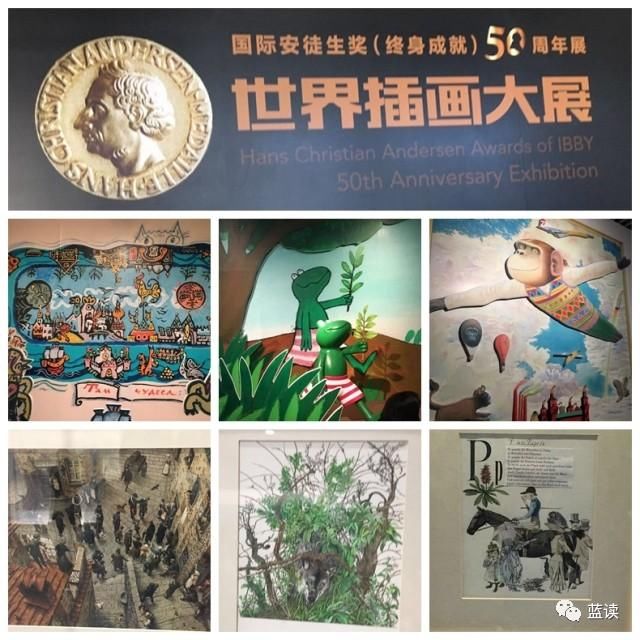

这段时间,我开始有大把的时间看书。有一天,去国家图书馆参观了国际安徒生50周年的插画大展后,有一种强烈的感觉:不管是诠释孩子内心世界的桑达克,一直有着艺术态度的柯薇塔,还是为儿童代言的安东尼•布朗,众多的艺术家们,他们都在用毕生为孩子争取一项权利,那就是:他们生来就应该享受最高级的美的权利。

越是给孩子的,越应该的是最值得回味的东西。他们的眼睛,他们的耳朵,他们所能触及的,一切的一切,都该是最美的。

他们值得这样被对待。

07

最近,看了陈赛写的《关于人生,我所知道的一切都来自童书》时,里面有一句话很打动我,是日本儿童文学作家柳田邦男说的,“人的一辈子有三次读童书的机会:第一次是自己是孩子的时候;第二次是自己抚养孩子的时候;第三次,生命即将落幕,面对衰老、疾病、死亡的时候,我们都会出乎意料地从童书中读到许多可以称之为新发现的深刻意义。”

小的时候,孩子们看见的,记下了,也领悟了。

对青春的执念,在《彼得潘》的故事里;唤起良善,请捧上一本《尼尔斯骑鹅旅行记》;不是所有的不幸都是痛苦,如果你看《长袜子皮皮》,你会发现,无法理解幸福意义的孩子,即便拥有父母的照拂,在他们的内心里,并不比孤儿快乐多少;童年的任性和无厘头,到底应该不应该?《詹姆斯和大仙桃》里的夸张、冒险、荒诞,不正是童年岛真正迷人的地方吗?

好的童书,就是这样,不明明白白告诉你,让孩子自己去体味、观感。

不言而教,不露痕迹。不刻意,却意义深远;看似留白,却价值五车。

这是它最迷人的地方,也是它最宝贵的地方。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。