旅行和蕴藏近义词是什么

“毛焰不在现有的气氛中寻求认同,也不再属于未来世纪的幻觉中寻求支持。他更像是一个背转身的旅行者,心目中的圣地在绘画史的深处。” ——诗人韩东毛焰,1968年生于湖南湘潭,199

“毛焰不在现有的气氛中寻求认同,也不再属于未来世纪的幻觉中寻求支持。他更像是一个背转身的旅行者,心目中的圣地在绘画史的深处。” ——诗人韩东

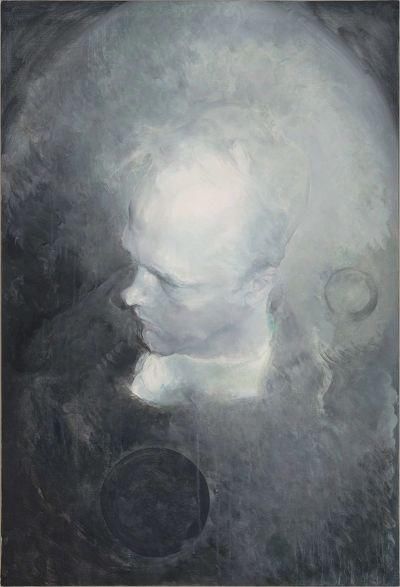

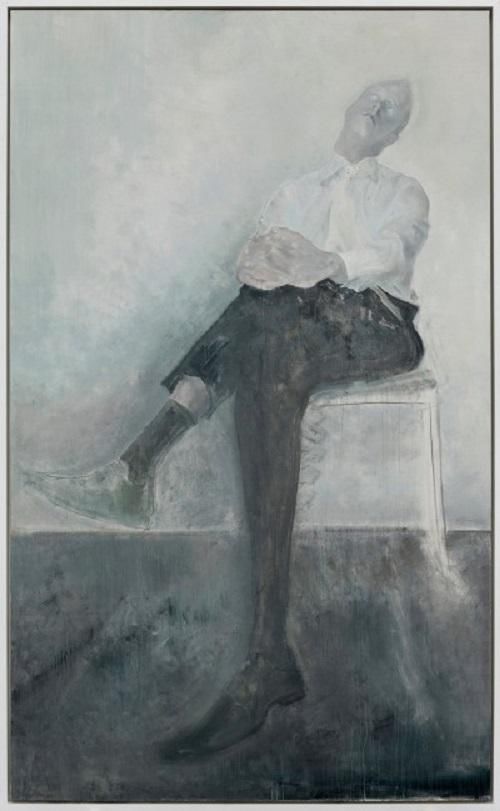

毛焰,1968年生于湖南湘潭,1991年毕业于中央美术学院油画系,现任教于南京艺术学院美术系,中国最具代表性的当代画家之一。自幼受父亲影响,开始学习绘画,以其观念性肖像绘画受到世人瞩目,持续探索肖像绘画在当代的表达潜力以及人类共性的精神世界,代表着中国写实绘画的新高度,曾被批评家栗宪庭誉为中国新写实主义的代表人物。(艺飞万家整理)

6月7日,毛焰的最新个展“毛焰:临渊”将在佩斯画廊香港新空间开幕。此次展览作品仍保留着艺术家标志性的青灰色调及烟雾般富于变化的肌理,除了展出他过去三年间创作的的十幅新作,还包括其最具代表性的“托马斯”肖像系列和鲜有公开的静物、风景作品。毛焰在绘画行为本身索求的漫长时间里,彼刻的个人情绪、创作意志乃至生命体验早已注入每一笔抬起、落下的绘画动作之中,并将蕴藏在诗意笔触下的人、物、景均转化成为超越当下语境的精神载体。“肖像中的脸不仅仅是作为证明和记忆,它同时也是一个关于‘自我’的主题。”贝尔廷写道,“脸其本身即是一种可以轻易被转化为面具的图像。这使得不可见的‘自我’的再现性变得至关重要。”

栗宪庭曾说:“毛焰的作品放在欧洲任何博物馆的大师作品前,都毫不逊色。”在毛焰的肖像绘画生涯中,我们仍可清晰地看出艺术家所面临的困境及期望。通过反复对日常面孔进行描绘,毛焰的坚守是对肖像在当代被低估的精神性力量的一次彰显。艺评家李小山评价说:“在毛焰的作品前面,人们能够隐隐的发觉,作品背后晃动着的那个敏感、细腻、内敛、聪慧、孤傲、焦虑的影子。超脱和愿望和现实的渴望胶结在一起,在这里,毛焰的个人情绪、个人愿望已经转化为某种人性的普遍性,他本人成了他者,通过作品,毛焰被自己对象化了。就这一点说,他的精神性显著地呈现出来,个体转化为普遍——成为某种气质、某种类型的存在。”

“我希望画面的每一个角落都充满表情。”毛焰特别抵触别人评论他的画“稀薄”,在他看来,“稀薄”仿佛“贫瘠”的近义词,而他的画面虽然营造出了透明感,但层次极其丰富。“我宁愿我的绘画什么都不是,只是对我某些厌倦的轻微反应而已。我不愿证明自己的任何东西,个性让我讨厌。”如今,毛焰已成为一个象征性的代表。在绘画领域里,他独特的表达方式与微妙的语言变化,让每一个观者都进入到他自我专注富有魅力的作品语境中寻找共通与想象。反反复复地、坚定不移地,毛焰继续探索着他绘画的千变万化。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。