爱拉的旅行记录

一头标志性乱发、爱拉小提琴、物理学天才、人道主义icon……科学家爱因斯坦(Albert Einstein)的“男神”标签很可能一时半会儿列举不完,但最近出版的《爱因斯坦旅行日记》或许

一头标志性乱发、爱拉小提琴、物理学天才、人道主义icon……科学家爱因斯坦(Albert Einstein)的“男神”标签很可能一时半会儿列举不完,但最近出版的《爱因斯坦旅行日记》或许要打这位天才偶像的脸了。普林斯顿大学出版社首次将爱因斯坦的旅行日记独立成册发行,其中包含了他行至亚洲、巴勒斯坦以及西班牙的所见所想。令人震惊的是,爱因斯坦在私人日记中对不同人种的描写充满了种族歧视,尤其是他笔下的中国人。

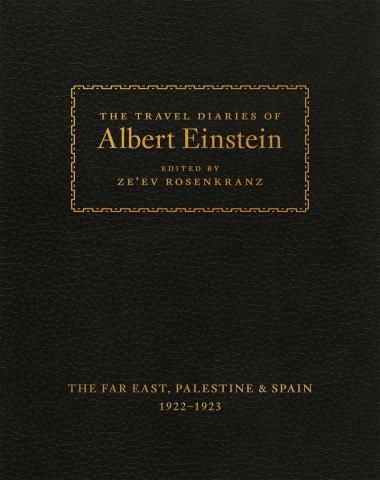

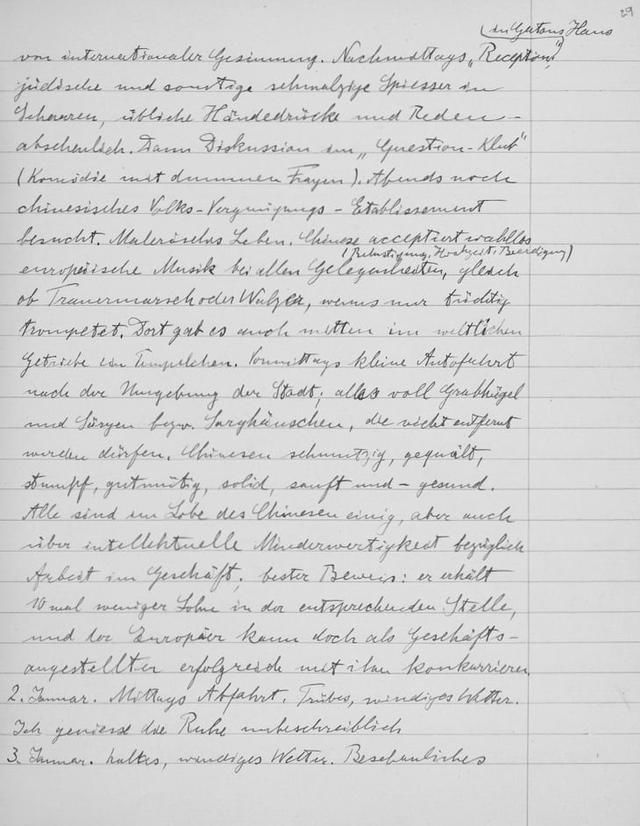

▲《爱因斯坦旅行日记》记录了爱因斯坦对旅行、科学、哲学和艺术的思考。书中印有手写稿的影印版。

爱因斯坦眼中的亚洲什么样?

1922年,爱因斯坦答应了一位日本出版商前往日本做相对论讲座,于是10月,他和第二任妻子艾尔莎(Elsa Einstein)从法国马赛出发,开启了航海之旅,途经苏伊士运河、斯里兰卡、新加坡、香港和上海。1923年3月,二人返程。

▲爱因斯坦的私生活混乱,他对发妻不忠,而且很粗暴。第二任妻子艾尔莎其实是爱因斯坦的堂姐。

这次出版的《爱因斯坦旅行日记》(The Travel Diaries of Albert Einstein)正是写于这5个月间。作为致力于美国民权运动的公众人物,爱因斯坦曾斥责种族歧视为“白种人的弊病”。但在这本私人日记里,爱因斯坦形容自己看到的中国人“碌碌奔波、肮脏而愚钝”。他提到:“中国人吃东西不坐在凳子上,而像欧洲人在树丛里解手时那样蹲着。一切都那么安静严肃。甚至连孩子们都是毫无生气的,迟钝呆板”。“就算是那些沦为做牛做马的人也从来没有让你感受到,他们对受苦是有意识的。一个怪异的类畜民族……更像是机器人而非人类。”

在提到中国人“子孙成群”、“生育能力”惊人后,他继续写道:“我注意到这里的男性和女性之间看起来差别很小。我不理解中国女性有什么致命的吸引力能让中国男性无法抵抗,以至于有多到可怕的后代数量。”爱因斯坦还担心,“如果这些中国人在日后挤掉了其他所有民族,那将是一种遗憾。对我们这样的人来说,能想到的只有说不出的沉闷和乏味。”

▲爱因斯坦和艾尔莎在日本。

在斯里兰卡首都科伦坡,爱因斯坦记录了当地人是如何“在巨脏巨臭无比的地面上生活的”:“他们做的很少,需要的也很少,生命的经济周期很简单。”与前两个国家形成鲜明对比的是,爱因斯坦似乎对日本人的看法更积极:“日本人朴素、得体,总的来说让人感兴趣。”“其它地方的人都没有如此纯洁的灵魂,必须热爱并崇敬这个国家。”但爱因斯坦也指出了一些“瑕疵”:“相比对艺术的需求,这个民族对智力和知识的需求似乎比较弱——天性如此?”

来自爱因斯坦的种族歧视,你选择不接受or多理解?

对爱因斯坦这本旅行日记最有发言权的,也许是罗森克兰茨(Ze’ev Rosenkranz)。罗森克兰茨是加州理工学院爱因斯坦文集项目的资深编辑兼助理主任,也是这本私人旅行日记的翻译和编辑担当。罗森克兰茨表示,日记中的话和爱因斯坦一直以来人道主义偶像的公共形象截然相反:“他的很多评论都让我们感到震惊,也很不愉快——尤其是说中国人的那部分。”

罗森克兰茨认为,中国人有可能“替代其他所有民族”的说法最令人不安。“爱因斯坦把一个外国‘人种’视作威胁,这是种族主义者的思想特征之一。虽然这些在现代读者看来最无礼的言辞只是他的想象,但必须说爱因斯坦确实在日记里说了不少种族主义和非人性化的评论,其中一些让人感到极度不友善。”

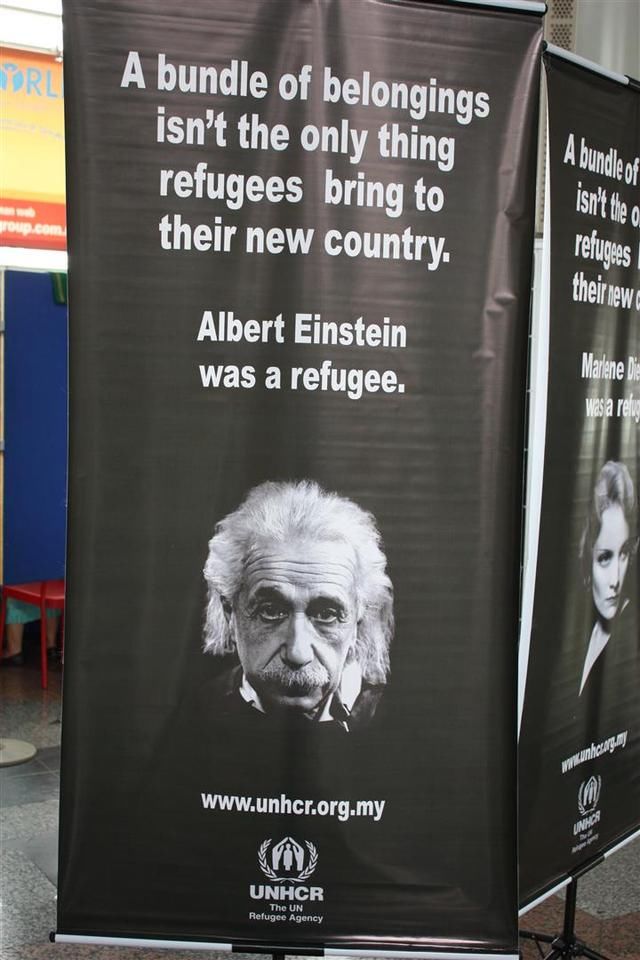

▲联合国难民署(UNHCR)曾经使用爱因斯坦的形象宣传,并打上标语“难民们带到新国家的并不只有一包包行李。爱因斯坦也曾是难民”。

当然,罗森克兰茨也向《卫报》表示,爱因斯坦的这些话是在不设防的情境下说的,更何况当时他个人并没有要将旅行日记公开出版的意向。“和日记中类似的看法在当时很普遍,因此我也常常会收到这样的读者反馈——‘我们必须理解,他(爱因斯坦)是时代思潮的一部分,历史的一部分。’”

在这本旅行日记的引言中,罗森克兰茨写道,探索像爱因斯坦一样的人道主义偶像为何会写下这样的排外评论,这一点很重要。“对这个问题的回答在今天似乎很有意义。在全球的很多地方,充斥着对彼此的怨恨和敌意。可能即使是爱因斯坦,有时候也很难在面对另一个群体时,认清自己。”

▲1922年,爱因斯坦在中国时写下的一页旅行日记。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。