江门 大澳 旅行

五邑大学广东侨乡文化研究中心 石坚平广东省江门市地处珠江三角洲西部,南临大海,其境内大陆海岸线由新会厓门起,迤逦南下,至台山庙湾角西南一带,与阳江分界,共长283.36公里。这一

五邑大学广东侨乡文化研究中心 石坚平

广东省江门市地处珠江三角洲西部,南临大海,其境内大陆海岸线由新会厓门起,迤逦南下,至台山庙湾角西南一带,与阳江分界,共长283.36公里。这一带沿海岛屿众多,面积在500平方米以上的岛屿达97个之多,岛屿岸线长达331.51公里。其沿海大陆架东起黄茅海,西至镇海湾,面积约2257平方公里。

江门海上丝绸之路文化源远流长,泽被深远。江门沿海地区不仅拥有天然的港湾,又处于我国传统西洋航线之上。这里既是唐宋时期广州通海夷道上的“放洋”之地,又是明清时期东南亚地区入贡夷船规定停泊的澳口。这里既有华夷船舶往来的交通驿站,又有指引西洋航路的重要航标,还有守护海上丝绸之路的卫所营寨。这里既有葡萄牙人早期对华贸易的据点,又有见证中外经济文化交流的文化遗址。

一、溽洲是唐宋时期广州通海夷道上的“放洋”之地

溽洲,又称溽城,位于今天的江门台山市广海镇一带。相传,早在南朝时期梁武帝天监元年(502)天竺高僧智药三藏从印度跨海远航,前来中土,弘扬佛法。据说,他途经广海,在此上岸,并在灵湖古寺,手植一株菩提树,以示纪念。

随着我国航海造船技术的进步,海上丝绸之路航线进一步拓展,海上商业贸易活动也更加活跃。为加强对中外海上贸易的管理,早在唐代,朝廷就在广州设置市舶使,专门管理往来船只,征收关税。到宋代,为加强海防,以护卫海上商船,朝廷在东南沿海一带,设置巡海水军,立寨巡海。朝廷特在海舶进入广州的第一站的溽洲,设立望舶巡检司,派寨兵巡逻海上,以保护商旅往来。

据宋代宣和年间(1119-1125)《萍洲可谈》记载,“广州自小海至溽洲七百里,溽州有望舶巡检司,谓之一望。稍北又有第二、第三望,过溽洲则沧溟矣。商船去时,至溽洲少需以诀,然后解去,谓之‘放洋’。还至溽洲,则相庆贺,寨兵有酒肉之馈,并防护赴广州。既至,泊船市舶亭下,五洲巡检司差兵监视,谓之‘编栏’。凡舶至,帅漕与市舶监官莅阅其货而征之,谓之‘抽解’,以十分为率。”

由此可见,溽洲是唐宋时期广州通海夷道的必经之地,也是我国海上丝绸之路的起点之一。从广州出发,赴南洋、印度洋一带贸易的商船番舶,必须经过溽洲,在广海湾一带停泊,为放洋出海作临行前的最后准备。经过短暂休整的商船番舶,再重新在此解缆启航,奔赴远海大洋,前往东南亚、印度各地进行商业贸易。返航之时,商船番舶又途径溽洲,短暂停泊,稍作休整,为进入广州口岸,进行贸易作准备。到达溽洲,对于番客商旅来说,就意味着一路再无海洋上变幻莫测的凶险,可以解除了旅行安全上的顾虑,值得庆贺。

至此,溽洲的望舶巡检司既会派遣寨兵,携带酒肉,登船慰问,以示祝贺,又会派遣官兵,以护送之名,行监督之实,一路随行,直至广州,以严防沿途走私活动。直到广州之后,商船番舶还要经过“编栏”、“抽分”之后,才能自由发卖所运载的货物。溽洲既是番舶商船“放洋”之地,又是唐宋时期市舶贸易管理体制之中的重要一环。从东南亚、印度洋来的番舶商船首先要在这里接受官府的登记盘查,严密监视,以防沿海走私,确保足额关税的征收。

二、乌猪山是明清时期“海上丝绸之路”上的重要航标

乌猪山,又称乌猪岛,位于江门台山市上川岛东面,离主岛6海里, 海岛陆地面积5.6平方公里,岛岸线14.45公里,目前是个无人居住的海中荒岛。这里是明清时期商船番舶往来中国南海、印度洋等地航路上的重要航标。

据成书于洪熙元年(1425)至宣德五年(1430)间的《郑和航海图》记载,在郑和船队下西洋的航路上,广海卫附近的大海中有大金、小金、上下川山和乌猪门等地理航标。据我国著名的中外交通史专家向达先生考证,“乌猪门,一作乌猪山,在广东中山县(有误,应为台山县)属之上川岛东。古代海舶至此,必具祭祀迎神、送神”。

成书于十六世纪的航海秘籍《顺风相送》中也有不少关于以乌猪山为标志的往来西洋的航路记载。《顺风相送》是从明代舟师校正元代航海指南而来,既记录了由中国各海港出发到东西洋各地去的山形水势往回针路,又记录由东西洋各国海港出发到个过去的山形水势往回针路。其中,“各处州府山形水势深浅泥沙地礁石之图”条中记载有,“乌猪山,洋中大水八十托,请都公上船,往回放彩船。送者,上、下川在内,交景、交兰在外。”“福建往交趾针路”、“浯屿往大泥吉兰丹针路”和“广东往磨六甲针路”均将乌猪山作为重要的航行地标。这些航线是我国东南沿海前往越南、马六甲和马来西亚半岛的重要航路。

嘉靖年间成书的《海語》中也记录了从东莞县南亭门放洋前往暹罗(今泰国)和满剌加(今马六甲)的海上航路。“暹罗国在南海中,自东筦之南亭门放洋,南至乌潴、独潴、七洲,星盘坤未针。至外罗,坤申针。四十五程,至占城、旧港,经大佛、灵山,其上烽墩,则交趾属也。又未针至昆〈山屯〉山,又坤未针至玳瑁洲、玳瑁额,及于龟山,酉针入暹罗港。”乌潴(即上川岛外的乌猪山),恰好位处该海上航线从东莞县南亭门放洋后的的第一站,下接独猪山。往满剌加的航路,“自东筦县南亭门放洋星盘与暹罗同道至昆〈山屯〉洋”,这意味着乌猪山也位于从东南沿海经南海,前往马六甲的航线之上。《海語》还记载道,“万里石塘,在乌潴、独猪二洋之东,阴风晦景,不类人世”。由此可见,乌猪山还被当时人们用来详细区分南海海域的重要地理标识。

万历年间张燮所著的《东西洋考》也记载了从中国东南沿海前往交趾、占城、吉兰丹、柔佛、马六甲、亚齐、印度、锡兰等地的西洋针路。乌猪山恰好在这条西洋针路之上,从“南亭门对开打水四十七托,用单坤五更,取乌猪山”。 “乌猪山,上有都公庙,舶过海中,具仪遥拜,请其神,祀之。回,用彩船送神。”

成书于康熙末年的另一部航海秘籍《指南正法》中也记录了大量从中国东南沿海前往东南亚、印度、东非等各地的航海路线。根据该书“大明唐山并东西二洋山屿水势”条中记载,“乌猪山,洋中打水八十托,上、下川在内,单未七更取七洲洋,有屿仔,东有三个,西有四个,坤申七更取独猪”。 乌猪山位于这条西洋航线的南亭门与独猪山之间。“广东宁登洋往高州山形水势”条,则称,乌猪山在万鲁山与阳江大澳之间,船只在这里,“打水十五托,坤未十三更取七洲洋。” 该书中还记载了六条途径乌猪山前往交趾、东京、柬埔寨、暹罗、咬(口留)吧和大泥等南洋各地的海上航线。

三、江门沿海诸澳是明清时期入贡夷船与外洋番舶停泊的重要海港

新会的奇潭、台山的广海、望峒、寨门等江门沿海诸澳,可供来往於中国与南洋之间的船只停靠,既可入港避风,又可接受补给。明清时期,中国与交趾、占婆、柬埔寨、暹罗、柔佛、大泥、马六甲等东南亚诸国进行的是朝贡贸易。东南亚商人往往借入贡之名,行贸易之实。为加强对朝贡贸易的管理,中国政府对诸夷入贡的贡期、贡品、入贡航线及抽分征税等作了十分严格的规定。这些从南洋远道而来的入贡夷船到中国后,被安排在指定的澳口停泊,听候中国政府关于入贡事宜的具体安排。

据嘉靖《广东通志》中记载:“湾泊有定所:布政司案,查得遞年暹罗国并该国管下甘蒲、 <氵石>六、坤州与满剌加、顺塔、占城各国夷船,或湾泊新宁广海、望峝,或新会奇潭、香山浪白、蠔镜、十字门或东莞鸡栖、屯门、虎头门等出海澳湾泊不一。”早在明成化年间,爪哇国遣使臣梁文宣入贡方物,使团船只到达广东广海。结果,当地奸诈之徒诱骗使臣梁文宣,干没了该使团所携带的除入贡方物之外的附余货物。后来东窗事发,引起朝廷的高度重视。

嘉靖《新宁县志》中也记载有:“大金门海,在海晏都,流接铜鼓海,在上川之左,诸夷入贡,经此。上川之右,又曰小金门海,诸夷入贡,遇逆风则从此入。”乾隆《新宁县志》则称,“小金门海,在上川山之右,诸夷入贡,遇逆风,则从此进。”著名史学家戴裔煊教授在《明史佛郎机传笺证》中也指出,“中国与东南亚、南亚诸国贸易,船舶到来,湾泊有定所。新宁广海、望峒;新会奇潭;香山浪白、蠔镜、十字门;东莞鸡栖、屯门、虎头门等处海澳,都是指定湾泊的地点。”由此可见,江门沿海诸澳不仅在诸夷入贡的航线之上,还是朝廷为入贡贸易夷船指定的湾泊澳口。

除打着官方名义的入贡夷船之外,还有许多从洋船番舶活跃于中国沿海与南洋各地之间,从事大规模的海上贸易。这些洋船番舶往往也喜欢停靠江门沿海诸澳,进行休整补给,从事走私贸易。嘉靖《广东通志初稿》中记载,“(新宁县)寨门海,在县城西南二百里。又西南二百五里,曰纲洲海,是为番舶往来之冲。”嘉靖《新宁县志》中称,“寨门海,在海晏都,去县又西南二百五里,接源横山滘,末流从放鸡江,大而且深,是为番舶往来之冲。”嘉靖年间,东莞人何亚八潜入大泥国,纠合番舶驻广海外洋,大掠沿海乡村回。广海一带成为海盗何亚八的老巢。嘉靖三十二年官军捕获何亚八於广海卫,剿灭了此股海盗团伙。

尽管有盗寇不时出没,江门沿海诸澳依然是往来于东南沿海与东南亚之间,从事海上贸易的华夷商舶停靠的驿站。清初《清初海疆图说》中提到,上下川是粤东海道上可供取水的三十个澳口之一。康熙《广东通志》称,“广州府……西南二百三十里为新会,其门曰厓门,山岛竦峙,锁錀南溟,宋之慈元三忠庙焉。又二百三十里为新宁,有大小金门海,酋舶往来之冲也。”乾隆《新宁县志》亦称,大、小金门之间,潮汐吞吐,是酋舶往来之冲。道光《新宁县志》则记载:“鹿胫洋,在广海寨东南,番舶往来经此。”民国《赤溪县志》中称,铜鼓海在赤溪县县东南六十余里,往安南、新嘉波洋舶多经此。

四、江门沿海卫所营寨是我国“海上丝绸之路”的守护者

尽管唐宋以来,中国古代的造船航海技术有了长足的发展,然而,扬帆出海,从事海上贸易依然被认为是一件充满危险的冒险事业。一方面,大洋之上,横无际涯,风涛莫测,明岛暗礁,凶险诡秘;另一方面,海岛孤悬海外,犹如化外之地,成为海盗的藏匿渊薮。盗寇横行海上,经常抢劫过往商船,对海上贸易造成重大的威胁。因此,历代朝廷都重视加强沿海防务,派出兵丁,沿海巡逻,以守护海上丝绸之路的畅通。

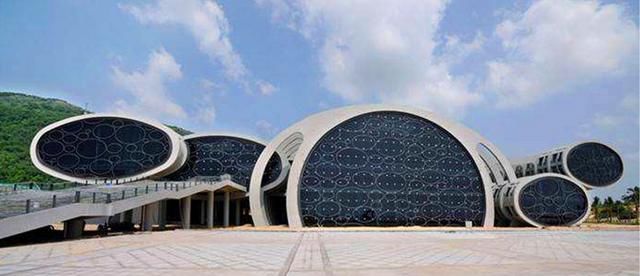

图为台山广海海龙湾

早在宋代,朝廷就在溽洲城内卫塘设立望舶巡检司,并在广海湾周围设立多个巡检哨所,派寨兵巡逻海上,以加强对往来过往商旅的管理和保护。明洪武二十七年朝廷派遣安陆侯吴杰,永定侯张全等率致仕武官往广东训练沿海卫所官军,以备倭寇。同年八月,朝廷调集羽林军五千六百余名,分隶左右中前后五所,驻扎於原新会县溽洲巡检司的旧地,设立广海卫。广海卫都指挥同知花茂迁原溽洲巡检司于望高村,遂名望高巡检司。为加强海上巡逻,保护商旅,广海卫在望峒澳添设哨兵,“募新会县兵夫后生二百名,每各布政司月支工食银三斗,驾横江大船四只,系民船,每只布政司支银十万斤以上者,月银一两二钱至一辆五钱。十万斤以下者,一两。委千户或指挥一员,部领自四月风汛起,至九月终止,有事留守,仍一体支给”。明宣德七年(1432)二月巡按广东监察御史陈汭奏请广东仿照福建在处于海道要冲上的广海、碣石等八卫设立水寨,派官军操舟就粮守备,每寨用指挥一员督之仍委都指挥一员,总督以备寇。弘治十一年(1498)朝廷“顾其地山海相犬牙,时则有海寇番舶之为虑”, 始析新会,设立新宁县。隆庆四年(1570)倭寇侵占广海卫城,此后,广海就改设营寨,派兵驻守。

到康熙年间,广海营驻扎卫城,分汛县地,额设官兵一千员名,除陆续抽拨裁汰外,仅存游击一员,中军守备一员,千总二员,把总四员,兵丁九百零八名。另有哨船一十五只,归广海营指挥,派兵巡逻海上,保护商旅往来。雍正十三年广东总督鄂弥达上奏要求加强新宁沿海一带的海防,获得批准。“吏部议覆:广东总督鄂弥达疏言新宁县属广海寨地方,滨临大海,距县辽远,请移该县之望高司巡检驻劄其地。所有附近之上川岛、矬峝一都,应令管辖;再、上川之大蓢湾、下川之大坦二处,与县寨俱隔大洋,并请添设陆路二汛,以资防守。均应如所请。从之。”

乾隆二年署两广总督广东巡抚杨永斌上书朝廷,奏请酌添船汛,加强海上巡逻。“广海寨属上川之三洲湾、下川之大担湾,各添设四橹桨船一只。将香山协拨防狐狸迳汛目兵五十名,抽出三十名;于广海寨拨兵十四名,共四十四名,分配两船游巡。大担湾,于广海寨附近水汛,派千总一员经管;外委千总一员专防。三洲湾,派把总一员经管,外委把总一员专防。即将狐狸迳汛兵五十名,改归广海寨充额。所需配船及狐狸迳汛目兵,统于广海寨照数酌拨。至香山之狐狸迳汛属地方,亦改归广海之都斛汛弁,就近管辖。并请将广海寨属添设四橹桨船二只,共需银二百二十两有奇,于乾隆元年地丁银内支给”。朝廷同意了广东巡抚的奏请。

然而,当时的有识之士依然呼吁进一步添设炮台,加强海防,保卫商旅。“宁之形势,东西南三面皆海洋也。由独厓至大小金、穿龙、笔架、上川、下川、乌猪、漭洲,岛屿罗列于外……查上下二川,各延袤数百里,为产盐、办饷之区,为洋番南船出入必经之地。匪类易于潜藏,盗贼乘机窃发。凡彼居民何恃以无恐。雍正十三年知县王暠详请添设二汛,奉准饬行。乾隆元年总镇黄申锡议添桨船二只游巡,奉造在案。若再移横山之炮台于上川,移陡门之炮台于下川,更为扼要。至于铜鼓、独厓二处,居虎门、厓门之上游,实粤海通省之总汇。若移长沙之炮台于铜鼓,移烽火之炮台于独厓,有一夫当关万夫莫敌之势。不独新宁控制得宜,即新会、香山、阳江皆藉以保固,于边疆大有裨益矣”。

这些驻扎在沿海的卫所营寨分汛,除负责海防之外,还具有保护海上丝绸之路,救助海上失事的华夷商舶的责任。雍正六年(1728)八月福建商人徐榜驾船前往南洋贸易,途径新宁沿海,突然遭遇大风,船只损毁。广海守备邓成率兵丁巡哨及时赶到海难现场,竟然不救助落水人员,而是忙于捞获海面上漂散的银钱货物,私相分取。此事被人揭发,上奏朝廷。雍正皇帝闻讯大怒,颁布上谕,严厉斥责,并重申沿海汛防具有保护海上商旅往来,进行海难救助的重任。雍正皇帝在上谕中称,“广东三面皆海,各省商民及外洋番估,携資置货,往来贸易者甚多,而海风飘发不常。货船或有覆溺,全赖营汛弁兵极力抢救,使被溺之人得全躯命,落水之物,不致飘零。此国家设立汛防之本意,不专在於缉捕盗贼已也。乃沿海不肖之兵弁等利欲熏心,贪图财物,每於商船失风之时,利其所有,乘机抢夺,而救人之事,姑置不问。似此居心行事,更甚於盗贼无耻残恶之极,岂国家兵弁忍为之事乎?……嗣后若有此等应作何严定从重治罪之条,着沿海督抚以免出示宣谕,一面议定具奏。”

五、上下川岛是葡萄牙人早期对华贸易的据点

随着地理大发现,1511年葡萄牙殖民者闯入印度洋,占领马六甲。1513年葡萄牙人欧维士(Jorge Alvares)在1514年抵达中国东南沿海的海岛——Tamāo。他在那里不仅与华人贸易,卖掉了自己的货物,获得丰厚利润,还特意在岛上竖起了一根刻有葡萄牙王国纹章的纪念石柱,以纪念他对中国的发现。

史学界对葡萄牙人最初到达中国的Tamāo岛的具体位置,至今依然是众说纷纭,莫衷一是。其中有一种说法认为,Tamāo即为上川岛或下川岛。例如著名葡萄牙史学家Danvers在《印度的葡萄牙人》一书中认为“(Tamāo)系上川岛西北海岸有名之港口,中国及外国商贾,各为贩卖其商货而会于此”。瑞典学者龙思泰也认为,Tamāo港在上川岛上,“这是葡萄牙人在中国海里的第一个商埠,在东边的叫上川,在西边的叫下川。” 著名的历史学家马士在《中华帝国对外关系史》中称:1517年,Fernāo Perez de Andrade率葡萄牙船和马来船各四艘,在上川岛(Shang Chuen)下碇,那岛现在叫圣约翰岛,是圣方济各最后到达的地方”。

图为上下川岛

然而,特瑞修在《历史上的澳门》一书中主张Tamāo港应在下川岛上。我国学者汤开建教授认为Tamāo一词在葡文史料中所表示的是一中国地名,但在中文中所应表示的原始意义却应有二:一是大澳,一是屯门,其译音均为Tamāo。葡萄牙人在1514、1517和1518年到达的Tamāo,均是指上川岛西北之大澳,而1521年葡人使臣来华被驱逐后,退守的Tamāo,即是中国文献中的“东莞南头”或“屯门”。

尽管中外史学界对Tamāo的具体位置争论不一,中外史学界对上下川岛是葡萄牙人早期对华贸易的据点的论断早已形成共识。“东方传教者”方济各·沙勿略在1552年10曰22日致满剌加佛朗西斯科·佩雷斯神父的一封信中写到,“多亏我主的慈悲、怜悯,迪奥戈·佩雷拉的大船及所有乘客安全无恙地来到了Sanchoao港。在此,我们遇到了许多其他商人的船只。Sanchoao港距离广州30里格。许多商人从广州城赶来此地与葡萄牙人交易。”梅尔乔尔神甫也在1555年11曰23日致果阿耶稣会修饰的信函中称,他们一行在7月中旬到达上川岛,在沙勿略神父的坟穴处做了弥撒。他在这封信中还提及当时上川岛上中外贸易的繁荣盛况。“此地富甲天下,仅在我们停泊的港口有一条从日本来的大船载三十几万公担胡椒及价值十万的白银。这些货物不消一个月便销售一空。原因是允许他们将货物从广州运来上川,在此与华人交易。”

莱奥内尔·德·索扎在1556年1月15日写的一封信中也描述葡萄牙人在上川岛开展对华贸易的情况:“逆河而上,广州距上川港三十里格。上川为我率众船停泊诸岛之一。我无意锚住浪白滘。浪白滘位于一个河口。华人要我前去那里。因为我不相信他们。我也不愿意去距离上川五六里格的一个名叫广海的城市。”外国传教士利玛窦也在《中国札记》中称,“在澳门城兴建之前,上川岛是中国和葡萄牙人贸易的地点”。

英国学者博克瑟在《十六世纪的华南》一书中写到“葡萄牙人在被逐出福建之后的一、两年内,经常出入于上川岛(欧洲人称之为sao Joao 或圣约翰岛)和广东海岸外的浪白滘。……起初,葡萄牙人常去上川岛,也就是1552年12月圣方济各·沙勿略与世长辞之地。” 我国学者萧一山的《清代通史》中也称,“嘉靖中,广东附近有葡人居留地三:即上川岛、电白(原注Lampacao)及澳门是也”。 龙思泰认为,嘉靖三十三年(1554)中国政府将上川岛封禁,而制定浪白澳为外商市易集中之地,是因为当时有许多前往日本贸易返程的葡萄牙商人和信徒前往该上川岛方济各墓祈祷,引起官府的警觉,担心其地被外商所占。

六、南海1号古沉船、花碗坪遗址与圣方济各墓等文化遗存是江门海上丝绸之路文化的历史见证

1987年广州救捞局和英国一家潜水打捞公司合作在台山与阳江交界的海域内寻找一条东印度公司沉船时,意外地发现了一条载满宋朝瓷器的古沉船——“南海1号”。“南海1号”上装载着5万~8万件文物,这批文物从棱角分明的酒壶到有着喇叭口的大瓷碗,其式样、造型于国内发现的同期产品风格迥然不同,具有浓浓的阿拉伯特点,被誉为“海上丝绸之路上的敦煌”。

图为南海一号

在古代航海技术条件下,海上航行凶险莫测,船毁人亡的海难时有发生。这已经成为中国海上丝绸之路文化的一部分。南海1号古沉船被发现的地点恰好位于台山与阳江交界的海域,处于中国传统西洋航线之上。因此,南海1号古沉船是台山和阳江两地海上丝绸之路文化的共同历史见证。

图为阳江南海一号博物馆

2002年有学者在台山上川岛花碗坪附近的海滩上发现了一个含有大量瓷片、瓷器的堆积文化层,并将该处文化遗址被定名为花碗坪遗址。据学者考证,该处出土的瓷器一般多见于马六甲等东南亚一带以及中亚伊斯坦布尔托普卡普皇宫。该处出土的青花十字架形底款表明这批瓷器是葡萄牙定制瓷。该遗址的年代大体是在明代正德至嘉靖年间。因此,花碗坪遗址既是中葡两国早期贸易史的历史见证,又是江门海上丝绸之路文化的重要标志。

如前所述,上下川岛是葡萄牙人早期对华贸易的据点。除了冒险家、商人之外,西方传教士也怀着虔诚的信仰千方百计来到东方进行传教。1541年,方济各以教宗特使的身份航海东来,到达亚洲各地积极传教。1552年9月15日,方济各抵达上川岛,准备伺机潜往广州传教。方济各到达上川岛之初,就在当地建立了一所草棚教堂,向当地华人热心传教。很不幸的是方济各随后在上川岛上染上重病,于12月3日不治逝世。上川岛上的葡萄牙人闻讯赶来,将方济各埋在上川岛上的一个山坡之上。1639年澳门耶稣会神父在墓地上建立了一个有中葡两国文字的墓碑。此后,又有人在墓地周围兴建起了教堂、铜像、石碑和花岗岩十字架,以示纪念。

图为方济各·沙勿略

方济各·沙勿略在东方传教11年,足迹遍及印度果阿、锡兰、新加坡、马六甲和日本等地,被誉为“东方传教者”。 因此,上川岛上的方济各墓及其附属教堂逐渐成为天主教徒前来东方朝圣的一处圣地。方济各墓不仅是葡萄牙人早期来华活动的历史见证,还是江门海上丝绸之路上的文化瑰宝。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。