褐石建筑 欧洲旅行

闺友拒绝平庸的1000种她生活第231种--摄影:李依瑶何雨(Echo)北大光华管理学院、纽约大学艺术系双硕士『否画廊』创始人艺术策展人、艺术评论人『回声』古董帽手作人自由撰稿

闺友

拒绝平庸的1000种她生活

第231种

--摄影:李依瑶

何雨(Echo)

北大光华管理学院、纽约大学艺术系双硕士

『否画廊』创始人

艺术策展人、艺术评论人

『回声』古董帽手作人

自由撰稿人

业余大厨、猫奴

微博:@何雨Echo

手工是我去体验时间、体验生命的一种方式

文字编辑 ‖小闺

图片提供 ‖何雨

因为有台湾作家三毛的先例,使得英文名叫ECHO的女子,似乎都有着不同寻常的人生故事。

何雨也不例外。

戴着复古礼帽的何雨

摄影:汤思宇

她是川妹子,学霸一枚,高分考入北大,在光华管理学院取得了本科和硕士学位。

那个时候,不管是别人的意见,还是她自己的职业规划,都很明确。毕业后就进投行、咨询公司这类世界五百强企业,成为商界精英。

但是,在荷兰的阿姆斯特丹大学做了半年交换生后,她的人生航向彻底改变。

阿姆斯特丹是座艺术之都,拥有为数众多的博物馆和名人故居。诸如梵高博物馆、国立博物馆、伦勃朗故居等。

这座城市热情、自由,包容万象又风情独具。

受此氛围影响的何雨,打算把半年的留学时光『故意浪费掉』。所以她特意没选专业课,而是选修了文化课。

课余时间,她背着画板在欧洲到处旅行,看博物馆,当街头艺术家卖画,日子过得自由自在。

在和那些街头艺术家们的接触中,何雨发现,幸福感与满足感并不完全受物质世界支配。

他们虽然日子过得清苦,但每个人脸上的笑容都是发自内心的。常人对金钱与地位的野心并不在他们的价值体系里。

对他们来说,比物欲更重要的,是灵魂的滋养。

遭遇了非主流价值观的正面冲击后,何雨说:『接下来,那条无比正确的路忽然就走不下去了。』

这个十四岁就已经为达利的画作着迷的女生,在面临人生的重大选择时,清醒地意识到:相较于高薪体面的职业,自由美妙的灵魂才是她真正想拥有的。

于是,她勇敢地听从了内心的声音,从经济管理转向了艺术领域。

《摩根·奥哈拉:黑暗中的场境转换》场景图,人像为何雨

摄影:Eugene Neduv

北大出来,何雨去了全球顶尖的佩斯画廊北京空间实习。

做了一年前台,因为自觉艺术专业背景知识不够扎实,又申请了纽约大学的艺术管理系研究生。

顺利拿到offer后,她就来了纽约。

研究生学习期间,她从艺术史一路恶补到艺术品估值,有时一周要读几百页的论文,课余时间同时在佩斯画廊的纽约总部兼职。取得了纽大的艺术管理硕士学位后,她得到了佩斯画廊的全职工作,在纽约从事研究和档案工作。

在纽约求学期间,何雨和同学杨嘉茜一起开始策划『未命题对话』系列沙龙活动。

每期邀请一个亚洲背景的视觉艺术家、独立制片人、纪录片导演、策展人、作家、音乐人等与观众进行对话,介绍自己的艺术创作。

活动形式多样,可以有艺术家演讲、纪录片展映、音乐演出、舞蹈表演等。

聚会地点也很灵活多变,包括茶馆、社区活动中心、大学教室、艺术家工作室等等。

活动氛围轻松自由,消解演讲者和听众的区分,强调双向沟通。

2013年否画廊首展《常羽辰:蛇与其他》开幕,常羽辰声音表演。

2013年否画廊首展《常羽辰:蛇与其他》开幕,常羽辰声音表演。摄影:母子健

活动持续了一年以后,何雨和她的小伙伴希望能拥有一个固定的场所,用来策划展览和举办活动,于是她们一合计,共同投资,创立了一个私人性质的小画廊--『否画廊』。专门用来展出在纽约的华人艺术家的作品(在租金昂贵的纽约,一些新生代华人艺术家鲜少能获得展览机会)。

否商店2016新年市集展览场景图

摄影:Patricia Chen谌洁

《翟倞:客厅》场景图, 2016

摄影:谌洁

展览《杜蒙:退火》否画廊场景图

摄影:刘张铂泷

2014年展览《林延:空-气》,天理文化中心场景图

2014年展览《林延:空-气》,天理文化中心场景图摄影:杨嘉茜

因为画廊是开设在公寓里的,所以又叫公寓画廊。

用何雨的话来形容,它更像一个创意实验空间。不仅用来展出艺术作品,还可用来赏析文艺电影、举办古典音乐会等等。

更有时,美食与艺术齐上阵,连烤个甜品都能与展出的作品主题结合起来。

2016年否画廊《客厅》展览期间室内古典音乐会

摄影:陈琳

2016年否画廊创意编程及生成艺术工作坊

摄影:谌洁

2016年否画廊夏季甜点品鉴会,主厨朱越洲致辞

摄影:谌洁

2016年否画廊春季下午茶聚会

摄影:谌洁

丰富、有趣、多元,再加上家居环境轻松温情的氛围,使得『否画廊』在纽约华人文艺圈里人气很旺。

一些在纽约找不到机会展出作品的华人新锐艺术家,也在何雨的画廊里获得了发声机会,从而为他们的作品打开了市场。

周六固定开放日,否姑娘吕斐然为观众讲解展览.

摄影:谌洁

回望小半生里做过的那些选择,何雨觉得自己就像卡尔维诺小说里的那只黑羊。

外表文静,但是骨子里能为艺术痴狂的她,其实本质上就是黑骨羊。

但是最终,面对一个充斥着不同声音的世界,黑羊还是勇敢地选择了做回自己。

何雨在否画廊

何雨在否画廊摄影:汤思宇

现代媒体人喜欢用『高级感』来形容生活得很有质感的女生,这个词用来形容何雨倒很贴切。

现在的她,把『否画廊』搬到了布鲁克林一栋有着上百年历史的褐石建筑公寓里。

公寓庭院草木扶疏,肥猫懒洋洋晒着太阳,常有拖着大尾巴的松鼠出没。

何雨在否画廊后院

摄影:Eugene Neduv

何雨在否画廊内室

摄影:马赛

平日,何雨在佩斯画廊朝九晚五上班,周末就在公寓画廊里,和她的艺术家朋友们过着丰富的艺文生活。

因为策展需要动用各方资源,所以她也被迫练出了十项全能,写稿、设计、摄影、建网站、布展、下厨、烘焙,样样都要拿得起。

否画廊成员工作照(韩溢文,何雨,王梦瑶,刘唱,谌洁,陶显)

摄影:Dominic Wong

何雨和她的小伙伴们

摄影:Patricia Chen谌洁

从事着时尚光鲜职业的她,却拥有着一颗老灵魂。

她喜欢十四行诗,喜欢收藏古董及旧物,喜欢一切古典的审美趣味,同时,品味也极佳。

看到身材纤细的她,穿着小礼服、戴着复古礼帽、化着精致妆容的样子,很容易让人恍惚,以为回到了香奈儿生活的那个时代。

何雨佩戴着回声古董帽

摄影:吴蔓玲

在纽约,何雨的日常生活就是逛博物馆、画廊、农夫市集、古董店,参加音乐会、舞蹈演出等。

身在美国,她居然不爱咖啡反而偏爱茶,甚至专门去学了系统的日本茶道。

虽然艺术圈浮夸热闹,但何雨并不是一个爱热闹的人。

她觉得『最孤独的时刻,莫过于在人声鼎沸的聚会上,服下装逼丸,勉强去谈笑风生,结果永远辞不达意』。

相比交际应酬,她更喜欢呆在家中,下厨做菜、逗逗猫狗、写作、做帽子。

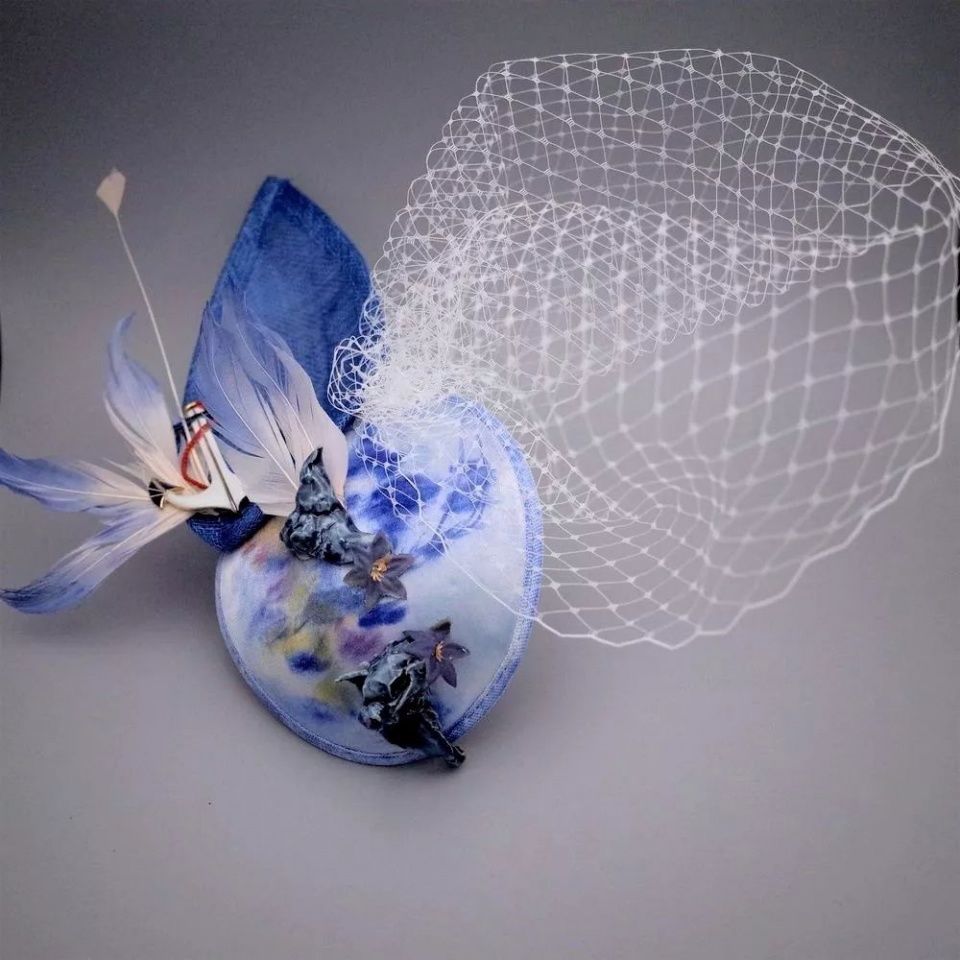

是的,策展人的身份背后,她其实还有另一个身份--手工复古礼帽制作人。

从2014年至今,在她手中,已经出品了两百六十多顶古董礼帽,寄往世界各地,成为很多女生在婚礼上、派对等纪念性聚会上佩戴的饰物。

这些帽子,都有着一个共同的品牌,也叫CHAPEAU ECHO(回声古董帽)。艺术家张晓刚给何雨的手作帽子设计了LOGO。一个戴着古董礼帽的女孩,垂下的面纱蒙住了她的脸,帽子的繁复缀饰里,立着一只婷婷的火烈鸟。

古典与优雅,一望即知的意象。

何雨根据LOGO制作的实物帽子

何雨开启手工古董帽定制的机缘,其实很偶然。

2014年的时候,她在纽约东村闲逛,发现了一家手工帽子店。那里出售的都是她喜欢的三四十年代的古董帽,但是售价都不菲,对折后最便宜的也要三百美金。

她仔细研究了帽子的工艺后,觉得也可以试着自己做做看。于是,就去隔壁店里淘了一顶老毡帽,买了些配饰,上Youtube搜视频学习,开始了她的古董帽手作人生涯。

模特:Irene Muzychko,Kalimantan、帽子制作人:何雨

摄影:吴蔓玲

现在的何雨,虽然置身于艺术这个名利场中的名利场,但她依然清醒地与之保持着距离。

周末或休息时间,如果没有展览开幕,她会回绝所有不必要的社交,在家里专心做帽子。

这样一个空间场,就像她的一处心灵道场,让她得以在独处的空间里,安静地跟自己对话。所有中西方的、现代的、古代的自然与艺术之美,都可以在手底下的一针一线里复现。

这是她的另一重精神慰藉。

何雨在制作古董帽

摄影:邹晗

这样的何雨,我在看到的时候,心里自动浮现了顾城的一句诗:一个人应该活得是自己并且干净。

何雨佩戴古董帽--巴尔的摩玫瑰

摄影:吴蔓玲

对话何雨

闺友:你的英文名叫ECHO,帽子的品牌也叫ECHO,是跟台湾作家三毛有什么渊源吗?

何雨:高中时很喜欢她的书,也希望有一天能够和她一样旅居世界,自由自在地生活在文学和艺术中,所以就取了和她一样的英文名。收藏了她全套的书,还会去旧货市集找不同时期的不同版本。三毛自己的英文名是来自于希腊神话,回声女神,她爱上了自恋的美少年纳西索斯,而始终得不到他的爱,于是化作了山谷里的回声,我也很喜欢这个故事。后来开始做帽子后,便以Echo作为工作室的名字,包含了我的名字,也有复古的涵义,同时也是『念念不忘,必有回响』。

何雨的古董帽工作室

摄影:汤思宇

她对我的影响一直延伸到现在,而且带来了很多生命中的奇缘。

在纽约一个艺术家聚会上我偶遇了一位做翻译的朋友傅麦,他一听我的名字就问是否是因为三毛。而他正好在翻译三毛的第一本英文出版物,于是我加入了校对小组,见证了三毛著作第一本英文版的诞生,算是圆了小时候的一个梦,也还了感谢三毛的心愿。

我和一位西班牙策展人朋友Alvaro Rodriguez Fominaya在纽约认识也是因为三毛,我一听说他是加纳利群岛出身的,就问他知不知道三毛。他在香港主持过一个艺术空间,所以听别人讲起过三毛的而故事。他后来搬回西班牙,去主持安德鲁西亚的一个博物馆,我们也就断了联系。但后来又联系上,也是因为参与校对三毛的这本英文著作翻译。

对于喜欢三毛的人,和知道这个英文名来历的人,都有一种很自然的熟悉感,感觉千里因缘一线牵!

古董帽《梦田》,何雨向三毛致敬的作品

摄影:汤思宇

何雨佩戴着梦田古董帽

摄影:汤思宇

闺友:当年从经济管理转向艺术,多年所学成为沉没成本,本来前途一片光明,你非要走入未卜之境。当初做决定的时候有过挣扎吗?家里人都没有意见吗?

何雨:当时觉得是沉没成本,但现在觉得很多经验、知识都为现在所从事的工作打下重要基础,更不用提当时的朋友,成为现在重要的支持者。很多读商学院时的朋友成为我的藏家,我的大学同学叶晚乔更是成为了『否画廊』的合伙人之一。当初做决定时有很多挣扎,父亲特别反对,觉得是在浪费时间,而且前途未卜。妈妈并不完全理解,但一直无条件支持我,让我有勇气可以前行。而做出这个决定后,其他的事情便容易很多。我越来越敢于冒险、试错,我越发同意,只要勇敢发出自己的声音,便会有意想不到的机缘出现给以指引。当然也有遭受挫折打击、累得实在不想走下去的时候,但这恰恰是最重要的时刻,要坚持下去,把一时的激情变成一生的热爱,坚持久了,其他人也就不会说什么了。

何雨在回声帽子展的成都酒会上

摄影:谢帆致谢明白生活

闺友:看你做的帽子形形色色,其中也会用到一些复杂的工艺,你是全部自己研究,还是会找老师教一下?

何雨:不太会,基本上是自己研究,但我会从很多艺术家的创作中吸取灵感。比如最近林延在『否画廊』布展,用宣纸拓印画廊的建筑细节,如门、窗、暖气片等,我也就用她的材料,学习她的技法做了一顶宣纸的帽子。回声古董帽的网站上有一个专门的分类,叫『艺术回声』,都是由我喜欢的艺术作品和文学作品启发而来的创作。

回声古董帽--何雨手作

摄影:吴蔓玲

闺友:一般是会去选择一顶基础帽子做改造,还是从无到有做一顶全新的?

何雨:基本上都是会去做一顶全新的帽子,从帽子底的染色,在上面用不同材料折叠、粘缝。我在做帽子时通常有个故事,或者主题在脑海中,所以从无到有比较适合我,让想象力自由飞驰。但我也会根据需要,收集一些古董帽底,然后在它的基础上进行加工改造,比如《维尼塔斯》,是一个北京女孩请我做一顶帽子,要体现出秋天,万物正在盛开,也在凋零的感觉。所以我用了一个红色的二十年代的古董帽底改造,加上了尖尖的网纱,然后嵌上很多花,和一只小的刺猬珠宝,然后在上面染金色,像是荷兰静物油画–Vanitas(维尼塔斯)。

何雨手作--维尼塔斯

闺友:你觉得手作帽子需要掌握哪些基础技能?

何雨:其实就是简单的针线技能就好,关键是对材料的敏感度,和对空间的想象力。

何雨手染的花

闺友:通常都会去哪里寻找和收集做礼帽的材料和配饰?

何雨:我常购买帽子材料有三家店,分别在福建、伦敦和美国的North Carolina,他们有不同色彩和材质的网纱、帽子底、羽毛等,我也会去纽约的纺织布料街区Garment District采购。另外,我常去旅行,会去逛很多古董市集和旧货店、拍卖会,会收集很多古董小物和首饰、老的布料、花卉等。有的时候,我也会在自然中采集小物,如秋天的榛仁、夏天海边的贝壳、春天的叶脉,都会在适当时机成为帽子的一部分。我的工作室里有一个小的古董柜子,分门别类地存放这些小物,开始制作时就把抽屉都打开,随意选择和搭配。

闺友:设计创作的灵感来自哪里?能举一例你最喜欢的灵感源吗?

何雨:自然、生活、艺术、文学,而这些都是互相交织,密不可分的。比方说2016年圣诞和新年期间,我做了一个节日系列,当时的灵感来源是一些新年老歌。我去Ebay和旧货店里找来一些圣诞和新年主题的古董胸针,用它们来做帽子,每顶帽子的名字和故事,都是一首歌。(戳:http://chapeauecho.com/#/holiday-season-2016-/)

圣诞树主题的礼帽

闺友:看你发起过一个『物尽其用』系列的创意,感觉蛮有意思,能聊聊它吗?

何雨:这个系列是我对于现在的消费主义社会的一个小小抵抗。我们生活在一个物质极具富有的时代,而这样的物质富有,并不一定能带来心灵的满足感,我们不断地购买低廉、大规模复制的商品,然后轻易地丢弃。我一直在想,这样疯狂的消费和生产链条,会在什么时候突然崩塌。『物尽其用』是我的外公外婆那一辈的观念,厨房用水,洗菜后要洗碗,洗碗后要再冲厕所,每一件东西,都要发挥它的最大功用。而我,把生活中用坏了、准备丢弃的物品收集起来,用它们做成帽子,给予它们新生命,比如雨伞、比如灯泡。当我开始做这件事情后,有很多朋友也开始把他们生活中不再需要的物品收集起来,送给我做成帽子。我都会详细地记录下来,每一件材料来自于哪里,出于对来源的尊重。

何雨《物尽其用》系列作品--用碎玻璃和旧汉服碎片制作的礼帽

闺友:现在你应该是接私人定制比较多吧?从接到定制,到出作品,大致需要多少时间?中间会经历哪些步骤?

何雨:现在是接受很多私人定制,但同时也在坚持自己的创作,每个季节,大概能做十多顶新的帽子,这些是独立于定制之外的。从接定制到做好作品大概一个月,要跟定制人讨论她/他的想法,要结合他/她想讲述的故事,喜欢的帽子类型,和一些特别要求。然后去找材料,有的时候还会把找来的材料发给定制人看是否喜欢。然后做好后,给定制人发图,看是否需要修改。

比方说最近在为一位女士做一顶结婚25周年的纪念礼帽,她希望用上25年前她和老公结婚当天她设计的礼服上的一些材料,所以我去她家,听她讲她和老公相知相遇的故事,然后取回材料,再回工作室做。因为她和老公是在纽约,联合国工作时认识的,我特意找来一枚古董胸针,上面有一对小人携手共舞,背景是纽约的天际线。这顶帽子叫《十四行诗第54首》。

回声古董帽--十四行诗第54首

摄影:Eugene Neduv

很多礼帽,是为婚礼定制的,所以我专门做了一个栏目,讲述这些帽子的故事。(戳:http://chapeauecho.com/#/for-loves-sake/)

闺友:我觉得听完定制人的故事,想创意、找材料的过程,很有挑战性,也会经历痛并快乐着的创作历程,是不是就跟写作差不多?

何雨:是的,好像经历了别人的生命。很多人,结婚当天,发自己戴着礼帽的照片给我,或者再隔很久以后,戴着礼帽出现。每个帽子,成为一个故事的载体,而且陪着它们的主人旅居四方,把故事再度流传下去。

新娘戴着何雨制作的礼帽切蛋糕

闺友:你的客源是从哪里来的?或者说,她们是怎么找到你的?

何雨:好像很多是口碑相传,有发微信给我定制,微博或者邮件的。

闺友:在这个机器复制又快又精确的时代,你觉得自己执着于手工的意义何在?

何雨:机器复制的确又快又精准,但和手工的物相比,还是能看出区别来。手工是我去体验时间、体验生命的一种方式。你有没有这样的体验,沉浸于一件事情中,比如写作、比如绘画、喝茶,你会忘记周围时间的流逝,然后晃眼一过,又回到现实之中来,有如禅定。做帽子时,要求全身心放在这一件事情上(否则很容易扎伤或者烫伤自己),而在这个过程中,思维又很自由,可以随意发挥,我常常在工作室一呆就是一整个下午,然后眼看着光线慢慢暗下去,做顿晚餐吃。写作,和做帽子都是我喜欢的事情。前者将脑沉浸在某一件专注的事情中,后者则将身体和手动用起来,两者搭配使得身、心、脑、灵都能有统一起来。做好帽子,写好每一顶帽子的故事,这样才完整。

这样脚踏实地的工作,让我非常安心,觉得一针一线,可以做出一个实实在在的物,而且会被它的收藏者珍视。它让我在瞬息万变,跌宕起伏的艺术世界里找到难得的踏实感。

何雨在制作帽子

摄影:陆飚

谢谢何雨接受闺友采访!《闺友》每期访谈一个有趣好玩的姑娘

欢迎推荐或自荐

和闺友一起成长

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。