李明爱旅行翻译

在应该大雪纷飞的时候没有等来下雪,却等来了先生逝世纪念日。每一个在乎木心的人此时此刻或许都能感同身受--“你再不来,我要下雪了。”六年了,纪念先生的方法有很多,比如重读《

在应该大雪纷飞的时候没有等来下雪,却等来了先生逝世纪念日。每一个在乎木心的人此时此刻或许都能感同身受--“你再不来,我要下雪了。”

六年了,纪念先生的方法有很多,比如重读《文学回忆录》,比如翻开新出的《豹变》的第一页--或者你已经读完了《豹变》,想起要去再听一遍先生葬礼上那曲贝多芬的弦乐四重奏。

只是因为这是木心的一个愿望:死的时候震住魂的音乐是贝多芬的四重奏。一切能够更贴近木心的事情,你都会愿意去做。

曾经和木心促膝对谈,同时也是《豹变》的选编者童明,在木心《豹变》西安发布会--“读文学,读木心”讲座上,作了许多让我们能够更接近木心的分享--不论是木心对自己文学充分虚构性的执着,还是他收放自如的《末期童话》。

今天我们就随童明老师一起,回到木心的文学,在忌日,与木心隔空聊一聊“文学的家常”。(理想国按)

读文学,读木心

讲演:童明

我们来聊“文学的家常”

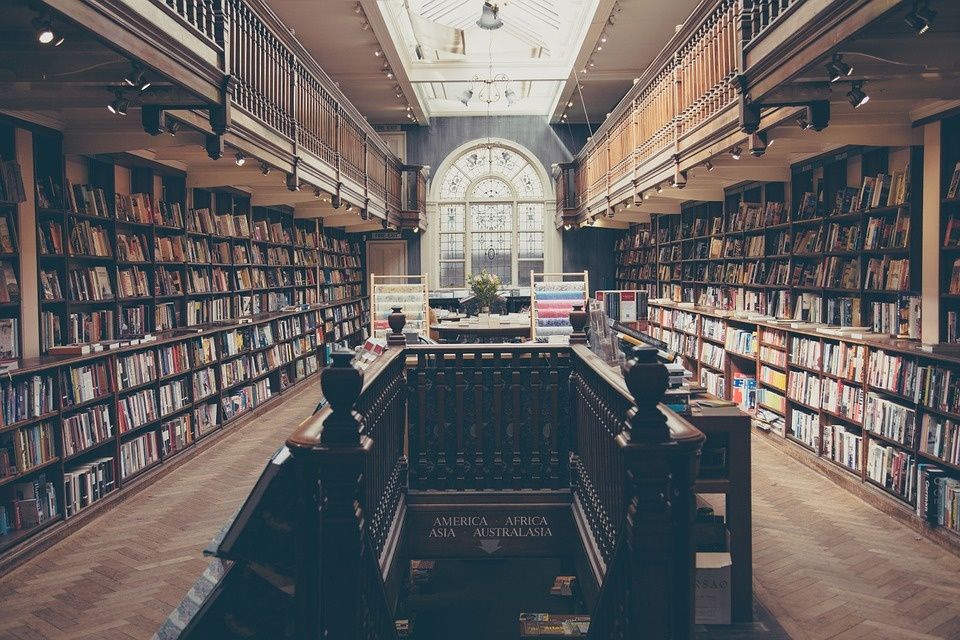

爱读书的人都爱逛书店,一座城市没有几家好的实体书店,会觉得那城市是个躯壳,缺了魂儿似的。

十多年前我在苏州,朋友带我去一家不错的书店,看了一下午,也没有找到想要的,无意间经过一堆摆放在地板上的书,脚碰到了一本破旧的简装书,捡起来拍拍灰尘,居然是布宁的小说集《最后的幽会》。好书,为何受此冷遇。类似这样,我在别处也“碰”到好书。一次,在不起眼的拐角找到普鲁斯特的《驳圣伯夫》,王道乾译的,又一本好书,多年没人买了,书页已发黄,封面已破旧,毫不犹豫带回家。看书多了,自有判断或偏好。我泡书店,心里有个书单,也爱到处翻看,凭了直觉判断那些是好书,也因此刻意避开包装华丽的畅销书。

文学人看书很杂。我和木心一起聊天,很少谈他的作品,大部分时间,聊中外古今的艺术家的琐事,谈历史、哲学、生活、个人经历和感悟。木心说,我们聊的是“文学的家常”。文学艺术的材料来自非文学的话题,包罗万象,关键是作家的眼光,要能透视事物,寄怀遥远,以悟性和想象力重新组合编排。

前几年,走进杭州一家新开的书店,迎面见十多层高的书架,借梯攀到高处,找到了两本喜欢的,下来席地而坐,徐徐翻书,瞥了一眼,见下面摆的都是流行书,右侧炫耀着当下的成功学,如《马云十二讲》、《马云成功学》等等,左侧是各种各样的流行“文学”,看看书名,感觉口味雷同,就起了玩心,顺手抄下一些书名,编排成一首诗,正好十四行。我们读读看。

刻骨的爱人

我的爱,如此的麻辣

青春是一件多么痛的礼物

被窝是青春的坟墓

夜玫瑰

那些为你无眠的夜

暖暖少女病

爱你就像爱生病

素日女子初花

我在云中爱你

我的宝贝

雨中百合般的爱情

我爱你来不及说

我终究是爱你的

每行都是原本的书名,一字未改,一个标点未改,所以,这首诗没有作者,如果有,属于集体无意识的创作吧。

刚才读,大家笑了。文字出自人内心深处。心里空了,话也就是空荡荡的,偏要激情澎湃,就是滥情。滥情的诗不是好诗,滥情的文化呢?当下出书的数量巨大,误以为这就是文化繁荣,莫名其妙还多了一份自信,好像也有了自己独特的文学标准,人多势众就是话语权,加上钱权壮胆,对着世界吼一声,想吓住别人,反倒惊吓了自己。滥情,其实无情,也无知。

文学热也要看为啥热,热些什么。我对文学二字充满敬畏,认为只有伟大的文学才代表文学的本质。伟大的文学是伟大的灵魂对生命的感悟。伟大的作家使用代词“我”,并不是写自己,而是让文学承载生命力,“担当人性的最大可能”(纪德)。个体的灵魂可以伟大,也可能是虚伪、自恋和奴性的,后者写的文字,避而远之为好。生命太短,为什么要浪费。放在书架上,贴上文学类标签的书,要读者甄别。会阅读的读者多了,文艺复兴才有可能。

作者自然要会写。文学离不开文体和形式,但形式和内容应是有机的一体。光有形式、文字美,只能称作美文。美文少了精神,少了力,是靡靡之音。木心对宋词持谨慎态度,他说其中有许多只是美文而已。

刚才那首所谓的诗,我用了莎士比亚商籁体形式(4-4-4-2)编排出来,还是救不了它,因为没有诗魂。诗风可简约或华丽,但简约或华丽本身又不是文学优劣的界定。诗的标准、文学的标准在哪里?不好说,不可说。一定要说,那是上天眷顾,让一个民族有自由的心灵,自然会尊重真正的文学家,形成健康的文化批评集团,这才是文学立法的基础。靠权力和附庸权力的人主导文学立法,怎么可能是文学的标准。

收放自如的「末期童话」

换一首诗,读读木心的《末期童话》:

我独自倚着果核睡觉

今日李核

昨日梅核

明日桃核

此者李

明日余睡于桃犹昨日之梅

不飨其脯不吮其汁

我的事业玉成在梦中

我的预见、计划

止于桃核

世人理想多远大

我看来较桃核小之又小

昨梅核今李核明桃核

我每日倚着果核睡觉

忙忙碌碌众天使

将我的事业玉成在梦中

粗看,这诗就是好玩,没什么。用心读一下。题目有“童话”二字,不过听得出这是老顽童的话的童话。“我倚着果核睡觉/香瓤衬垫得惬意/果皮乃釉彩的墙/墙外有蜜蜂,宇宙”--哦,这由里向外还有宇宙观呢。了解木心生平的人知道,他受过一般人不能想象的屈辱。一个受尽屈辱的人如此童心未泯,暗示一种力量。木心常用复古的汉字,这首诗里倒是没有,比较容易读。我们不得不说,这首诗想象力超凡。

喜欢木心文学的人,原因各异。许多人本能上喜欢木心游离于意识形态之外而特有的清新。但是,木心并不是逃离现实的作家,而是和现实若即若离。

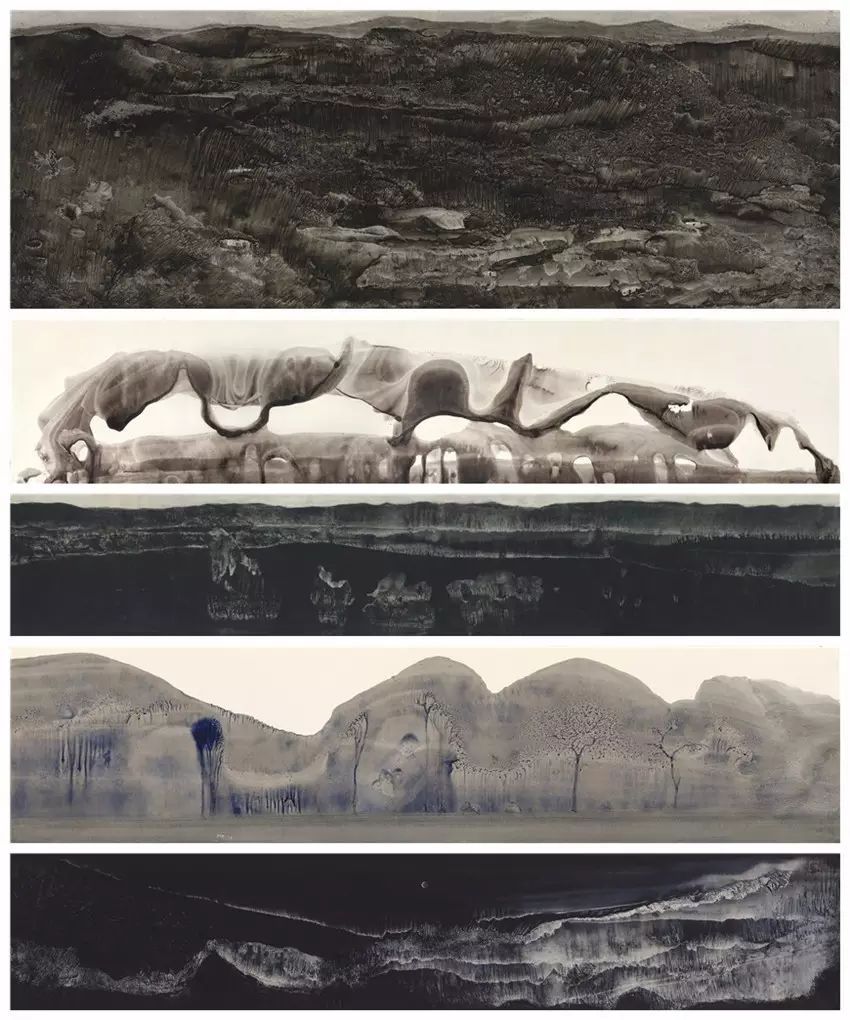

木心个人风格的转印画

睡在果核里的这个人,如此惬意慵懒,在过个小日子吗?不然。在童话的语境里,冷不丁冒出一段:“其实,夫人/余诚不明世故/何为第四帝国的兴亡/夫人?”像不像老戏里的道白,问号尤其调皮。言下之意厉害了。大家知道第三帝国的兴亡吧,一查就知道了。那么,第四帝国在哪儿?参照第三帝国,第四帝国喻指的又一个帝国大梦。诗人调皮地轻轻一问,大梦即刻破碎。睡在果核里的这位可不简单,他号令众天使,这看似慵懒的生活,不是小日子,而是“事业”:唤来“忙忙碌碌众天使/将我的事业玉成于梦中。”与帝国兴亡相对抗的事业。这也是梦,而想象力丰富的梦是诗,诗,文学,是他的事业。

《末期童话》与木心作品中反复出现的主题一致:艺术,根植于生命的本能,看似羸弱,却很强,以生命的本能抵抗反生命的势力。为什么选用果核作比喻这样一个梦,这与木心另一个比喻有关:生命和艺术是植物性的,政治是动物性的。动物性看似强大,终究还是植物性胜出。木心走的不是纯文学的路,正如“为艺术而艺术”的王尔德也不是纯为了艺术。木心的文字美,美中有力,并非就是美文。木心似在耳语,用心听却是鲁迅的呐喊。

我翻译木心的几个短篇在美国网站“没有国界的文字”(www.wordswithoutborders.org)上发表。编辑对我说:她看过许多中国作家的作品,木心是极少数懂得文字怎样收敛的作者(he is one of very few who knows how to exercise restraint)。此话转告木心,他笑笑说:“应该是收放自如。”他的意思是,收是为了放。

为什么是《末期童话》?末期不是早期,不是中期,或许指一个历史时代的末期的童话,或许指木心晚年的童言童语,或许两种可能并存。末期的童话,对世界的看法不再天真浪漫了。其实,成为世界文学经典的童话都是老少皆宜,都可以视为末期童话。具体怎么理解,大家可以再去想想。

文学为何要虚构

木心一再说,他的文学作品是虚构的。未必所有的人听懂他是在重申一条基本的文学原则。

2015年去参加木心美术馆开幕式,南方某媒体来采访,问:许多人对木心的诗和散文不以为然,只喜欢他写的回忆录之类的文字,你怎么看?我连续旅行了十六个小时,疲劳状况下接受采访是不明智之举。不过,听得出来这是个预设的框架。这一问,是说木心不会写虚构的文字呢,还是说许多人不喜欢虚构作品?

如果承认前者,等于说木心不懂文学,完全不是事实。如果是后者,那为什么许多人不喜欢虚构的作品?我不知道,感觉原因很多。说 “许多人”不喜欢虚构,不等于文学的虚构错了,只能反证文学阅读没有成为文化主流。

按人口比例,不是按总数,西方读者欣赏文学虚构的人更多。英语里,虚构,fiction,是小说的同义词。小说是虚构,诗、散文、戏剧也是。昆德拉说:欧洲人是小说之子,读着小说实现精神成长,形成比较成熟的判断。这在一个充满谎言和说教的世界里,听起来是天方夜谭,甚至认为这样会离道德越走越远。

事实相反。文学的虚构,是让读者通过美学判断学会思辨,了解生命和世界的复杂,进而明了个人的责任。而政治和伦理的说教,灌输某些固有的价值,不让你思考,只能培养出奴性。木心认同的路径,也是他一生的轨迹,即是:艺术赋予的美学判断,可培养独立思考,唤醒内心的良知和生命力。

木心乌镇故居

晚年先生住在乌镇,我每年去看他,谈起国内善于文学阅读的人比例少了。请他说得更具体,他说:比如不懂虚构的妙处,不懂反讽,不懂修辞性思维。

木心语气坚定地说:

“要么他们错了,要么我错了,中间没有调和。”

这话他说了好多次。

虚构即想象力。文学的虚构用想象力营造情景或境界,传达感悟到的真实。因为文学家看重感悟,所以必然依靠想象力,必须虚构。

善以修辞表达新意的人,已经在虚构。修辞格不仅包括隐喻、转喻,还包括反讽、模糊、类比、象征、讽喻、夸张,等等。古代诗人和圣贤常用 parables (比喻)说话。卡夫卡除了善用parables,还用paradoxes(悖论)。

为探究深层的因果和道理,历史学家也用想象力把生活经历、历史事件打乱重新编排,这也是虚构。优秀的历史学家虽然不以诗人自居,都是一流的诗人。许多归为 “非虚构类”的著作都有虚构。木心写回忆录之类的文字,都有情感、思想、想象力的选择和加工,也是某种虚构。他的诗、散文、小说、俳句等,更是通过虚构的组合、修辞性思维。木心说:“艺术自有摩西”,是说文学里的想象力也有规则,有规律可循。西方文学理论从亚理斯多德的《诗学》一直讲文学的虚构性。虚构不是不真实,而是深层的真实。美国一个电影导演说:艺术家感兴趣的不是真实的故事,而是更真实的故事。

▲西斯廷礼拜堂《摩西的试炼》Prove di Mosè波提切利 Sandro Botticelli

许多人并非不喜欢虚构,只是偏爱某种形式的虚构,比如武侠神怪故事。很少有人不看金庸吧。不过,这样的虚构是不是像西方小说那样,有助于培养个人的思辨能力,我不敢说,向大家请教,特别向研究中国文学的学者求教。我冒昧地说一句,我们的文学传统中有一部分是糟粕。《聊斋》,有人说那是男性中心某些龌龊的欲望的产物,我有同感。

当代中国文学一直受“文学是现实的反映”理论(即“反映论”)的左右,许多人衡量文学现在还用这把尺子。需要厘清的,不是文学是否和现实有关联(当然有),而是怎么关联。“反映”的意思是:这边现实,那边文学,文学是一面镜子,文学是现实的镜像。这太简单化了。简单化也就算了,还要当作真理强加于人,就简单粗暴了。首先,“反映论”没有充分思考文学的基本特点是虚构的、想象的、喻说的。如果想到了文学这些特点,文学怎么会是镜子的“反映”?

换一个比喻,纳博科夫的比喻:文学是个五彩的棱镜,喻说、修辞、虚构的棱镜;现实经过这样的棱镜过滤而变形,变得色彩斑驳。棱镜的比喻更恰当,因为修辞格的作用都是把字面的意思弯曲,背离字面,产生出另一层或几层的意思,那才是文学的意义。文学是现实的折射和变形,不是反映。此外,作家的感悟各有不同,怎么“反映”某个固定版本的现实。你说文学是镜子,要反映哪个现实?

文学是神秘的、精神的世界。一个人如果与精神和神秘的世界脱节,他的生存环境就缩小了,缩小到了只有现实。完全不读诗,不读小说,少了一道保护屏障,等于一头撞在现实的墙上,会被现实压跨。

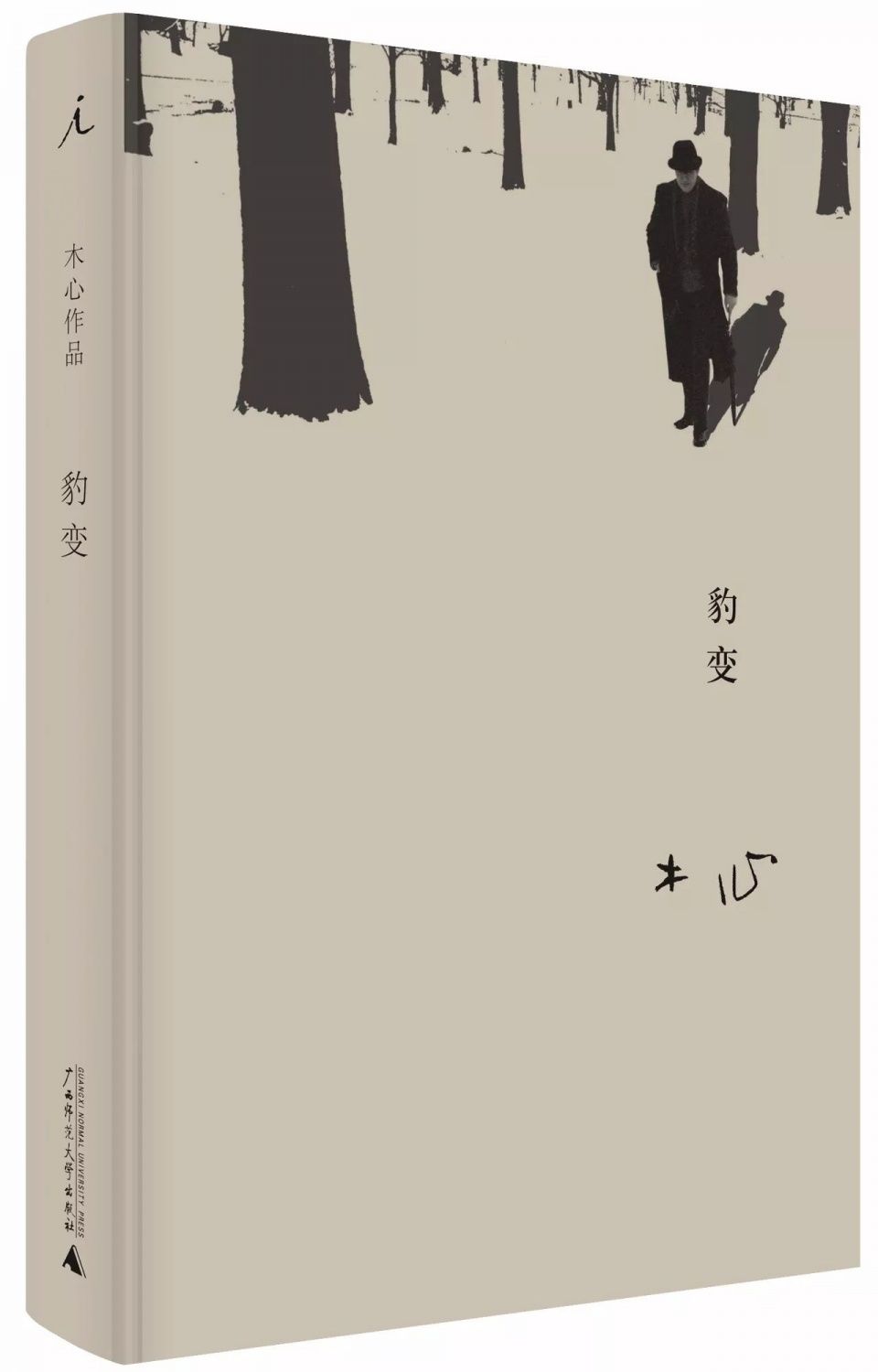

文以《豹变》

《豹变》这本书的十六篇都是发表过的旧作,现在这样排列组合是一本新作,是木心一本长篇小说。具体说,是西方现代文学中的“短篇循环体小说”(short story cycle),又称“复合体长篇小说”(composite novel)。当代中国文学中以这种形式写小说的,我不知道是否有人尝试过,我孤陋寡闻,请方家指教。

短篇循环体小说这种形式,若以海明威的《在我们的时代》为类比,是“碎片”复合而成,以分为合。木心的文体风格变化而多样,用复合体长篇小说,正好可容纳他不同的文体。《豹变》里有叙事小说、散文小说、诗小说、散步体的散文小说、元小说,还有几篇形式很先锋派,无法准确分类,例如作为序曲的首篇:《SOS》。在木心的写作里,诗、散文、小说是没有截然区分的。在西方现代文学传统中,具有这种文体特征的作家并不少见,如普鲁斯特、沃尔夫夫人、博尔赫斯、纳博科夫。

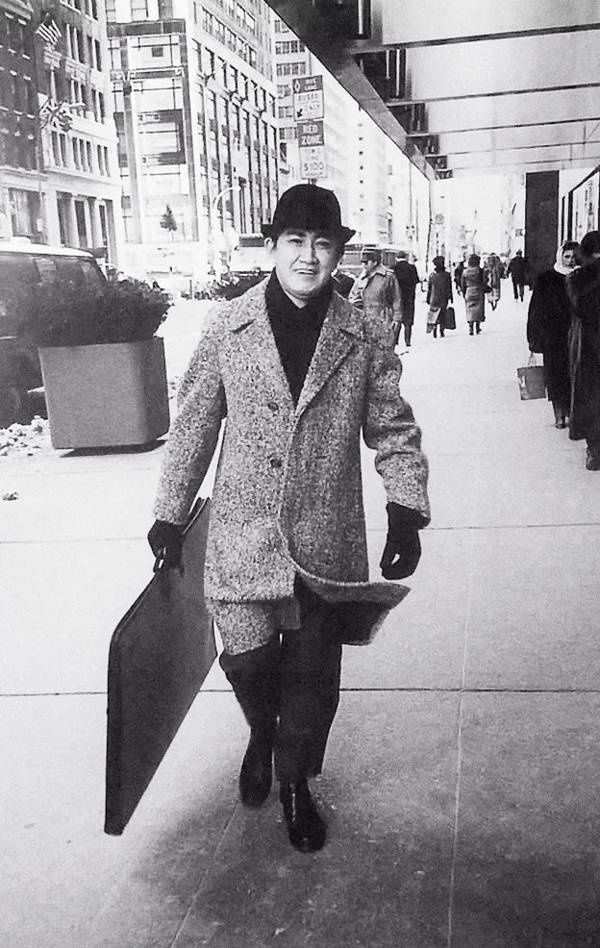

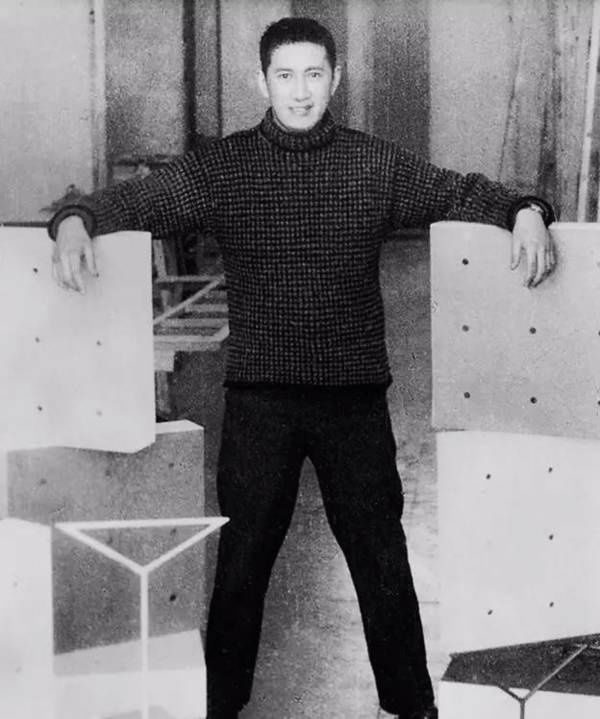

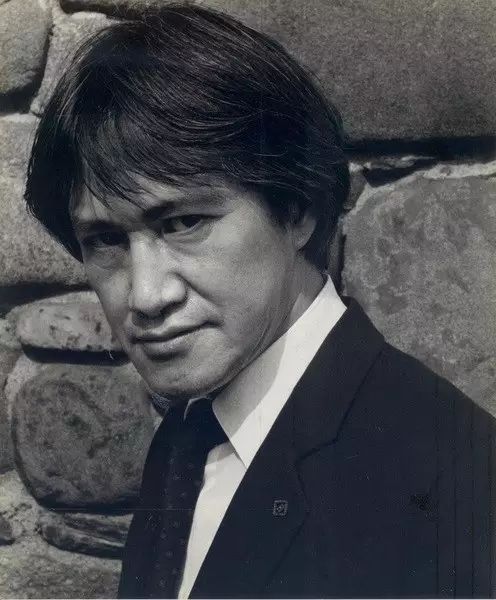

青年时期的木心

青年时期的木心要理解木心在中国文学史中的地位,不能只从中国文学的传统衡量,更要采用世界文学的视角。他是世界性的中国作家。换言之,不能只把他和其他当代中国作家比,更要把他与世界文学家相比。以前者的尺度,木心是“例外”;以后者的视角,木心是“常态”。常态为什么变成例外?或许是我们的尺度成了例外,脱离了常态。

《豹变》是新作的另一个原因,是它的整体性产生了新的意义。从形式看,这本小说有《SOS》作为序曲,有《温莎墓园日记》作为尾篇,暗示了整体的主题,中间的故事涵盖各个历史时期、成长阶段,是主题的展开。

从主题看,《豹变》的整体统一是一个中国艺术家从中国走向世界的精神成长史,a bildungsroman of a Chinese artist and his journey from China to the world.

《豹变》有木心个人经历的痕迹,但不是他的回忆录。不是。书中的“我”是艺术家,但不是木心本人。不是。为什么?

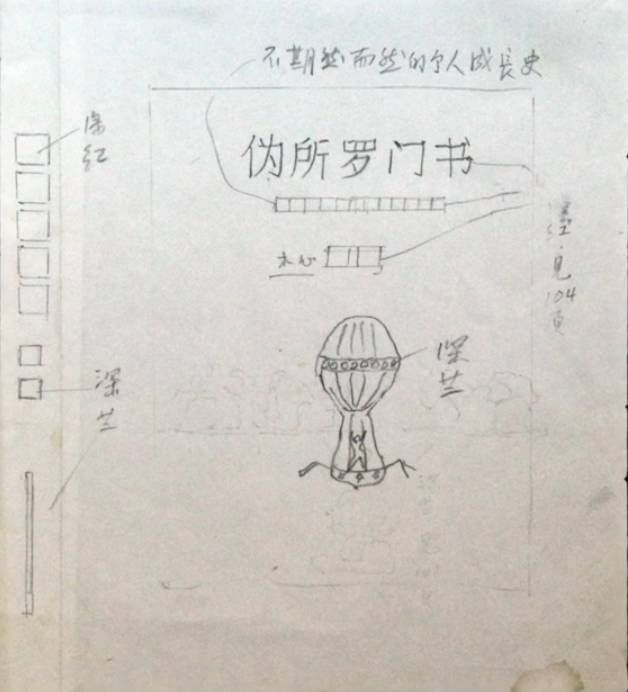

因为《豹变》是虚构的作品。木心在七十年代“文革”期间被关在防空洞里写的那本书,收入到书里的五段题为《地下室手记》,有事实的基础,但文字完全是想像的。艺术家的思绪以虚构为特征。木心先前计划要写《瓷国回忆录》,放弃了,因为是他发现了“他人原则”:写他人,他中有我,我中有他,知与爱的结合,可更贴切表达对生命的感悟。尾篇《温莎墓园日记》,这个他人原则升华,点明博爱是艺术家的成熟,也是艺术家批判现实的冷峻眼睛。木心诗集《伪所罗门书》的副标题是:“不期然而然的个人成长史”,也是这个思路,可以参详。

木心为《伪所罗门书》设计的封面

木心为《伪所罗门书》设计的封面以艺术家的成长为主题的写作,当代中国文学似乎不多。要强调的一点,是这个中国艺术家不是住在象牙塔里,而是在近代的风风雨雨中艰辛地走过来,历史感浓烈,感悟深刻。写“文革”的作品已经有很多,但是像木心这样写的还没有见过。他的文字是冷处理过的,不去写极为惨烈的事件,而是选择写日常人的日常生活细节,一层层揭示“文革”如何侵蚀了人的生存,其恶果如何渗入了我们的道德肌体。这种写法,与现实若即若离,呐喊化为耳语,戳痛的不仅是伤痕,还有人的良知,所以很是震撼。与“文革”时期相关的篇章包括:《芳芳NO.4》、《地下室手记》、《西邻子》、《一车十八人》、《同车人的啜泣》、《圆光》。

美国有几个评论家,不太了解那段中国历史的详情,也就不太看得懂《芳芳NO.4》,认为芳芳是个适应能力很强的坚强女子。殊不知,这篇的焦点在于芳芳当时一个“背叛”,其实是中国社会中相当普遍的 “平庸的恶” (banality of evil)。故事结尾时,“我”在伦敦的咖啡馆里对朋友说:“嘘--欧洲人对这些事是无知的。”耳语,却振聋发聩。

和世界题材相关的故事,十六篇中有七篇,仅七篇和九篇的比例这一点,也说明木心是个世界性的中国作家。这七篇也十分精美,寓意深远:《SOS》、《静静下午茶》、《魏玛早春》、《路工》、《林肯中心的鼓声》、《明天不散步了》、《温莎墓园日记》。

再重复一次:如果把《豹变》中的“我”当作木心,读者会非常困惑。比如,《静静下午茶》的“我”是年轻的外国女子。这是对读者的暗示。许多篇章里的“我”,其国籍、性别、职业、年龄无法确定,比如,《SOS》、《温莎墓园日记》等。这是有意而为之。

我的《代序》做了些翔实的介绍,供大家参考。不过,写完之后,自己不满意,意犹未尽,准备再写一篇关于《豹变》的阅读笔记。在国内看木心,他在许多层面是个例外。木心一生耕耘,身后还在出版,该出版的还有呢,这又是一个例外。陈丹青说木心具有“唯一性”,那么,童明就说说木心的“例外性”吧。

▲木心知道他自己的例外性,写过“那末玫瑰是个例外”,当作他的自嘲来读,也很有趣。这朵“野地玫瑰”,看上去“几乎蓬头垢面”,“采进屋里灯下郁丽而神秘”。灯下看,就是阅读咯。

在中国文学史上,木心暂时没有正式的位置。他太例外了,因其例外而独特而唯一。仔细思考,这些例外才是他的伟大之处。伟大的作家,最后要读者认可,其次才是写文学史的人。

谢谢大家。

(2017年8月5日讲演)

ߓ�

#永夜角声悲自语#

《豹变》(精装)

木心著童明编选

木心生前的“心愿之作”,

木心身后的“木心小说选”。

按木心生前的心愿,《豹变》依次收入十六个短篇--《SOS》、《童年随之而去》、《夏明珠》、《空房》、《芳芳No.4》、《地下室手记》、《西邻子》、《一车十八人》、《同车人的啜泣》、《静静下午茶》、《魏玛早春》、《圆光》、《路工》、《林肯中心的鼓声》、《明天不散步了》、《温莎墓园日记》。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。