带着爸妈去旅行 宣传

青海自古便是苦寒之地,新世纪以来,基本建设虽然一直在做,比照南部的四川省,最显见的差异--川内的山区已经普遍采用隧道工程来缩短直线通行距离,提高效率,相对而言,青海毕竟财力有限

青海自古便是苦寒之地,新世纪以来,基本建设虽然一直在做,比照南部的四川省,最显见的差异--川内的山区已经普遍采用隧道工程来缩短直线通行距离,提高效率,相对而言,青海毕竟财力有限,且还有更多民生工程需要花钱,所以,无论是硬件条件和设施的养护都还有欠缺的地方。

一路翻山越岭,从青海南下四川。山连着山,一路大拐。

等越过省界,公路从青海境内的混凝土路摇身一变成柏油路,道路两旁还参差种有两尺多高的小树苗,可能是温度及气候的关系,眼前的颜色总感觉比青海境内绿了不少也亮了不少。

川行,山连着山,山套着山,车子似乎永远在盘山公路上拐着,一直在翻山,再加上海拔也高,一路打盹,时不时耷拉着脑袋,有时猛然醒来,看到前方高高的经幡群,凡是有经幡群的地方,就到垭口了,自然有宝蓝色的路标竖立在道路一边,上面写有山的名字和海拔高度。

在迷迷糊糊中醒来,宝蓝色的路标一晃而过,端起相机使劲按快门,让留存的影像告诉我一路的奔波。

终于,在翻过连绵的群山之后,远处一大片高原坝子上,在公路的视线里不时点缀有一片片辽远的庙宇地带,道路中央的极远处,坐落着城市,城市中间有闪闪发亮的金顶,色达到了。

我们预定的宾馆叫色达世际大酒店。

色达世际大酒店316元携程去购买

色达世际大酒店316元携程去购买一座很新的宾馆,条件设施很优越。有不少人到了色达必去住五明佛学院那边的噶荣宾馆,那边条件很一般,而且还不一定住的到。我们只是普通的游客,没有机缘去参禅拜佛更不想去附庸,所以五明佛学院仅仅是参观,住还是在县城里。

直到现在,在脑海的一隅,我还清晰的记着车辆从青海一路南下到色达的在大地上奔走的大致路线,我知道我们将从哪里来,通向何处。在到达之前,我也粗略的做好计划:把色达的部分切分为几个片段,我们大致造访的几个地方,就像船夫在航行前必须要决定造访哪些海港,卸下多少负荷并装载多少货品,然后估算出航行所需时间,等待着季风从不为人知的角落开始吹起,扬起风帆。

但等到了的时候,我想,我无须向所有人表达这段佛国胜地旅行的完美和圆满,事实上,当一切事物相互交融,相互联结彼此明晓的时候,忽然间,风止了,自己停泊在一方万物凝滞之境。但只要在稍等便宜,在一片平静的水汽蒸腾的海域,终会有一股新的力量将我们的船再向远处推进。

城市很新,新的街道,新的房屋,连邓登曲登佛塔看上去也那么新,但其实也有一百年历史了。

城市很年轻,大街上很多年轻人,在传统劳务大省的四川,外出务工的季节,这点有点稀罕。

城市里有很多寺庙,在众多大兴土木的工程之中,寺庙占有大头。我们的旅馆房间窗户向外望去,就是一尊建造中的空行母。

五明佛学院在色达县附近的山沟沟里面,想想当然的修行者还是特地选择那么一处山沟沟的所在,作为修行的场所,时光荏苒机缘流转,现如今深山里的修行场变成如此热闹非凡,还真印证了轮回的理念。

快到佛学院的时候,注意到山坡上汉字和藏文的宣传语:同心共筑中国梦!(见下图山坡上的大字!)

社会车辆最多只能开到佛学院门口的停车场,再往里面,就必须坐当地的公交车进入。修行的觉壤觉姆一次三毛,俗家人一次两元。

还没有到黄金周,等候的人不算很多,但车辆也不多,等了至少有二十分钟。前面说了,佛学院这里只有噶荣宾馆的条件还算凑合,其他的小旅馆硬件设施可能比内地的大车店都不如,但身处高原,万一晚间有个意外实在不方便。所以我们都是空手而来准备兜一圈就走了,但周遭一圈,除我们之外,其余大多拖着行李箱,目测还多是九零后。

想来一心向佛的毕竟少数,大多反倒是抱着受点小苦回家炫耀的目的而来的吧。

车到了,排队处自有中年彪悍的觉姆在维持秩序,按序依次上车,父母们多被照顾了座位,我和太太把脚放在靠谱的角落,手抓紧栏杆,便把注意力集中投放在窗外。

色达五明佛学院位于噶荣沟,顾名思义这里就是一条山沟,巴士站在沟口,上了车,巴士就顺着半山腰的道路一直往里开,即便是跑山路,车开的飞快,可见司机一天当中也不知跑几个来回。

我身处在拥挤的车厢,照相机在包里,双手紧紧攥着车厢里的把手以保持身体的平衡,窗外是一片红色海洋,车厢里多是初次来此的一张张年轻又兴奋的脸,这尘世中的佛国净土,苦修者的圣地,现如今却如此这般的热闹,不知当初走遍重重的群山,才找到这处群山环抱中的山沟的法王晋美彭措是否预料到这么个结果。

色达佛学院全称是色达县喇荣寺五明佛学院,也简称为“色达五明佛学院”,色达两个字不能少,因为很多大寺庙都有五明佛学院:.“喇荣”二字含有一到此地便出家之意,此地叫“噶荣沟”也可见和佛有缘。早先宁玛派在十九世纪就在那里兴建过佛学院,1980年法王晋美彭措吉祥贤再创建了学院,当时仅有30余人,后来由班禅活佛(班禅大师在青海和四川活动范围很广)亲自授予了噶荣佛学院的称号并上报组织,由此开始了色达五明佛学院的传奇,至今已有三十余年,现如今共有三万多出家僧众。

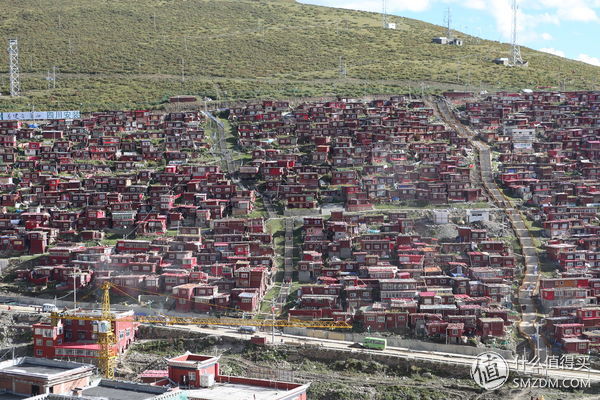

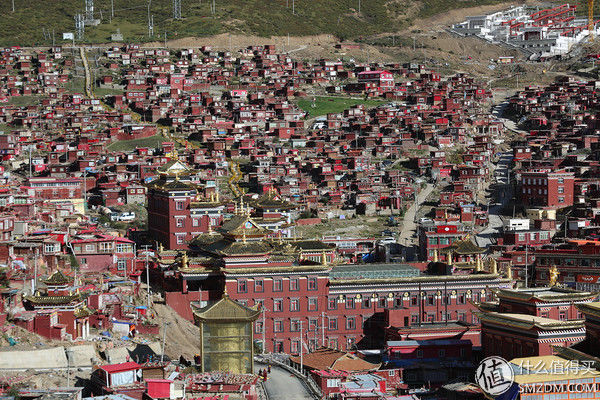

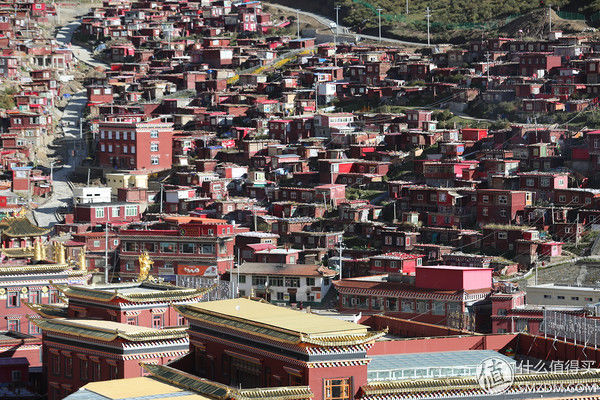

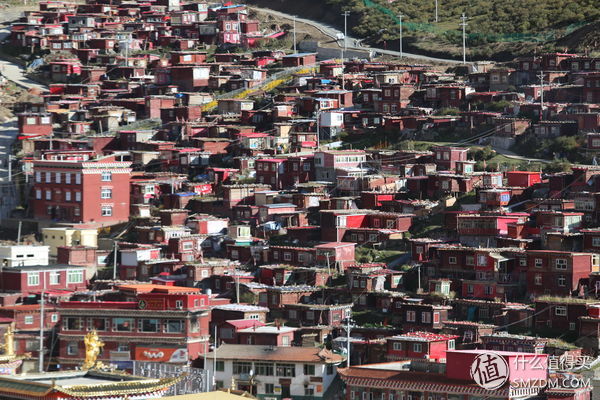

以佛学院的大经堂为中心,由密密麻麻搭满了四面的山坡不计其数的绛红色小木屋,构成了一眼望不到头的红色海洋,这些小木屋是僧侣的住所(出家男子称扎巴,出家女子称觉姆即女尊者),也构成了视觉上极具有冲击力的图像和画面,现如今,色达五明佛学院和位于白玉县的亚青寺(也成亚青乌金禅林)都是世界上位列前茅的最大型修行场所。亚青县还要在往西,我之前在做行程时很想把亚青也做进去,考虑到时间,况且爸妈们年岁已高,此次又是第一次上高原,能够带他们到色达观光已属不易,所以就把亚青和德格印经院一起留在以后。

转瞬之间,车子仍在山坡上疾驶,反正照相机没法拍,即便拿得出来在动荡的车厢里也只能胡乱抡,索性,就让眼球饱览那片红色的海洋。

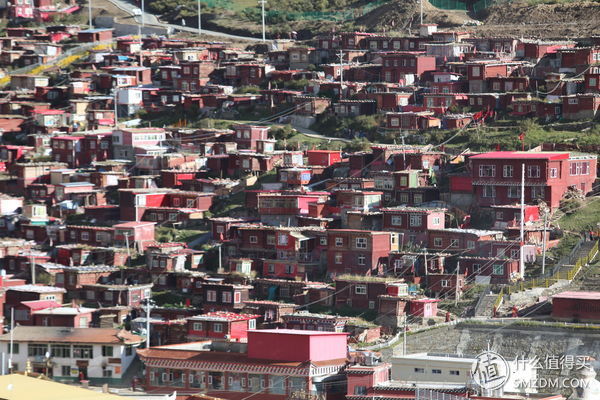

小红房子是从噶荣沟最深处渐次筑起的,巴士又是从沟外往里开,所以眼前的建筑物越在外围越发的整齐划一,沟口处山坡山已经开始建造钢筋混凝土浇筑的宿舍,当中一段是空白地区,再往里面才星星点点出现小红子,慢慢的过渡到星罗棋布和漫山遍野。小红房子的式样略有差异,据说扎巴和觉姆略有区别,山坡顶端一般都空着,另外,密度也没有到密不透风的地步,也许曾经有过,现如今为了防火安全和疏散安全,每年都会对漫山遍野的小红屋进行清理整顿,将部分位于防火通道或者疏散通道的房子拆了,被公布于网上会招惹不明事理的围观群众的唾骂,岂不知这才是对生命和礼佛者最大的尊重,一切的一切毕竟都还是肉身凡胎做的。

车辆最终停在沟底的一片平地,车辆停稳,打听好回程巴士停靠处(终点就是起点),问清楚回程的车辆时间,提着行李的年轻人赶着去嘎荣宾馆checkin,我们没有什么既定目标,跟着人流走。

前方是大兴土木的宾馆饭店,还有经堂,食堂和转经廊。走过这些,继续向高处走,高处总没有错。

中午,经堂没有开放,对着蓝天白云下耀眼夺目的大经堂拍了张闭门羹的照片,我们继续向前。

往上的路上,布满了大大小小的转经筒。

望着眼前高大的转经筒,岳父突然问我,这个转经筒是不是在我们旅馆房间里可以看到的那个转经筒,我看了一眼岳父,告诉他这里离旅馆已经有几十公里了,除非那个转经筒会飞,否则就不是。同时,我在想,是不是岳父有高反了。

此时,一路上拄着拐杖跟着我们大部队的我的妈妈,也突然有如神助,拄着拐着自顾自的在山路上走着,虽然速度也不快,但不知不觉中就走到了队伍的最前方,

也许,可能其他人都在拍照,所以她反而走得最快吧……

就这样,我们一路走到了山坡最高处的坛城。

站在最高处,眼前风光甚好。阳光照耀在山坡上的红房子,这里位于山沟深处,房屋都是围着大经堂而建,算是最初的道场,纯自发兴建,由于经过多次的拆违,现如今也能看到次序,房屋和房屋之间会留有十米左右的宽道,且还建有阶梯,方便上下交通。电线杆,电信基站也是分布的密密麻麻,苦修者也需要和外界保持联系,何况现在这里长年累月游客不断。就在我们拜访的时候,还有工作人员正在安装/维修设施。

坛城建在一处高地上,共有两层,两层都有转经廊,一天到晚总有信徒和礼佛者在这里转经、长跪,和藏区一样的风情。区别点在于这里是色达。

想象一下自己身处高空,眼前是很壮观的景象:群山环抱之间,四周是漫山遍野的小红房,一条道路直通山坡顶端,顶端是一个金光闪亮的坛城,坛城周围是绕行的信徒,一切的一切,有点须弥山的感觉。

如果还想象不出,那就看看篇首的那段视频吧。更加直观的感受。

坛城上有个小孩子,自来熟,看到太太就一把抱住她的大腿,太太只能把她抱起来,小孩有些古灵精怪,很好玩,和小孩子玩了好半天。

在坛城上放飞完无人机,拍好合影,我们就准备撤了。

下山的时候还有个笑话,走在半山腰那个大转经筒的地方,妈妈被一个大婶拦住了,大婶问我妈是不是信佛,原因是大婶到了这里产生严重高反,头疼,走不动,看到我妈拄着拐杖神气活现的走下来,便认为是佛祖保佑。

回到山下,高原的风在山谷中也停歇了,时间尚早,太阳还在高高挂起,天湛蓝湛蓝,阳光明媚非常,佛国世界除了弥漫着香和烟包括那种不可名状的气氛,一切都看似干干净净,仿佛宇宙之间一尘不染.

下午,经堂大门洞开,很多僧侣在里面辩经,但只能在门口张望,不能入内,在高原行走,脚步放慢,让不入内就不入内呗。

公交车站前也有个转经廊,走进去时有信徒在那里擦拭转经筒。

廊内还有一个告示,看来这里管理严格,应该是为了防止火灾。

等车的时候,经堂下课了,一众僧侣纷纷鱼贯而出,到小卖部去买吃食的不少,后来在车上,看到在空地上玩球的也大有人在。

一切,就像一个大学城,只不过这里的学习内容比较特殊,地点比较特殊而已。

走马观花结束,巴士载着我们向外走,我和太太坐在靠前的位子,离我们不远站着几位中年人,言语中是专程开车过来的,其中一个男子耷拉着脑袋,时不时抬起头硬撑着和同伴搭话,原来是被高反折腾的。让我想起刚才碰到的那个大婶,这才意识到此次川行,老天帮忙,老人和我们都顺利平安的度过了高原高反的大考。

到了门口停车场,特地让小胡开到靠近山坡标语的地方,再浏览一下:同心共筑中国梦!

后一天从色达去炉霍道孚。

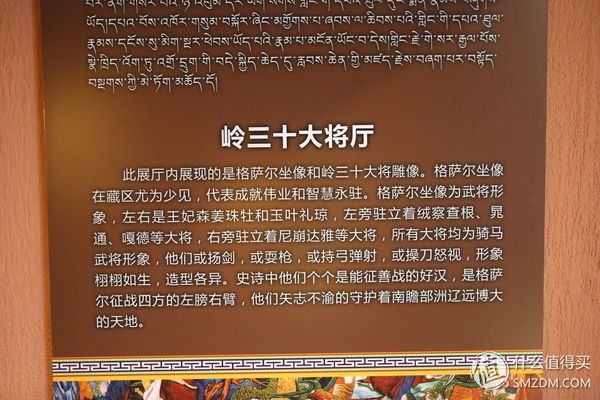

早上九点准时出发,路过东面的格萨尔纪念馆,门票20一位,和看门大叔好说歹说,还价一番打了个八折。

格萨尔纪念馆的分布是二楼按照格萨尔王的传说,生平事迹,岭三十大将(想起云台二十八将,传说和传奇都喜欢凑数字,古今中外莫不如此),三四楼就是色达地区的藏文化博物馆,各种传统文化,民间工艺,唐卡,石雕,藏戏面具,牛羊毛的编织工艺等等。

粗粗浏览一番,一会儿就看完了。

整个展览馆就我们一家人在看着,有包场的感觉。

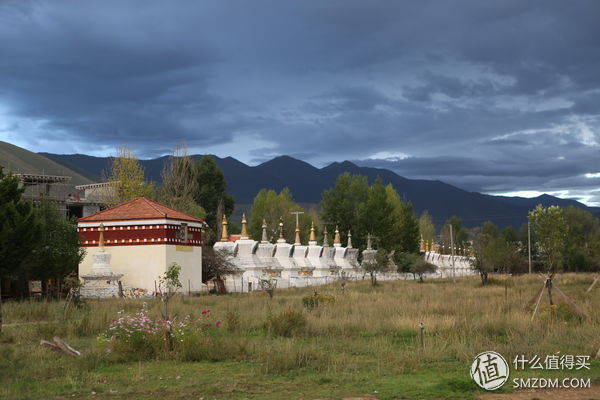

继续南下,穿过色达县城最东边的邓登曲登佛塔。邓登曲登佛塔高52米,共9层,非常巍峨,是川内最高的藏传佛教宝塔,近年来修复后也是让上一代的班禅大师来此主持过仪式。

去炉霍的路上,藏民民居的风格又为之一变,多用砖块砌成整齐一致的风格,上下通宽。

路途中的山谷里新修了一个休息站,跳下车动动腿脚,宽敞的广场,隔着中间的山谷对面山岭上的藏式民族也是让人感慨新农村的建设。

赶路途中还碰到几次赶场的。

牧民趁现在天气尚好,将牦牛从一处搬往另一处,公路平坦且直行,自然是最佳通道,藏区和牧区多可看到。

在地图中炉霍和色达的距离比色达到班玛还要长,由于道路通畅,下午一两点就到了,路边找了一个东北饺子王解决了午餐。

吃完准备去炉火的寿灵寺,寿灵寺在半山腰,让小胡找了半天入口但不得要领,眼见着下雨了,放弃了寿灵寺赶着去下一站道孚。

还好选择了赶路,从炉霍到道孚的一路上,大雨倾盆,就像发洪水一般。川内的道路都维护的很好,虽然雨很大,道路上没有积水,有惊无险,一路畅通到达了道孚县。

道孚县有两个出名:灵雀寺和道孚民居。

灵雀寺也在半山腰,下午四点到达。

山门不大,车停在门口的大院里,我们下来向金殿走去,金殿内不能拍照。

金殿内有和尚在供奉佛前的酥油灯,我向他打听灵雀寺著名的酥油花,和尚操着不甚流利的汉语告诉我,我们来的现在时间不对。藏历正月十五这天,灵雀寺广场会搭起高大的彩棚,陈列大型的酥油群雕和酥油花,从正月到十月,六个月之久,大部分的酥油雕塑都化掉了。

到了旅馆,入住道孚万森岭卡酒店。

道孚万森岭卡酒店298元携程去购买

道孚万森岭卡酒店298元携程去购买酒店就在道孚县主街上,对面是个小学,入住的时候快到了下午放学的时候,学校门前也是站满了人,都是过来接送小孩的藏族家长,和汉族家长别无二致。

到旅馆休息了一会儿,出门看民居,附近还有一座尊胜白塔,考虑到邓登曲登佛塔过门不入,这次的白塔要去看看。

道孚的传统民居大规模分布在离县城(鲜水镇)几公里的格西乡,我们没时间去那里,其实主路两边也鳞次栉比分布藏式民居,由于鲜水镇依着山,因此民居从街道一边向着低缓的山坡上蔓延而上。

民居外表主要由棕红两色构成,各家多有院子,木结构处多用棕色颜料染涂,其间配以红、蓝图案,和院子里的花卉交织在一起,大方而又典雅。

往东南方向走就是尊胜白塔,一开始还走错了路,此时开始下雨,雨粒不大,尚可忍受。加快速度,不一会儿就到了。

白塔高53米,十三层密檀飞檐的空心塔,是康区最大的佛塔之一,也是按照第十世班禅大师的意愿建造的。班禅大师亲笔题名为“朗杰曲登”。

山雨飘来的背景下,白塔真是高大雄伟,不怒自威,宝相庄严。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。