美国旅行 带书

人生最幸福的时光,也许就是在旅行的路上吧。在慢慢悠悠的旅行中走过许多的路,看很多的风景。抱着一切随缘的心态去旅行,在旅途中随性地读一本书。也许“佛系”旅行的真谛就是在

人生最幸福的时光,也许就是在旅行的路上吧。在慢慢悠悠的旅行中走过许多的路,看很多的风景。抱着一切随缘的心态去旅行,在旅途中随性地读一本书。也许“佛系”旅行的真谛就是在旅途中读一本符合你当时心境的书。这12本书,送给爱旅行的你。

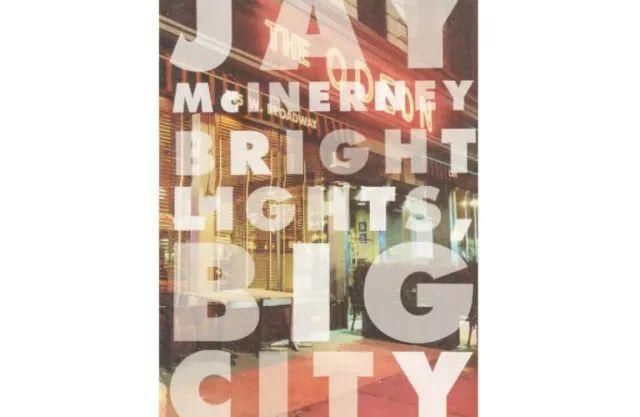

纽约:杰·麦克伦尼《灯红酒绿》

《灯红酒绿》中描写了一位来自曼哈顿的年轻作家,每天晚上从编辑部下班出来,都会游走在夜店、时装秀和阁楼聚会之间,这样做都是为了掩饰他的抑郁症、孤独和严重的错失恐惧症。这本书于1984年出版,是一本关于现代都市生活节奏的畅销书。明亮的灯光、闪烁的霓虹灯,哪里才是心的归宿,用热闹的场景极力掩饰自己内心的落寞和孤寂,可能是很多现代都市人的通病。这本书,也因此很适合在纽约这座繁忙的大城市阅读。

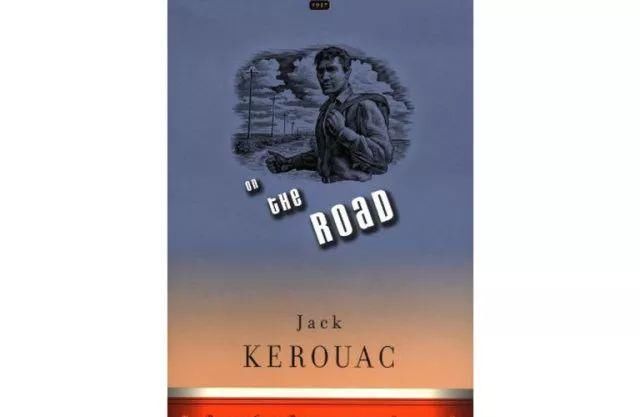

美国公路旅行:杰克·凯鲁亚克《在路上》

《在路上》的主人公萨尔为了追求个性,与迪安、玛丽卢等几个年轻男女沿途搭车或开车,几次横越美国大陆,最终到了墨西哥,一路上他们狂喝滥饮,高谈东方禅宗,走累了就挡道拦车,夜宿村落,从纽约游荡到旧金山,最后作鸟兽散。书中一方面广泛涉及了美国社会及文化习俗,另一方面,又展现了美国辽阔大地上的山川、平原、沙漠、城镇……今年9月庆祝了《在路上》90周年,这本书代表了“垮掉的一代”的人的心声,是自由和雄心的典范。

澳大利亚:比尔·布莱森《太阳烧焦的乡村》

《太阳烧焦的乡村》是比尔·布莱森《林中漫步》之后的又一本畅销书。作为记者和幽默作家的比尔·布赖森曾经三次穿越澳大利亚,在墨尔本、澳大利亚内陆和黄金海岸之间来回穿梭。书中除了描写了澳大利亚的历史和地理,还有很多比尔·布赖森在探险中遇到的趣闻轶事。而澳大利亚,正如比尔·布赖森在《太阳烧焦的乡村》中所热情洋溢地歌颂的那样,拥有这个星球上最狂的、最野的、最凶的的动物,还有友善的当地人以及独特美丽的风景。

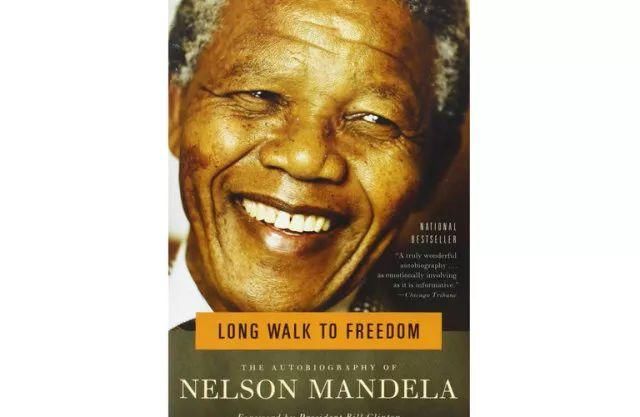

南非:纳尔逊·曼德拉《曼德拉:艰难地走向自由》

纳尔逊·曼德拉是享誉全球的诺贝尔和平奖得主。为了推翻南非白人种族主义统治,他带领南非人民进行了长达50年艰苦卓绝的斗争,铁窗面壁28年,最终,从阶下囚一跃成为南非第一任黑人总统,为南非开创了一个焕然一新的局面。本书为曼德拉生前亲笔授权,内容主要是曼德拉在重大历史关头撰写的著名文章、经典演讲以及出席几次重要审判时的全程记录,生动鲜活地诠释了曼德拉身为非洲人民争取平等自由斗争先驱的魅力以及其无穷的人格典范。你不可能像曼德拉一样,但是了解曼德拉,你就会了解南非。

阿拉斯加州:杰克·伦敦《荒野的呼唤》

《荒野的呼唤》讲述了一只生活在美国南部加州经过文明教化的狗巴克,被卖到美国北部寒冷偏远、盛产黄金的阿拉斯加,成了一只拉雪橇的狗的故事。该作以一只狗的经历表现文明世界的狗在人的逼迫下回到从文明回到野蛮,写的是狗,却也反映人的世界。该作延续了杰克·伦敦小说的“生存”主题:生命总是在不断挣扎求存的过程中获得意义与力量。这也因此让人们在阿拉斯加读这本书,变得更有意义。

拉丁美洲:埃内斯托·切·格瓦拉《摩托车日记:拉丁美洲游记》

1952年,23岁的医科学生埃内斯托·格瓦拉和他的朋友骑着摩托车,开始了长达9个月,3000英里的旅程。这本日记除了描写了他对拉丁美洲复杂历史的反思之外,还记录了他的冒险历程。这次旅行也为这位未来的马克思主义者将参与到古巴革命中做了良好的铺垫。《摩托日记:拉丁美洲游记》是献给那样一些人的,对他们来说,青春不只是岁月的一轮,也蕴涵了诚挚的心灵与崇高的精神。

巴塞罗那:卡洛斯·鲁依斯·萨丰《风之影》

书是镜子,人们可以在书里看到自己的内心。《风之影》是历史上最畅销的西班牙语小说之一,这是一部融合了惊悚、推理、历史、纯爱与存在主义的动人故事。二次世界大战后的巴塞罗那,达涅尔十一岁生日那天,父亲带他前往“遗忘书之墓”,这是一座专门收罗为世人所遗忘的各种书籍的图书馆。在父亲的怂恿之下,达涅尔挑了一本胡利安·卡拉斯的小说《风之影》,并且深深为之着迷。于是他开始寻找同一作者的其他作品,却惊讶地发现一名自称“谷柏”的畸形男人,正四处寻找卡拉斯的所有著作,并欲将之焚毁殆尽。而达涅尔手中的这本《风之影》很可能是最后一本。原本一场单纯的文学寻根之旅,却意外开启了通往巴塞罗那阴暗过去的恐怖冒险之门。当神秘作者胡利安的轮廓一点一滴浮现时,达涅尔的人生却也逐渐和他产生重叠,若不及早找出真相,他身边的至亲至爱,都会沦为谋杀、魔法与疯狂的牺牲品。

巴黎:海明威《流动的盛宴》

“假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴”,海明威经典小说集《流动的盛宴》里的这句话已经成为巴黎的“文化名片”,被广为传诵。在《流动的盛宴》里,美国小说家欧内斯特·海明威,以20世纪20年代的巴黎为背景,讲述了作家本人作为《多伦多星报周刊》驻欧记者,撰写关于日内瓦与洛桑国际会议的报道以及希土战争的电讯,1924至1937年又以赫斯特报系的驻欧记者的身份常驻巴黎。在此期间,他本着自身那“人生至贵,不懈坚持;我尽心力,无愧于死”的信条,锲而不舍地刻苦读书和写作,讲述自己如何不断练笔,逐步成长为一位作家的历程,回忆他与当时在巴黎的一系列传奇人物的交往。

瑞典:斯蒂格·拉赫松《"千禧年"系列:斯蒂格和我》

也许是因为瑞典是一个与世隔绝的岛屿的地理环境,以及这里有着无边无尽黑暗的冬天,犯罪小说是该国最大的流派之一。斯蒂格·拉赫松的千年系列小说以《龙纹身的女孩》开篇。《龙纹身》是一部心理惊悚片,讲述的是记者米克尔·布洛姆奎斯特和朋克电脑黑客莉斯贝·萨兰德为解决一个与权势家族有关的残忍谋杀悬案所做的努力。故事发生在索德马尔姆,斯德哥尔摩的波西米亚社区,已故作家本人也住在这里。

爱尔兰:詹姆斯·乔伊斯《都柏林人》

从爱尔兰著名作家詹姆斯·乔伊斯的短篇小说集中,你可以看到20世纪都柏林的一段生动的故事。他的散文巧妙地捕捉了当地人的口音和性格特点,同时通过儿童和成人的视角来探讨国家的主题。

孟买: 苏克图·梅赫塔《最大的城市》

《最大的城市》是一本描写印度“超级都市”孟买的厚厚的书,它的故事情节来自于美国本土电影和小说家苏克图·梅赫塔的亲身经历。在创作期间,梅赫塔回到他的家乡孟买,用两年的时间,研究了孟买富裕的地区、人口稠密的地区以及犯罪频繁的角落,他与警察、黑帮、宝莱坞明星以及沿路的诗人交朋友。

日本:阿瑟·高顿《艺伎回忆录》

《艺伎回忆录》是一本现实主义题材的书。在真实的采访中,它为人们讲述了一个日本农村女孩转变为最成功的艺妓的故事,这是一个横跨日本20年历史的悲剧爱情故事。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。