如何行万里路 去哪旅行

司马迁年轻时的“见识游”本文作者 倪方六现在正是暑假,不少学子又有时间出去旅游啦。怎么游?这里面可有学问的。古代学子的做法值得学,他们会告诉你应该去哪!在古代中国,学子

司马迁年轻时的“见识游”

本文作者 倪方六

现在正是暑假,不少学子又有时间出去旅游啦。怎么游?这里面可有学问的。古代学子的做法值得学,他们会告诉你应该去哪!

在古代中国,学子是最喜欢旅游一族,所谓“读万卷书,行万里路”,就是这意思。学子旅游的目的性非常明确,纯是“长见识”,这种旅游行为可归结为“学术游”,也可称“见识游”。

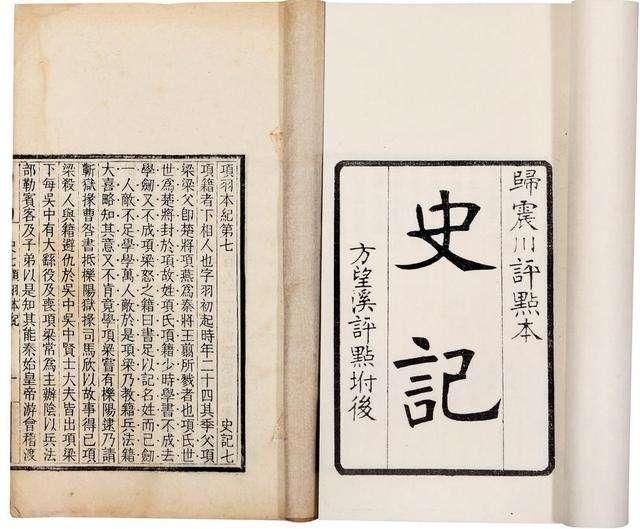

古代中国“见识游”最有名的,当推二十四史中的“第一史”、《史记》的作者司马迁。如果不是游历天下,司马迁是写不出如此重要史书的,那些人物事迹可不是全从书上看来的。

司马迁生于公元前145年,阳夏(今陕西韩城)人。在20岁时,根据父亲司马谈的意思,放下手中的古文经传,开始一场“万里行”,此即其在《史记·自序》中所说的,“二十而南游江淮,上会稽,探禹穴……”

司马迁游历路线图大致这样--

从都城长安出发,出武关(今陕西商县境内),经河南南阳,在南郡(今湖北江陵)渡长江,到达当时长沙国的汨罗江,凭吊诗人屈原后,溯湘江而上,考察了传说中舜帝南巡时死葬的九嶷山。

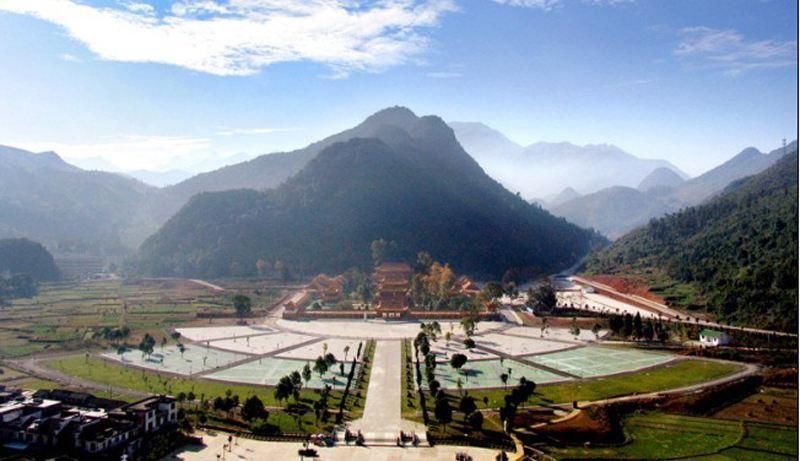

司马迁为什么要去九嶷山?就是为了考察舜帝史迹。至今这里都有“舜帝陵”、“舜庙”(见下图)。九嶷山位于今湖南省宁远县,据《九疑山志》记载,最早的舜庙建于夏朝,地点在大阳溪,白鹤观前。第二座舜庙建于秦代。这些记载被现代考古所证实,2000年便发现了秦代舜庙遗址。现在游人看到的舜帝庙,是明朝洪武四年(公元1371年)迁建的。

《史记·五帝本纪》所记:“践帝位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野。葬于江南九疑,是为零陵。”就是司马迁这么考察来的。

之后,司马迁东行。再渡江北上,到达苏北的淮阴,访问了汉朝开国功臣韩信的故里和封侯之地。

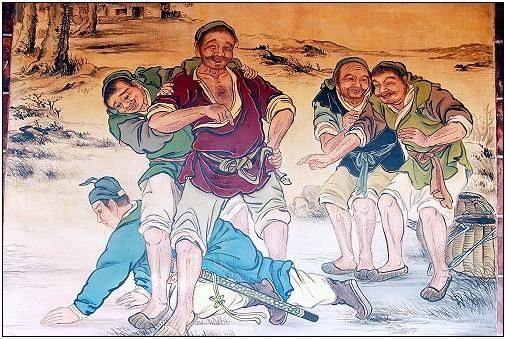

淮阴这个地方,在秦汉时其实并非什么重镇,司马迁来到这里,是因为这里出了一个要人--西汉开国功臣之一,与彭越、英布并称“汉初三大名将”的韩信。在这里,司马迁还了解到了韩信两件非常励志的“胯下之辱”故事,这是《史记·淮阴侯列传》所记载的--

“淮阴屠中少年有侮信者,曰:“若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。”众辱之曰:“信能死,刺我;不能死,出我袴下。”于是信孰视之,俛出袴下,蒲伏。一市人皆笑信,以为怯。”

韩信在淮阴当地还是一个孝子和知恩图报之人,“回馈漂母”的故事至今流传,我在几年曾专程考察了漂母墓。韩信发迹,到楚国后,曾专门召见当年给他饭吃的漂母,赏赐她千金。

最能体现韩信人品的,是对待当年让他受“胯下之辱”者态度。韩信见到当年侮辱自己那位少年时,不仅未生气,还封他为中尉,并且告诉诸将说:“这是位壮士,当他侮辱我时,我难道不能杀了他吗?杀了他也不会扬名,所以就忍了下来,这才有了今天的成就。”

这些,全写进了《史记》里。

离开韩信故里,再过淮河,抵达山东曲阜,拜谒孔庙、孔墓……项羽、刘邦这些名人故居,司马迁全都去过。最后到大梁(今河南开封),从这里直接返回长安。

司马迁(见上图)的旅途漫漫,历时数年,成了古代中国“学术游”的典范。此后,“慨然欲遍历九州,览其山川形势,访遗佚,博采轶事,以广闻见,而质证其所学”,成了古代中国人的传统。

在“慨然欲遍历九州”信念下,古代中国人只要有条件,无不游历天下,因此出现了很多了不起的旅行家。

如北朝人郦道元,足迹遍布中国境内的大江大河,写出了著名的《水经注》,也成就了他“地理学家”的美名。

再如与郦道元齐名的,明代人徐霞客,其志在四方,不避风雨虎狼,遍访名山大川,写出了著名的《徐霞客游记》。

一直到民国,“读万卷书,行万里路”都是中国学子和文人毕生所追求的。我想,现代的学子更有条件“读万卷书,行万里路”的。乘着暑假,去远方寻梦吧,也看看“我的国”那片大好河山!

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。