清华北大旅行记

2017年4月16日,北京市教委召开发布会,公布了2017年义务教育阶段入学工作意见。其中对「高价学区房」、「教育协调」等方面都有明显的政策约束。4月26日下午到4月27日,北京市海

2017年4月16日,北京市教委召开发布会,公布了2017年义务教育阶段入学工作意见。其中对「高价学区房」、「教育协调」等方面都有明显的政策约束。

4月26日下午到4月27日,北京市海淀区、朝阳区、丰台区、顺义区、东城区陆续公布了今年义务教育阶段升学政策。综合五个区的政策来看:多校划片渐成趋势,单纯依靠购买「学区房」定点入学的方式将被改变。

说起学区房,北京的孩子家长心里的痛,用「天价」二字形容一点都不为过。北京的一些学区房动辄十几万、二十几万每平的单价,更有高达三十万每平以上的天价,堪称房地产界的奇观。

然而上了重点学校又怎样,近几年,海淀区有些重点小学校园里,凌霸事件时有发生。上重点学校能保证你的孩子成为最好的人吗?

如果北大清华毕业的人都买不起学区房,那么学区房的价值在哪里呢?

其实最好的学区房,既不贵,也是别人抢不了的。当家长们煞费苦心地为孩子购买学区房的时候,我们想告诉家长的是:最好的学区房就是你家的书房。

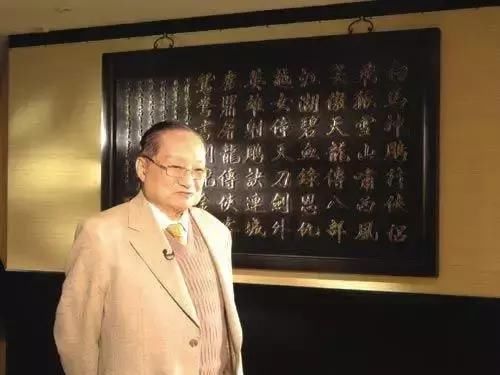

下面这位名人大家都很熟悉,不少人读过他写的书,还看过由其书改编的电视剧。

他就是金庸,金庸小时候,家在海宁县的袁花镇上。他读的小学,是袁花镇小学。用今天的话说,就相当于现在的乡镇中心小学。今天,这所小学很美,办得也很棒。但在当时......家长们多半是看不上的。

金庸读中学时,一波三折,当时遇到抗战爆发,读一阵就换一个地方,好像打游击。他早先读的联合中学,是七所流亡学校合并成的。金庸闲不住,忍不住要搞些事情,写东西讽刺训导主任,结果可想而知——出(开)名(除)。

于是只好转到衢州中学。没学几年,日军打下了金华,逼近衢州,学校只得停课,给大家发流亡学生证明,就地散伙,各找各妈。17岁的金庸就怀揣着这样一份流亡学生证,上面盖着“衢州中学”的公章,背着衣服、干粮和随身的书籍,到重庆继续求学。

用今天的话说,金庸,真是输在了起跑线上。但是,别着急。金庸家是没有学区房,但有三间书房!三间!今天,你家有几间书房?

金庸的书房里有很多线装书。据他弟弟回忆,这里面有《荒江女侠》、《封神演义》、《儿女英雄传》、《明史》、《水浒》……

不止是旧书,金庸家还到处是新文艺作品。他的父亲和哥哥有邹韬奋的《萍踪寄语》、《萍踪忆语》等世界各地的旅行记,天南地北,无所不包。这些都成了小金庸的读物。

金庸的父亲给他送礼物,动不动就送书。10岁那年的圣诞节,父亲送给小金庸一本狄更斯的《圣诞颂歌》。这本书对金庸的影响,怎么说都不过分。他说这是「一个伟大温暖的心灵所写的一本伟大的书」。很多年后,每到圣诞节,金庸都还要翻出这本书来,读上几段,怀念父亲。

金庸的母亲徐禄,也就是徐志摩的姑姑,后来《书剑恩仇录》里陈家洛的母亲徐潮生的原型。

她读过私塾,喜欢诗文,平时手不释卷。徐禄的书法很好,会写一笔漂亮的小楷。金庸回忆说,小时候母亲和姊妹、姑嫂们喜欢读《红楼梦》,大家经常比赛背诵《红楼梦》的回目词,赢了的就得一颗糖。

金庸从小到大,一路学霸。他数理化都很优秀,英文、国文更是出类拔萃。后来《衢州日报》有记者去查旧档案,发现金庸的公民、体育、国文等全部15门功课,全班第一。同学们的平均都是六七十分,金庸平均成绩82.9分。

从衢中离开后,金庸来到重庆,考上了国立政治大学外交系。后来《大公报》在全国招两个译电员,三千多人报名,录取比例1500:1。23岁的金庸一路过关斩将,成功被录取,不久被报社派去香港。后来的故事我们就都知道了。这就是一个「乡镇中心小学」出来的孩子的故事。

金庸的长辈们,从祖父母到父母,留给他的不是一个显赫的求学履历,送他到这个名校那个名校。他们馈赠给小金庸的,是从小到大无数的书。小金庸玩的是书,家里到处是书,过节的礼物也是书,父亲母亲也带头看书。他到底是输在了起跑线上,还是赢在了起跑线上?

这样的孩子,你觉得会差到哪里?金庸上学的时代,和今天隔了大半个世纪,很多情况都不一样,但道理还是差不多的。

今天,看那些死贵死贵的学区房,家长说白了就是想让小孩成才,怕输在“起跑线”上。其实,实在买不了学区很好的房子,那又怎么样,又有什么可怕,只要你们自己爱学习,喜欢读书,把头带好了,小孩子不会输到哪里去。

乌克兰有个教育家马卡连柯,说过这样一句话:「不要以为只有你们在教训孩子、命令孩子的时候才是教育,你们在生活的每时每刻,甚至你们不在场的时候,也是在教育」

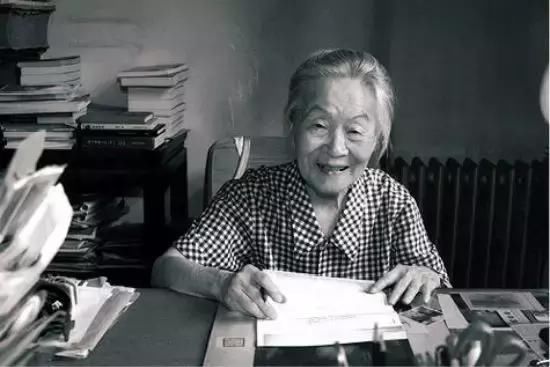

我国著名作家、翻译家杨绛先生一生以读书为乐,在她小时候,有一次父亲问她:「阿季(杨绛小名),三天不让你看书,你怎么样?」她说:「不好过」。「一星期不让你看呢?」她说:「一星期都白活了」。小小年纪便嗜书如命。

杨绛小时候没有学区房,在那个动荡的年代里,能上学都很奢侈。好在杨绛的父亲具有开明的教育思想,引导她每日读书,而且自己以身作则很爱读书,尤其是读诗,常一字一字推敲各时代的韵书。杨绛曾笑父亲:「爸爸一个字,一个字的读书」。

家庭文化的熏陶,父亲的言传身教,让杨绛耳濡目染,养成了爱读书的习惯。从爱读书到爱写书,杨绛在文学和翻译的道路上都堪称一代大师。她的伴侣钱钟书先生也同样爱读书,可以说二人因书结缘。在这种家庭氛围的影响下,他们的女儿也成了北京师范大学的教授。

书香早已沁入杨绛先生的骨髓,她的性格也如其文字,低调不失幽默,机智中蕴含俏皮,如一杯清茶,芳香沁人。从她身上才真正看到了什么是「志于道,据于德,依于仁,游于艺」的大智慧。

作为学贯中西的大师,杨绛先生以书为友。将这份恬淡的气质传给孩子,比给予他家财万贯更为重要,因为能让一个人富有的永远是内心的强大。

很多人会说,时代不一样,怎能同日而语?但任何年代读书对一个人的成长都至关重要。你很难想象一个从不读书的家长能让孩子博览群书、嗜书如命。也很难想象一个不读书的人能文思泉涌、出口成章。

教育的关键不在你为孩子投资了多少钱,是否买了学区房,教育更重要的是育心,以读书养心,培养孩子的心志和才情。学习圣人育子之道,秉持圣人育子之方。

所以完全没有必要为学区不学区纠结,给孩子一个最棒的书房,就是最好的负责任,并且可以受用终生。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。