建筑师 旅行

小城君说:他是别人口中的“网红建筑师”,因为《梦想改造家》这档电视节目意外地走红了,他是北漂的日本建筑师--青山周平。从大三开始,他开始独自旅行。这样的经历给予了他对万

小城君说:

他是别人口中的“网红建筑师”,因为《梦想改造家》这档电视节目意外地走红了,他是北漂的日本建筑师--青山周平。

从大三开始,他开始独自旅行。这样的经历给予了他对万事外物都能包容、理解的心态,他挂在最边最多的一句话是“差不多”;他说他在日本是属于非主流的那一类人,因为很少有人像他这样漂流在外。

而现在已经是他漂在北京的第12年,但他也享受这种“居无定所”,因为这种不稳定的状态常常能给他灵感。

他说,他还会这样一直漂着,直到最后。

ߎ� 青山周平:就这么漂着吧,还行

“我成绩还算比较好,

不是一直好。

高中时主要是踢足球,

不是很厉害,

怎么说呢,还好吧。

不是被忽略的小孩,也不是特别受欢迎的,还好。”

这是一段典型的青山周平式的谈话,不肯定不否定不斩钉截铁,有一种惊人的平淡。

长相好看,待人温柔,工作时专注,说话带一点略奇怪的口音,青山周平就像是那种让人忍不住要揉脑袋的小奶狗。

《梦想改造家》重新设计了L型的家之后,他成了建筑界的小栗旬,以及粉丝口中的“青山小天使”。

一路顺利升到建筑专业的“还好”男孩,不出意外,毕业后有条显见的道路摆在眼前:进入东京一家事务所,干到退休。

但他活成了日本社会的非主流:十几年后,人在北京,因为一档真人秀节目走红,自己开工作室。

青山周平笃定地判定,自己和父亲都是日本的非主流。

跟男主外女主内的其他日本家庭不同,青山周平的小时候,是妈妈出外工作,爸爸长久的坐在家里桌子前画图。

“他是个失败的建筑师,”青山周平脱口而出又立马修正,“应该说不是特别成功,一个人接很小很小的项目,不怎么赚钱。”

“是父亲的书架影响了我。”他拒绝承认是因为父亲才选择建筑师职业。

第一次叛逆发生在20岁,大三时他突然休学旅行,搭最便宜的公交,住乱哄哄的青旅,花一整年横穿欧亚大陆。

他那时的心情,跟日本明治时期的年轻诗人石川啄木差不多:

无缘无故的觉得寂寞了

就出去走走;我成了这么个人

至今已是三个月了。

走过西藏的村庄、土耳其的小车站,年轻的青山跑到印度恒河边,左手边的当地人裸上身套条裤衩在刷牙,几米外的水上漂浮着一个小男孩,就在能认出脸廓和即将泡涨之间。

从那之后,他的整个人生都在移动中,从老家广岛到大阪、东京,欧洲的巴黎、比利时,回到东京,然后又到北京。

为了论证这种移动多么合情合理,青山周平一脸严肃地拿出了整个人类史举例:

七百万年前我们就跟大猩猩区分开了,而真正定居的时间只有短短一万年。人就是得移动着的。

在那年旅行的路上,他找到了一种逻辑:环境是这样的,所以人们选择了这样的生活,也让建筑变成了相应的样子。

而建筑跟时代的密切关系,青山周平却是在一个尴尬的夹缝里体会到的。

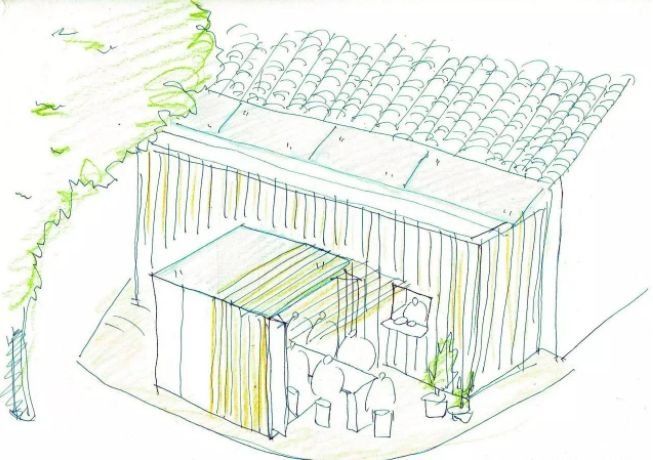

青山周平手绘稿

在学校里,他们学习上一代建筑师的思维:做大规模的建筑,做有力量的东西。比如获得普利兹克奖的日本建筑师丹下健三,建造了1964年东京奥运会的主场馆。

那是属于建筑师的野心。

毕业那年,青山们面临的状况很尴尬。没有大块空地可以造大东西了,而下一批的建筑系学生已经开始学习如何在小空间里用“软件”做文章。

他在《梦想改造家》里把小空间用到了极致

他是日本最后一代有野心的建筑师。

2005年毕业后进入SAKO建筑公社,青山周平带着他的野心到了中国。那时的北京因为奥运会蕴育了巨大的热情,一栋栋新建筑拔地而起。

青山周平踩准城市空间升级的节奏,参与了至少6处的北京胡同改造,将贝聿铭叔祖的苏州老宅设计改造为公寓,设计上海的画廊与商铺。

苏州有熊

上海大田秀则画廊

设计国子监的失物招领时,考虑到电商对城市商业空间形态的影响,线下体验+线上购买,青山周平彻头彻尾没想过做一间完美的家具店。

他选择造一间,忍不住要坐一坐摸一摸的普通人的家。

“我不太喜欢那些对外完全封闭的、过于私密的家。

更喜欢那种向外延伸,室内与室外没有明显分界,两个空间彼此融合、逐渐过渡,并且室内能够接纳外部的自然元素,明亮、开放的空间,这是我理想的家的状态。”

失物招领的收银台设计成厨房

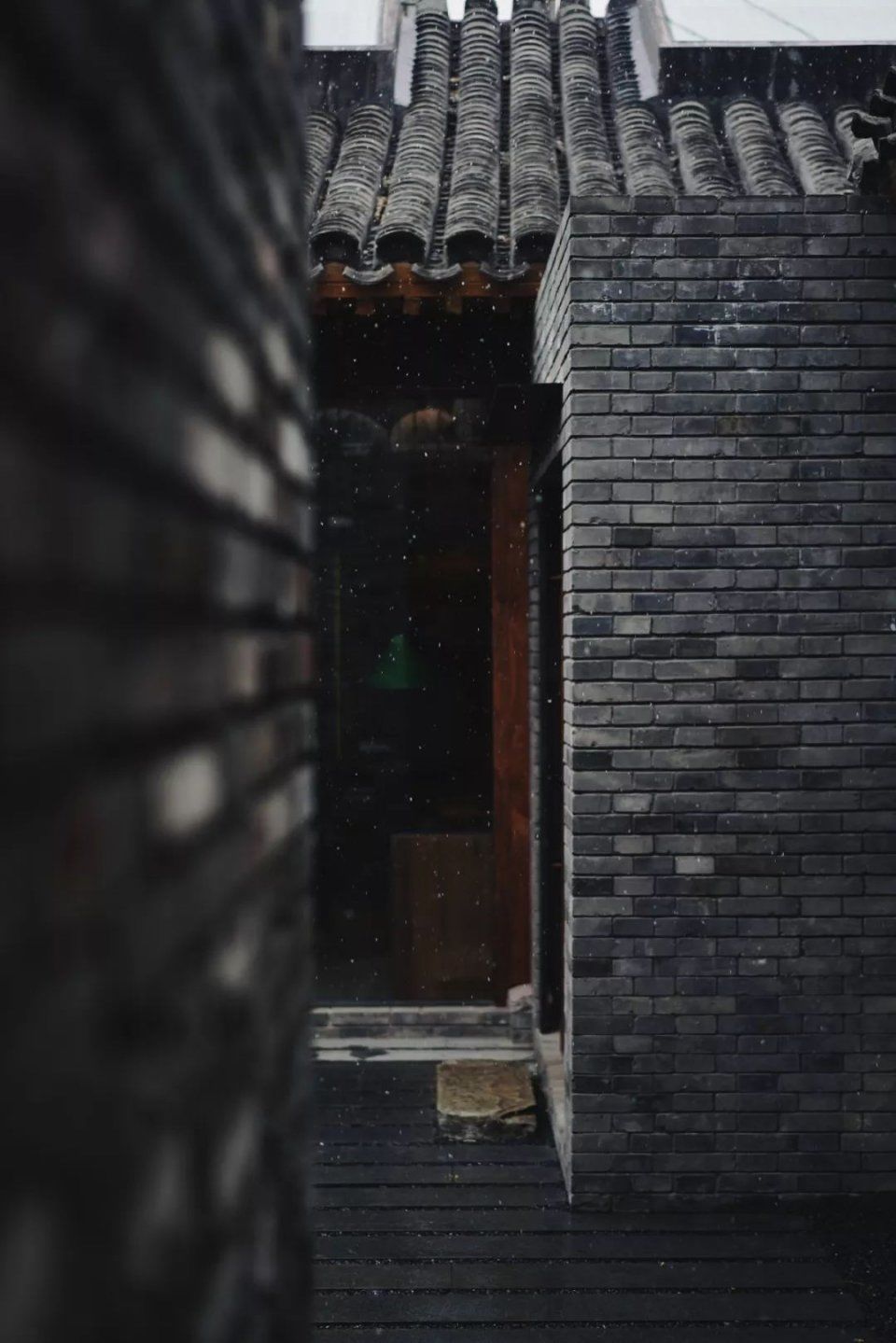

这段话同样能形容他位于白塔寺的新民宿项目。

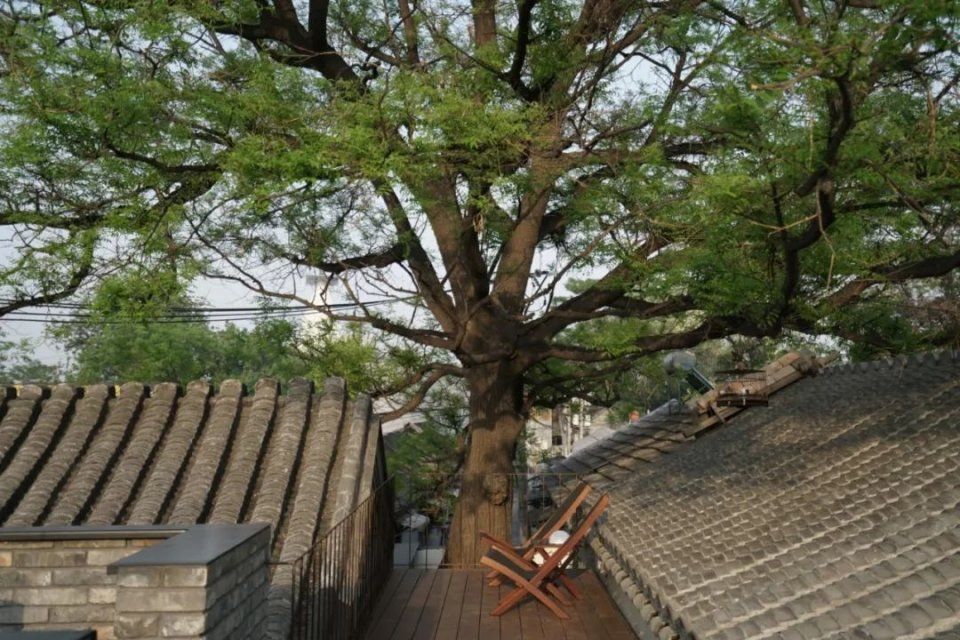

249平的院子拆去杂乱加盖的棚户,空出一方天地,北方的阳光透过院里一棵大洋槐洋洋洒洒落下,六个房间依树而建,一座方塔直通屋顶,登上去,不远处是白塔,耳边有鸽群盘绕。

每个来住的人都忍不住不摁快门

这家有术被青山周平认定与自身气质最相近,内外相融,接纳过渡,是那种“想要带朋友来住”的作品。

在私密的睡眠空间之外,他给每间房都预留了读书喝茶晒太阳的地儿,大玻璃,竖长窗户,往外一推门就接进了院落人声。

除了惯常的开天窗向屋顶要面积,青山顺着胡同房捋毛,在不规则的角落造出长在房间里的“露天浴池”,趴着就能见到大槐树的枝桠打在玻璃天花板。

入门处的咖啡厅是街坊们的客厅,位于门禁内的廊道分时段开放,成为胡同里的美术馆。

青山周平使用那些有时间痕迹的材料:

老式的红绿木窗框安置在走廊尽头,拆掉的棚户墙成了院子里的方塔,砖上还有白漆刷出的小广告,撕不掉的红福字。

地底挖出7块清代的石块,他为了挑3块做踏步,花数小时低头蹲在院子里,掏出量尺看脉络。

青山周平是那种会穿马丁靴一脚踩进泥地里的建筑师。

地坛公园旁的项目工地已经去了三趟,地下防空洞地形复杂,地面屋顶有高度限制,全是不能乱动的硬骨头。他在落满碎玻璃的老厂房走来走去,手一撑就越过窗框翻了进去。

但他绝不是温驯的建筑师。

甲方提出ABC的修改意见,他一口答应下来,置之不理,只在谈话里归纳出客户想要的大氛围,顾自做出XYZ交出。

有趣的是,每次都奏效。

建筑师是一份没有退休年龄的职业,青山周平提起来,有一位圈内前辈95岁了还在出作品。但他从不认为自己能活到那个岁数,一是摊开手看到生命线短短的,二是因为熬夜。

熬夜是太经常的事。

下属们通常在晚上8点散去,他不鼓励加班,自己却常在工作室B.L.U.E待到夜里两三点,对面就是太太的工位。

周末跑来工作室加班是常有的事

即便这样,青山周平还是在三四年前开始吃保健药片养生,放在一只透明小盒里,每天装在包里带来走去。

没什么确切缘由,不是被中年病突然砸中后的亡羊补牢,更多的是一种在夜店里端保温杯的自我安慰。

他随身揣着四五个充电宝和药片

减肥倒是更具体的一件事,整个2017年,青山周平都在吃和不吃间挣扎。

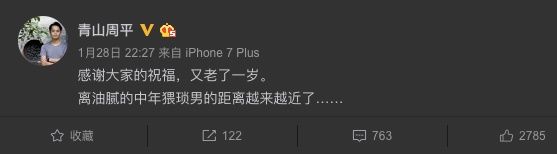

他在生日那天发微博:“感谢大家的祝福,又老了一岁。离油腻的中年猥琐男的距离越来越近了…… ”

但他害怕变成油腻中年,维持身型良好是一种礼貌,维持身体健康却有种离开日本完整社会医疗保障后的不得己。

究根到底,他是个“北漂”,还是从异国来的。

即使来北京12年,青山周平仍觉得自己在漂着,就像大城市里其他买不起房的年轻人。

他住在胡同里,那里有一套自己的共享哲学:

向阳的窗台摆着邻居的盆花,沿街小菜摊相当于自家冰箱,老人们把椅子搬到人来人往的墙根晒太阳,只加一把锁宣示主权,其他随意。

他把自己感受到的胡同共享推到极致,构成“400盒子的城市社区”计划:

把床、衣柜、杂物柜等模块设计成带轮的盒子,根据个人需求,定制组合属于自己的空间。

他手里的武汉高楼项目是400盒子的某种变形,住在30层的年轻人可以约在20层看电影,在40层做饭,再去顶楼酒吧,整栋楼都成为可使用的空间。

奇妙的是,这恰巧是武汉生活的立体化。

二三十年前,夏天太阳一落,老武汉们就从屋里拉出小桌子藤摇椅吃饭乘凉,大马路就是半个客厅。

对武汉人来说,马路就是半个客厅

用建筑观察时代,把社会里模糊流动的未成形氛围,落实成具象的空间、建筑和产品,青山周平带着这样的野心在创造他的理想城市:

年轻人、老年人、小孩、有钱人、穷人、当地人、外地人,各种各样的人,都有属于自己的自由生活空间。

青山拍下的北京,充满人间烟火

粉丝们会模仿他的样子,

把背包挂在突起物上,拍照并@他,

青山通常会点赞,

他不知道对方想要怎么样的回应。

他念博士尝试打入国内的建筑圈,

日常没有时间聚会。

胡同虽然热闹,

但最爱的酒吧关了门。

路过时,

他把整张脸贴在紧闭的酒吧大门上往门缝里看,

难得地露出了失望。

他随身携带相机,

拍下自己项目里角落的一棵树、一堵墙,

经过的围墙上有密密麻麻的电表,

深夜无人的园区,

空旷的地下通道。

青山花了很长时间解释孤独和寂寞的区别,他希望自己“漂到死”,用一贯温和的语气说出来。

下一步会漂到哪个地方,不知道,也许就像他在微博里那样:“北京不下雪,所以到了有雪的地方。”

《城市有意思》是一人一城创办的视频栏目

“建筑师到底冷不冷淡啊?心里的火山感觉都快爆发了。 ”

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。