六月份哈尔滨周边旅行

蜱虫俗称狗豆子、草爬子等,这个不起眼的小虫子只要叮上人,就会吸血把自己胀大,同时还要释放分泌一种对人体有害的慢性螺旋体病毒,让人谈“蜱”色变。可从四月中旬开始,哈尔滨市疾

蜱虫俗称狗豆子、草爬子等,这个不起眼的小虫子只要叮上人,就会吸血把自己胀大,同时还要释放分泌一种对人体有害的慢性螺旋体病毒,让人谈“蜱”色变。

可从四月中旬开始,哈尔滨市疾控中心病媒研究所的5位研究员就“全副武装”,跑到山林和农村抓了140只蜱虫回来研究。近日,新晚报记者来到病媒研究实验室,独家探秘咱们冰城蜱虫的“前世今生”。

蜱虫的分解图

咋抓的?

从头武装到脚,钻进山林抓虫子

“采自野外,新鲜、纯天然、无添加的草爬子就在实验室,想看的速来。”哈市疾控中心病媒研究所所长王玥将刚抓回来的蜱虫照片发在了自己的朋友圈,瞬间“火爆”,同事们都争先恐后来看草爬子的真容。

“没想到,这小小的蜱虫还挺有‘人气’的。”经过一番展示,病媒研究所副所长陈宏宇将70℃的温水缓缓倒入装蜱虫的试管中,本来“蜷缩”的蜱虫一下子舒展开了“手脚”,死去了。试管中的蜱虫一下子就变成了舒展的标本。

蜱虫的分解图

在实验室,140只蜱虫被泡在了十几个透明的试管里,肉眼看上去,蜱虫是黑色、圆形的,个头就像芝麻一样大,伸展着“手脚”,密密麻麻的蜱虫让人看了“不寒而栗”。

这么多蜱虫,

随便一只钻进皮肤里都够呛,

到底是咋抓到的?

蜱虫的分解图

“我们穿着皮靴、连体防护服、护目镜、口罩、手套 ,防护服必须有一定韧性,避免刮破,万一被蜱虫钻进来就坏了。”王玥说,这种“装扮”是到山林抓游离蜱,每个人得拿一个毛巾材质的白布在草丛里“扫荡”,这样草丛里的蜱就能粘到白布上,我们再一个个将蜱摘下来放进试管中,带回实验室。

对于寄生在牛、羊身上的寄生蜱,我们戴好眼镜、手套直接到农村的牛、羊身上找到寄生蜱放到试管中就可以了。

蜱虫的分解图

抓虫子想干啥?

了解哈尔滨市的蜱类情况

“抓的时候我们也很紧张,上山下村的,人家都是躲着蜱虫,我们还得想方设法的寻找。”王玥说。

那么到底为什么

要主动出击去抓虫子呢?

“是为了做蜱虫的密度监测,今年全国病媒生物密度监测网络首次把蜱虫纳入其中,哈尔滨是监测点之一。以前都是监测蚊蝇等四害,今年要求4月、5月和6月中旬都要做蜱虫监测,我们到哈市的四个监测点,将辛苦抓回来的蜱虫一部分进行种类鉴定,另一份部分邮寄到中国疾控用于课题研究。”王玥说。

吸血后的蜱虫

“蜱虫是媒介生物,可传播病毒、细菌、寄生虫。今年开始做密度监测,就是要种类鉴定后和生态因素进行关联,从而得到本地区蜱类的分布与消长趋势,等机会成熟了,还会再开展病原学检测。”王玥说。

全国有30多种蜱,黑龙江省有记载的是7种,两个月里抓回来的140只蜱,在实验室经过种类鉴别,发现有两种:森林革蜱和全沟硬蜱,且以森林革蜱为主。

“这两种蜱以前都曾分离过森林脑炎病毒和莱姆螺旋体,一旦被咬,可能就会被传播上森林脑炎或莱姆病。所以市民外出到草丛、山林一定要加以防护。”王玥提醒。

吸血的蜱和未吸血的蜱对比

芝麻大的“黑痣”

一天变成黄豆那么大 蜱虫吸血后“变身”

在哈尔滨市第一医院感染科病房,胡晓丽主任曾接诊过一位外出游玩被蜱虫咬伤的男士。

“被咬的位置是后腰,当时患者根本没有发现,过了一天感觉到红肿、疼痛,一看后背,发现蜱虫吸血变得和黄豆那么大个了。”胡晓丽告诉记者。

在实验室,王玥从试管中找到一只寄生在羊身上吸血后摘下来的蜱。放在显微镜下,吸过血的蜱明显比没吸血的蜱肿胀了四五倍。

吸血的蜱和未吸血的蜱对比

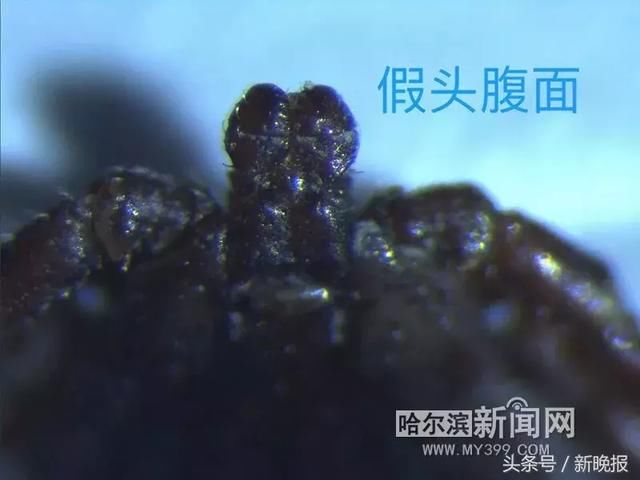

“蜱虫主要是假头进行吸血,身体是挂在外面的,发现蜱虫时,无论是在人体或动物体表,还是在墙面、地面,不要用手直接抓,更不能挤破,它会分泌毒液。可以带着手套用镊子抓,烧掉。”陈宏宇说,如果蜱虫叮在皮肤上,不要用手拉它,如果硬拉它出来,可能直接拉断它,导致蜱虫的假头留在体内,毒液渗透进人体。应该到医院请医生帮忙。

记者从黑龙江省森工总医院了解到,以往被草爬子咬伤的大多是林区工作者和上山采摘的农民,而近年来,到近郊户外踏青运动而意外被咬伤的市民明显增多,夏季是高发期,到节假日、周末过后都会接诊到被草爬子咬伤的患者,多数都是皮肤红肿、发炎等症状。

蜱虫可携带83种病毒

胡晓丽说,研究发现,虫媒传染病在中国每年的传染病发病总数中占5%-10%,但它的病死人数则占传染病总死亡人数的30%-40%。蜱虫叮人后可引起过敏、溃疡或发炎,更可传播多种疾病。研究发现,蜱虫可携带83种病毒、14种细菌、17种螺旋体、32种原虫。

结合病例发现,蜱虫叮咬的部位,集中在颈、耳后、腋下、大腿内侧、阴部、腹股沟等。

“蜱虫叮咬人的同时会释放出一种麻醉物质,把自己的假头埋在人体的皮肤内吸血,同时还会分泌一种对人体有害的慢性螺旋体病毒,导致慢性迁延性红斑,会有皮肤红肿、疼痛等症状,碰到蜱虫叮咬,不要用手挤破和抓挠。”胡晓丽说,蜱虫叮咬后可引起过敏、溃疡或发炎等症状,一般症状比较轻。如果被咬后出现发烧等不适症状,要及时就医。

去年夏季,黑龙江省第二医院接诊了一位29 岁的男士,在小兴安岭森林公园游玩,被蜱虫叮咬后,回来 3 天后出现了发热、肌肉酸痛、浑身无力及头颈部疼痛等症状。到医院体温高达 39.5 ℃, 感染了一种特殊的致病原——伯氏疏螺旋体。综合以上临床诊断,中毒科和神经内科主任宋莉确认其患上的是虫媒传染病——莱姆病。

“莱姆病是一种以蜱虫为媒介的螺旋体感染性疾病,以神经系统损害为最主要的临床表现,此病多流行于森林或森林边缘地区,分布范围极大。”宋莉说,被草爬子咬伤容易感染上森林脑炎和莱姆病,但不是所有草爬子身上都携带脑炎病毒和引发莱姆病的螺旋体病毒。

胡晓丽提醒大家,夏季正是蜱虫的活跃季节,大家衣服穿得单薄,外出郊游、爬山,很可能把蜱虫带回来。蜱虫的吸血部位可造成局部充血、水肿,还可引起继发性感染。被叮咬的人发病前会有1至2周的潜伏期,之后可能会出现高热、呕吐、腹泻等症状,并损害身体脏器,影响呼吸循环系统、神经系统等。

胡晓丽提醒,去野外工作或旅行者,应穿上浅色、防护性衣物,如长裤、长袖上衣、长筒袜子等,同时要扎紧裤脚、袖口和领口,颈部围上白毛巾,途中经常检查衣服和体表,若发现被蜱虫叮咬,立即小心拔掉,切勿强行拔出和压碎虫体,以免病原体经皮肤深入体内。

此外,回到室内须尽快沐浴冲洗。有条件的要及时应用驱蜱和除蜱药物,防止蜱虫叮咬。而从蜱虫出没地区返回后,要检查身体各部位有无被蜱虫植入或咬伤,对儿童应进行腋窝、口周、脐、腹股沟区、膝盖后面、腰周围的仔细观察,以及头发上有无蜱虫;对户外用过的衣物、包裹,使用高温烘干处理 1 小时,以去除残留的蜱虫。

新晚报记者:石晶 文/摄

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。