喜欢旅行的作家

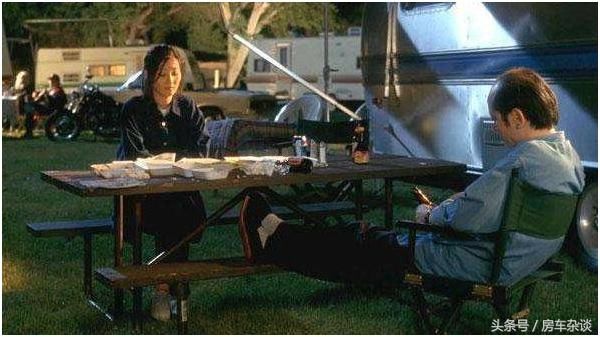

国人对于房车的最早印象大概就是电影《不见不散》中,刘元和李清坐在房车。其实房车一直是作家们的最爱,一边享受旅行的乐趣,一边寻找创作的灵感。“我特别倡导大家,多去旅行,多去

国人对于房车的最早印象大概就是电影《不见不散》中,刘元和李清坐在房车。其实房车一直是作家们的最爱,一边享受旅行的乐趣,一边寻找创作的灵感。“我特别倡导大家,多去旅行,多去认识人,多去尝试不同的事,跳出舒适圈,有亲身经历才有写的素材。作为热爱写字的人,我觉得我们特别幸福,苦难对于普通人来说是苦难,对于写字人来说,是一种财富。”——一个作家这样说。

“我发现其实我并不认识自己的国家。身为一个写美国故事的美国作家,事实上我写的全都是记忆中的美国,而记忆充其量只不过是个残缺不全、偏斜不正的储藏所。……我已经有25年没有感觉过这个国家了。”

因此,1960年秋天,时年58岁的约翰·斯坦贝克和爱犬查理一起踏上横越美国的旅程。他开的是一辆定做的房车,由三吨半的客货两用车改装而成——不能用拖车,因为拖车很难在山路上行驶,而且有诸多限制。他的车子装了一个车顶房,里面有床、暖气、冰箱、储藏室,还装上了防蚊虫的纱窗。

朋友对他的旅程不乐观,他索性把这辆房车命名为“驽骍难得”——“你们应该记得,这是堂吉诃德坐骑的名字”,甚至把这个名字用16世纪的西班牙书写体漆在车身上。他不知道有多少人认出这个名字,不过没有人问过他。

约翰·斯坦贝克1936年就驾车走过一次66号公路,那是当时的“难民路”。他写下了一篇真实到令人恐怖的报道,《生活》杂志拒绝发表。于是,他把这些素材写成了著名的《愤怒的葡萄》。而在1957年,杰克·凯鲁亚克也上路了,完成了那部《在路上》——当然,凯鲁亚克买不起大房车,他开的都是租来的车子。

通过这次横越美国,约翰·斯坦贝克发现,“差不多所有美国人都热切渴望离开”。在人们脸上,他不止一次看到那种“老天,我希望我也能去”的期盼表情。去哪里并不重要,人们什么地方都想去。

经过11个星期、跨越34个州、行程达15000英里的旅行,约翰·斯坦贝克回到纽约。唯一的问题是,“我开着这家伙跑遍了各地山岳、平原、沙漠。现在终于回到自己的镇上,我住的地方,可是我迷路了”。

之后,这段经历被他写成《与查理同行》(Travels with Charley),这也是他最后一部作品。如今,“驽骍难得”的复制品以及旅行路线图,被保存在位于他家乡萨利纳斯的斯坦贝克中心。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。