旅行记录文

余归故里 春风不识路丛生黍稷 此身在何处飞阁流丹 纸醉金迷中错付而今皆化尘土首路栗亭西,尚想凤凰村。从伏镇出来一直向东南方走从一处不显眼的路口拐进去才走到上木皮岭的

余归故里 春风不识路

丛生黍稷 此身在何处

飞阁流丹 纸醉金迷中错付

而今皆化尘土

首路栗亭西,尚想凤凰村。从伏镇出来一直向东南方走从一处不显眼的路口拐进去才走到上木皮岭的路上,路还没有完全修好需要从一处施工便道绕行一下,进了沟口路就陡然升高。

“南登木皮岭,艰险不易论。”刚一上山就体会到了木皮岭的路是真的难走,弯急坡陡路窄,车身稍长转弯很容易被卡住。马上就让我们“汗流被我体,祁寒为之暄。”迅速进入了设定的体验场景。

索性徒步上山让车在前面等待我们,沿途欣赏盛放的油菜花。

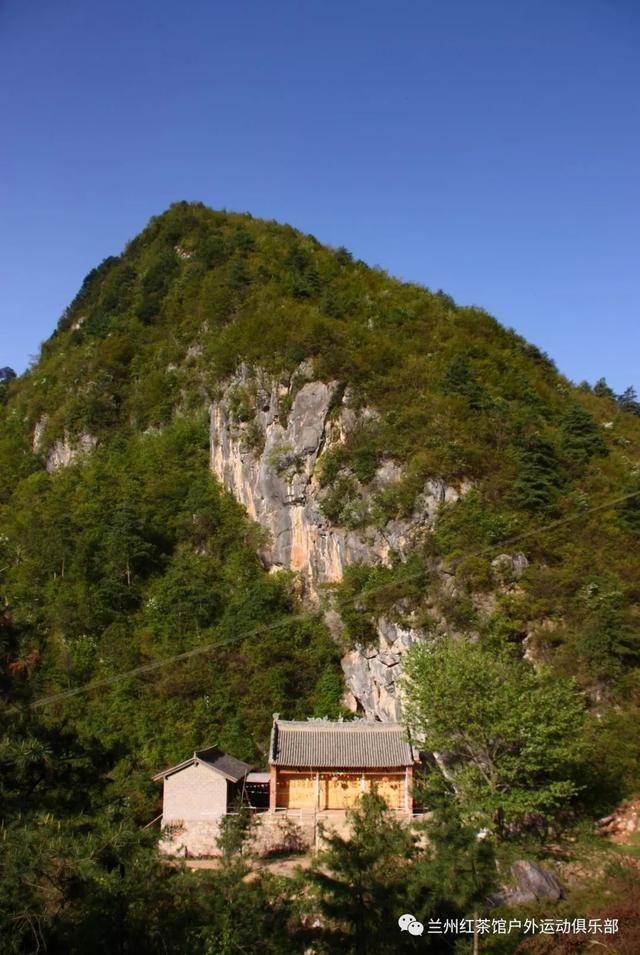

龙王庙

漫步乡间,除了晚归的山民以外整座山上几乎就只有我们了。夕阳下的光影里漫步花海非常舒服,时间似乎都变慢了。

杜甫走过木皮岭是公元759年,这一年他48岁。在秦州(天水)杜甫一家人的生活主要靠原有的积蓄、采药晒卖以及亲友接济,生活不宽裕。当时序移入冬季,钱囊渐空,衣被不足抵御风寒,有时竟到揭不开锅的地步,诗人陷入了窘境。正在这时从同谷县(成县)有一位被杜甫称为“佳主人”的(有人以为当即同谷县令)遥寄书信,说同谷一带气候温暖,景色宜人。薯蓣足以饱腹,崖蜜也容易取得。

尴尬中的诗人喜出望外,于是在十月的某一天拂晓前,全家人登上马车由秦州出发,经赤谷(皂郊河谷)、铁堂峡(在天水镇东北)、盐井(礼县盐官镇),于十一月初抵寒峡(大晚家峡),再过法镜寺(故址在石堡乡西山上)、青阳峡(青羊峡),龙门镇(坛土关,也写作坦途关)、石龛(八峰石龛)。到达同谷县界上的积草岭(其地待考),几乎是九死一生跋涉至此的诗人想到立即可以到达乐土,与盛情感人的“佳主人”会面,自然流露出万分欣喜。这种情绪鼓舞着他们爬过泥泞的功山(成县二郎乡境内的牛心山),最后安抵凤凰台前的凤凰村(故址在成县城东南七八里,那里现有杜甫草堂)住定。然而,现实却跟杜甫开了一个天大的玩笑,等待他们的却是诗人一生中最穷困的一段生涯,衣不蔽体、满头乱发、手脚破裂的杜甫只能靠拣橡栗供家人充饥。遇到大雪封山,他们便只好空着肚子。无奈之中,诗人一行于十二月一日离开同谷。木皮岭的路即使是在现在车辆也不易上山,需要马力更大性能更好的车辆还需要有丰富的驾驶经验,更何况在那个年代,冬季如果路上有冰雪更是难上加难。经了解我们上木皮岭的路2014年前后硬化完成。

当时他有多么的窘迫呢?在他滞留同谷期间写作的同谷七歌中有这样的诗句:有客有客字子美,白头乱发垂过耳。岁拾橡栗随狙公,天寒日暮山谷里。中原无书归不得,手脚冻皴皮肉死。呜呼一歌兮歌已哀,悲风为我从天来。读来令人唏嘘不已!

徒步几公里后就来到了龙洞村,也是今晚的露营地。

选一处小村庄宿营

营地生活

今晚的主菜:兰州烩菜

在山里跋涉一天寻找些能吃的食物,却是“黄精无苗”,因为饥饿“男呻女吟四壁静”。生活困窘如此,只能往四川去投靠亲朋了。相比之下我们的营地生活堪称“奢华”了。

“送文化下乡”

山乡之夜是充实的

夜里睡的很踏实,天蒙蒙亮起身到山上走走看看。

拔营出发,沿着诗人的足迹穿越木兰花掌翻越木皮岭。

木皮岭诗碑,杜甫在秦州的三个多月,共写下了 117首诗篇。其中在天水创作95首,在陇南的成县与两当等处创作22首。在秦州诗人每天平均作诗一首多。生活的窘迫丝毫没有影响他诗歌的创作,也许正是通过写作来记录和抒发心中的愤懑。

木皮岭上

种玉米

山乡春来早,到处春意盎然。

人在画中游

田园风光

小地坝村

惬意

休息补充

沿着山谷下行前往白沙渡,没想到这条路的硬化正在做,费尽周折才找了一处稍宽点的地方调头绕行。大家一起动手填土垫石又体验了一下蜀道的难行。

白沙渡,这里已经难寻“水清石礧礧,沙白滩漫漫。”路难行,至此我们也不禁“临风独回首,揽辔复三叹。”

我们沿着公路再登青泥岭,参观“远通吴楚”碑弥补一下去年的遗憾。

青泥岭

满目悲生事,因人作远游。

迟回度陇怯,浩荡及关愁。

在诗人短暂生活和行走的地方实地徒步穿越,对诗人作品的理解有了升华。木皮岭今天看来只是陇南山地普通的一处,却因为道路的艰险和自身的窘迫让诗人发出了“始知五岳外别有他山尊”的感叹,也正是这样的险阻荒僻让生活在现代人们多了一处放松身心的好去处。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。