旅行公园四合院轰趴

今年待办事项:带孩子在民宿里,感受北京的四季流转,岁月更迭约上兄弟们,租个大房子烧烤、聊天儿、一起住春天① 隐巷北京市东城区府学胡同45号不知道从什么时候开始,接地气一词成

今年待办事项:

带孩子在民宿里,感受北京的四季流转,岁月更迭

约上兄弟们,租个大房子烧烤、聊天儿、一起住

春天

① 隐巷

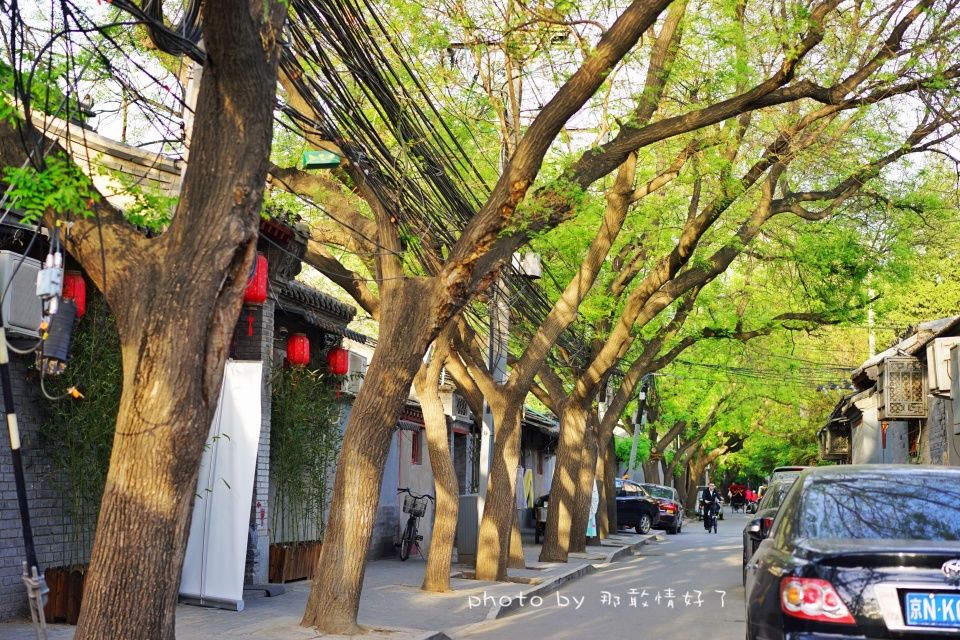

北京市东城区府学胡同45号

搬了楼房以后再也没见过扑哧扑哧的土地,没听过雨打芭蕉的声响。想找那种生活只好向民宿中求得。

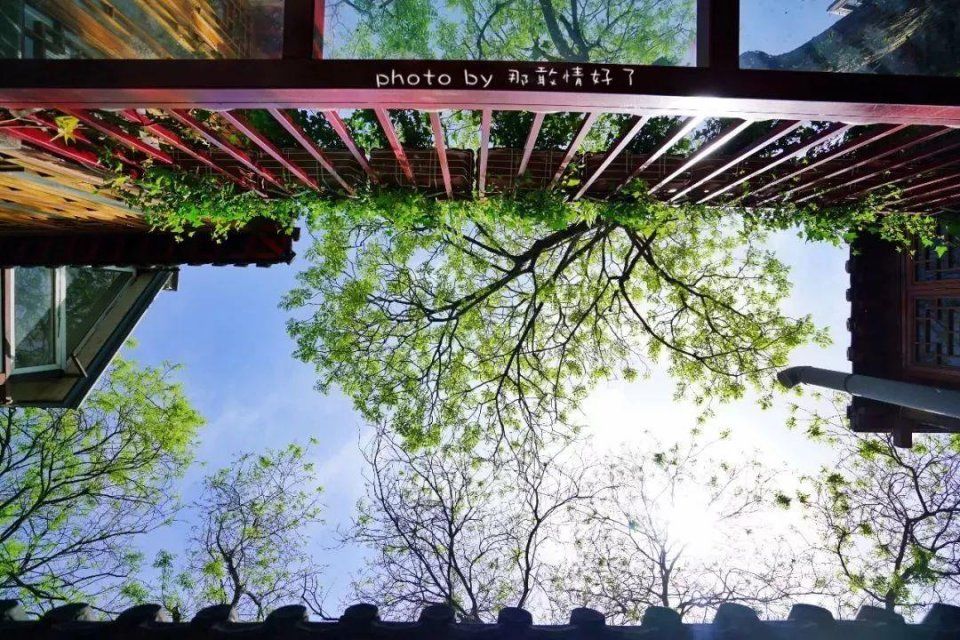

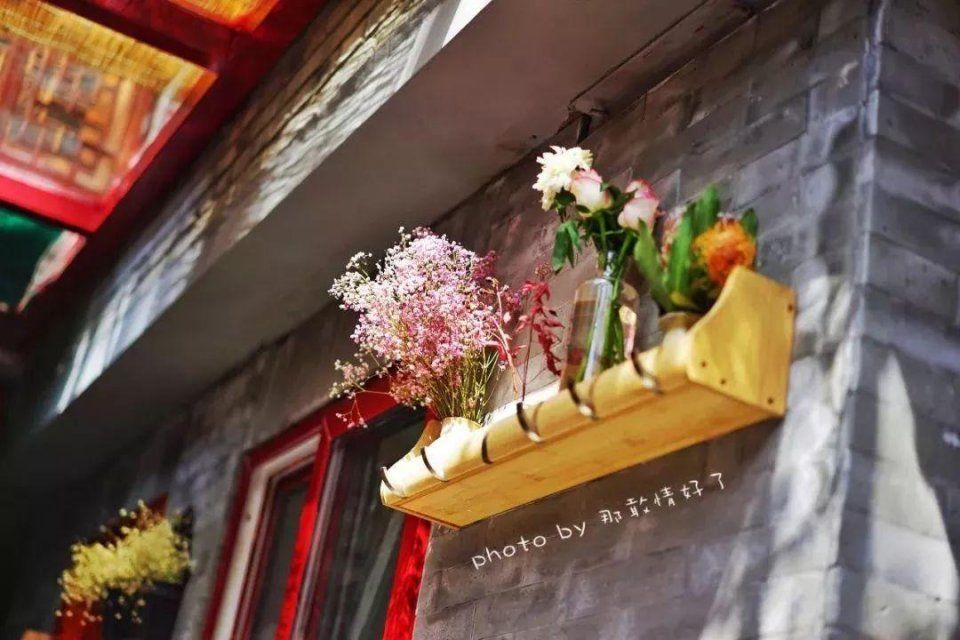

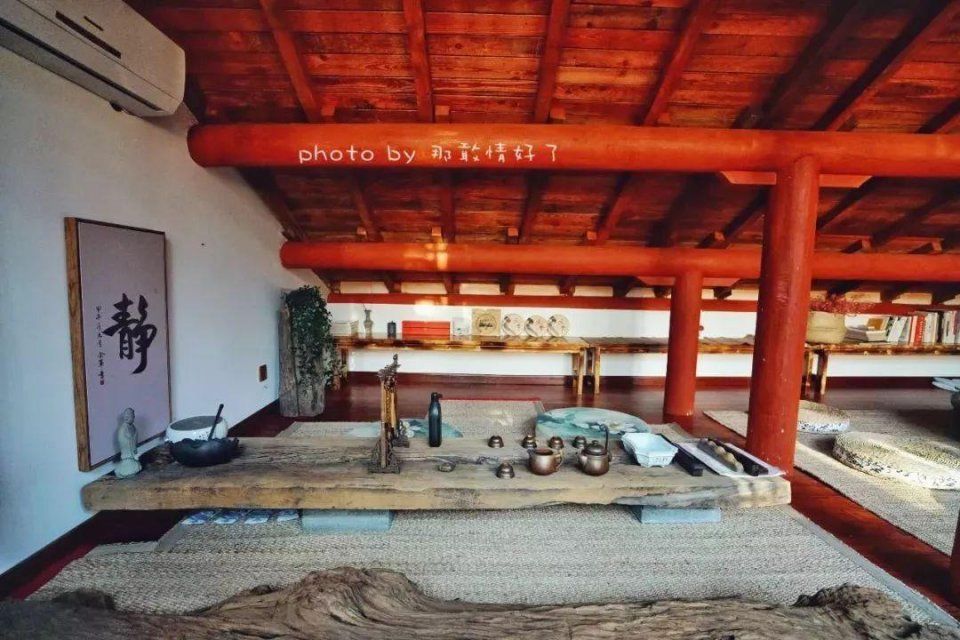

一次与友人的小聚,我们来到了交道口府学胡同的一家民宿,老四合院改建,院子中间被做成半封闭的阳光房,一棵大树穿透玻璃滋长着枝叶,逐渐遮天蔽日,当夏季来临,阳光炙烤之时,小院儿翠绿葱茏,嗑个瓜子儿,来一碗锅挑儿,啃个黄瓜就瓣儿蒜,那就是还原自己本来的模样吧。

民宿有多种房型,带大客厅的,能放电影的,还有复式房和榻榻米,每个房型的设计风格都不同,每种都浸染着不多不少的中国风。

府学胡同是东四这边儿保存较完好的一条,因顺天府学设在胡同中而得名。周围文物古迹众多,像文丞相祠、和敬公主府、孙中山行宫、段祺瑞任北洋政府总理时的住所段祺瑞执政府,我之前也写过,现在是北京市武警第一支队驻地,北京市文物局也在此地。

爬上二楼瞻仰这棵参天大树,在起伏的屋顶之上,洒下一片阴凉。旁边则是一个宽敞的公共空间,供住客看书、喝茶、下棋、聊天儿。

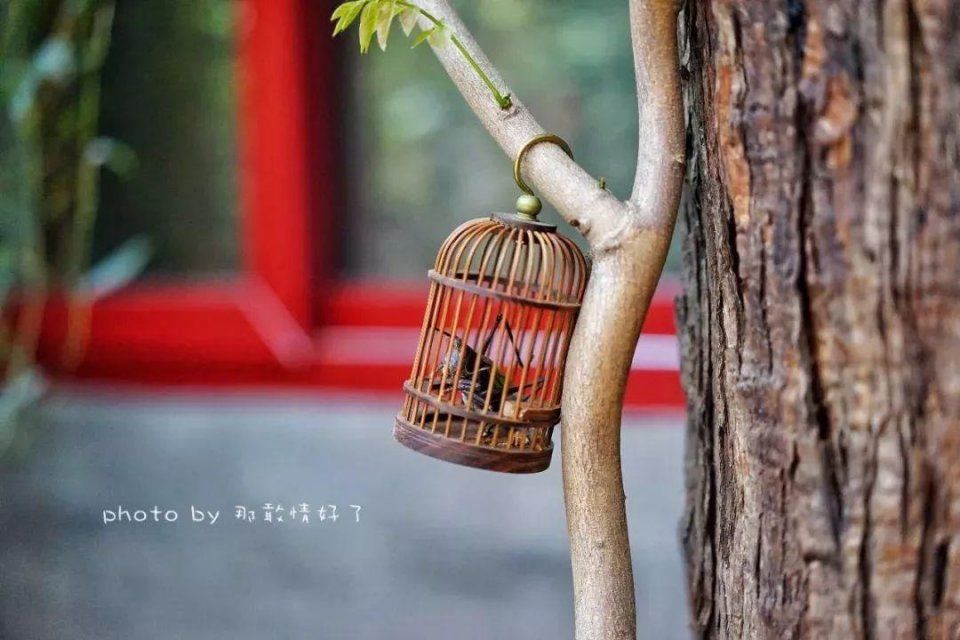

院中大鸟笼里养着几只小鸟,小鸟笼里则养着一只过了冬的蝈蝈儿,这可是个技术活儿,我养过多少只最多只到11月就玩儿弯了。

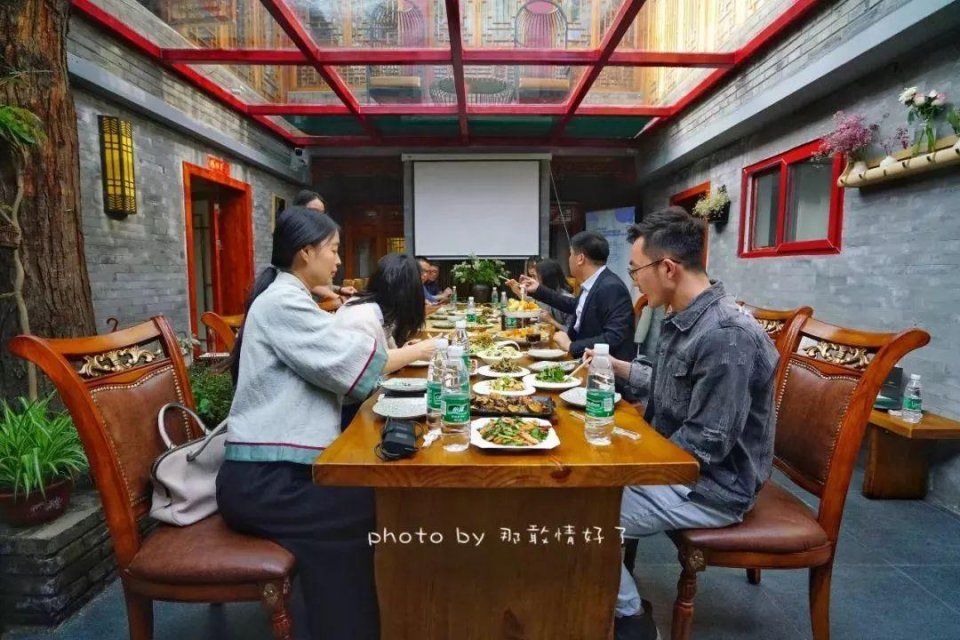

离民宿几步之遥有家云南菜叫“多味居”,它躺在我大众点评的收藏夹里有年头了,没有花里胡哨时尚的装潢,也没见过在哪个平台做大肆的推广,就是脚踏实地地不声不语,在街坊四邻中犹如八条一号一样,成为了居民中的“网红”。

这次小聚让我知道了这家老店还有这种吃法--做好的菜直接端到民宿里,像在家团聚一样吃一顿无人叨扰的饭。

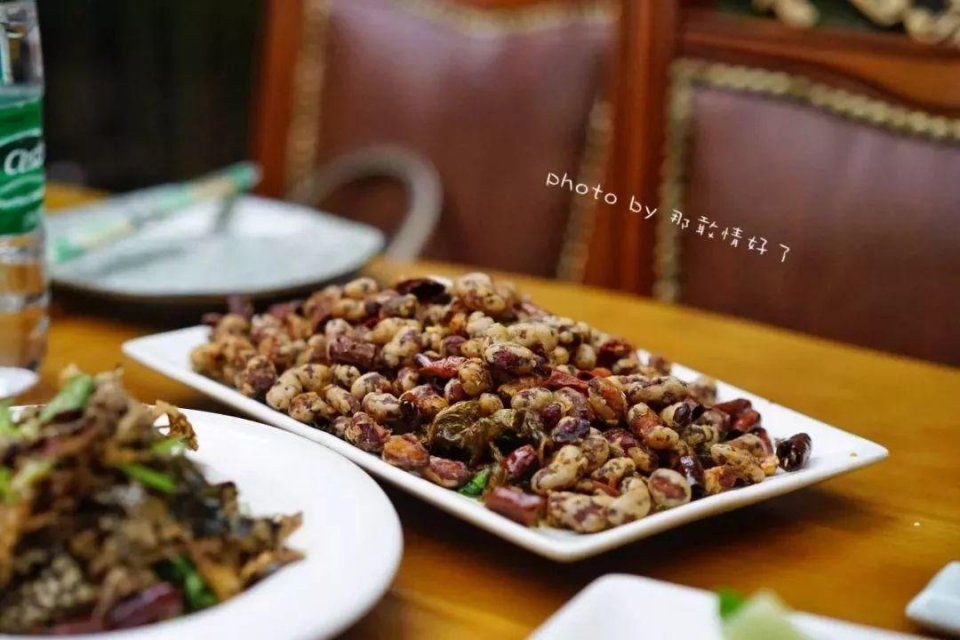

18块的小锅米线着实实惠,酸辣树皮、拌薄荷叶、酥炸红豆、黑三剁都有滋有味儿又下饭,除了云南菜也有不少家常菜,像小黄鱼泡饼、糖醋里脊、宫保鸡丁、焦溜丸子都不错。

多味居

人均:60块

营业时间:11:00-21:00

北京市东城区府学胡同中剪子巷1号

②核桃树小院

北京市东城区东旺胡同19号

府学胡同四周商业气息很淡,更多的是北京土著们的生活状态和方式,走在其间,听着熟悉的乡音,带着客套又亲近的街坊邻里闲聊,相爱的挖苦与不带脏字儿的骂法,就是一种智慧的交锋。我仿佛回到了儿时的生活,此时你不是你自己,又是你自己。

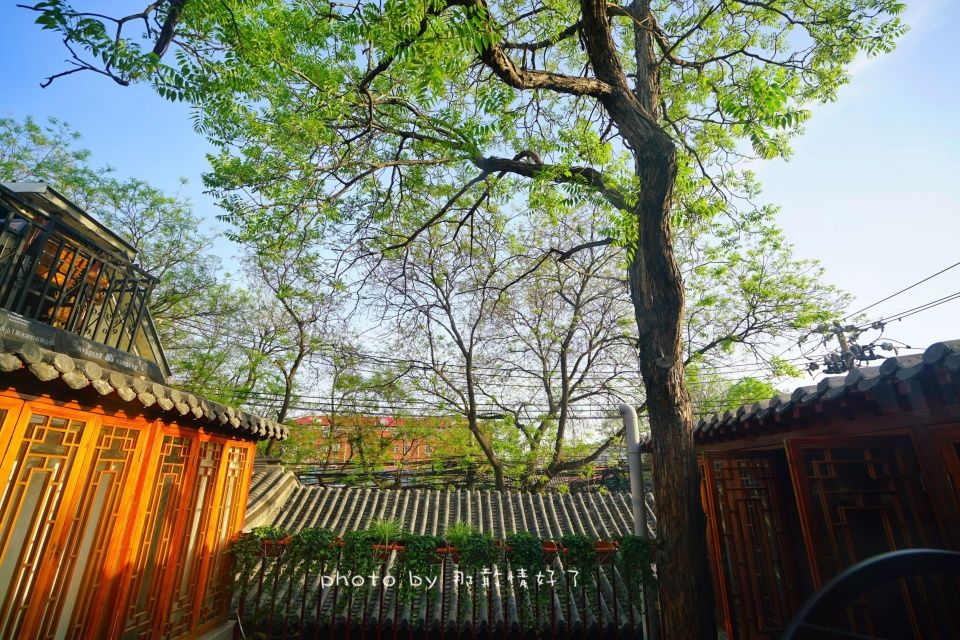

从府学胡同45号隐巷,徒步300米就到了东旺胡同19号,一对地道北京年轻夫妇经营的“核桃树小院”。

我到这里时,院儿里的外国人一家正在跟女主人闲聊。想起那句话:主人在家才是民宿。那样的场面想必也会是旅行者一生中都深刻的记忆。

民宿是一个完整的北京四合院,这种完整在有“胡同专利”的北京已经不多见了。记得在迈克尔·麦尔 Michael Meyer那本令人痛心疾首的《再会,老北京》中,有那样一段话,戳得我心疼:

胡同之于北京,就如河道之于威尼斯。几个世纪以来,胡同一直是这个城市的文化特点,即使现在的巷子还不到以前的八分之一。

北京并不是西方人眼中的城市。1962年,一名外国记者将这里定义为“史上最大的乡村”。

过去十年,就像是任何一个崛起中的国家的首都那样,北京这个大乡村走向了国际。穿过天安门广场,百公里外的长城标志着这个城市宽广的界限。或许它的改变可以用这个小插曲来说明:

几年前我看到一个充满乐观意味的横幅,挂在一栋老楼的拆迁现场,上写:再现古都。

一天晚上,不知道谁悄悄地将第二个字的左半部分去掉,所以口号变成了:再见古都。

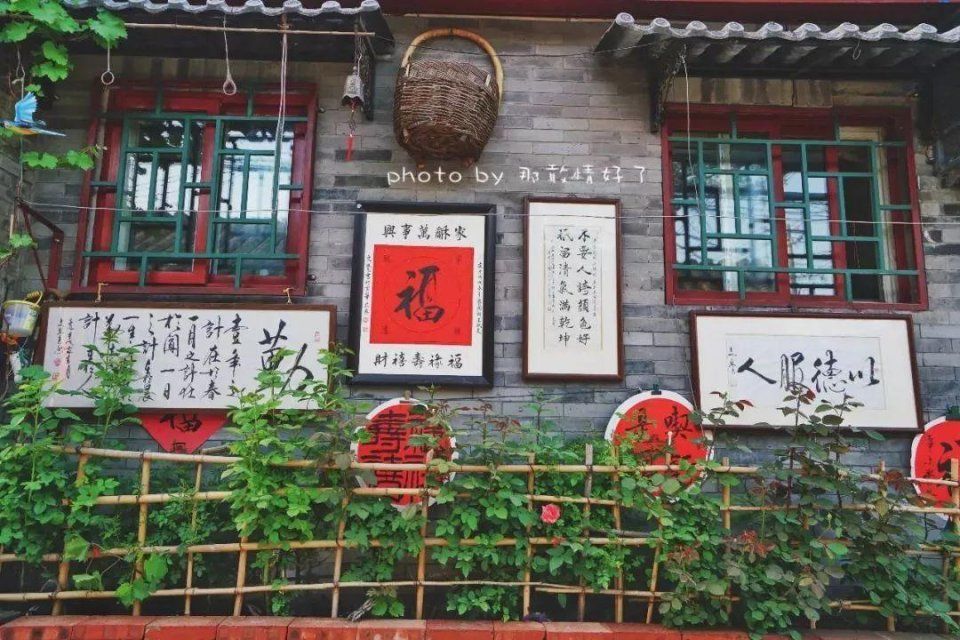

小院中央有一颗核桃树,春末时节还未曾萌发,干枝和中式挂件与傍晚的苍天,描画出一幅冷寂又充满希望的场景。

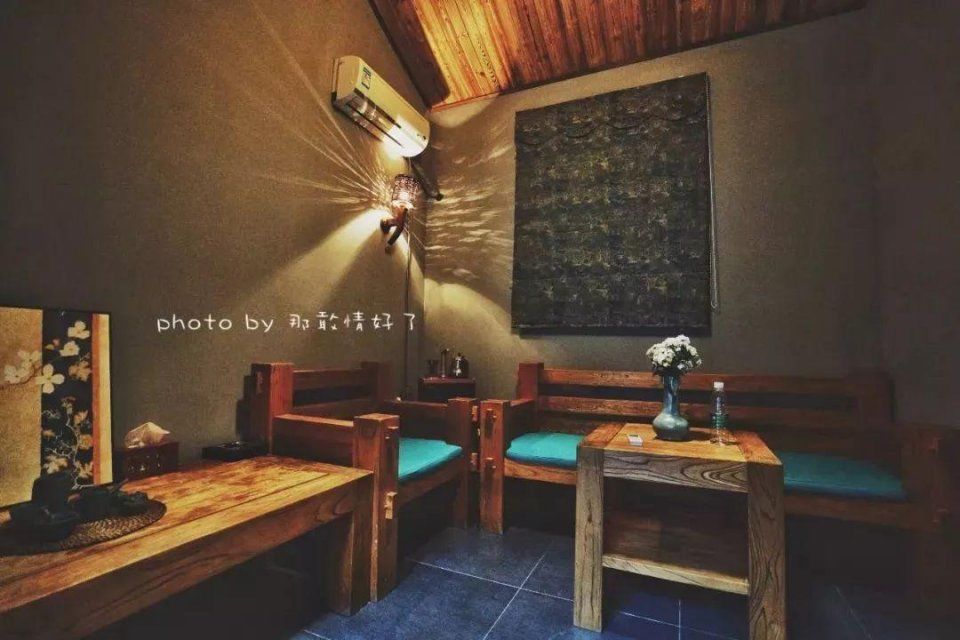

客房里是全新手工实木明式家具,客房外则是超大面积的公共空间和开放式的厨房与餐厅,连滚筒洗衣机都有。

迎着夕阳走出胡同,头脑中不断浮现着这句话:旅行,就是换一个地方生活。希望我还能有钱,时不时换个地儿生活,希望北京还是那个北京,能让你的孩子时不时找回自己记忆的北京。

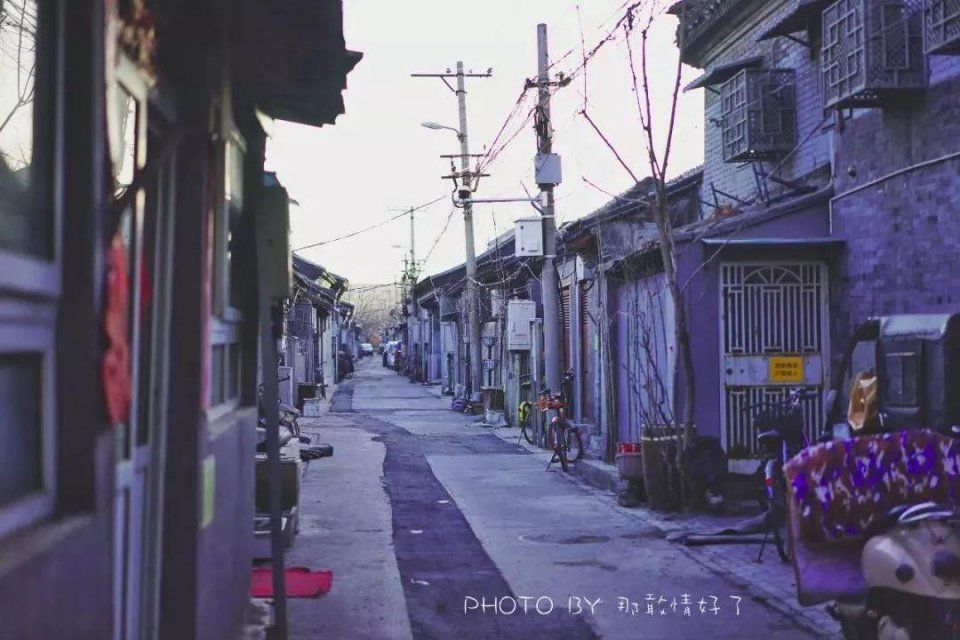

冬天

③ 龙珠堂

北京市西城区北新华街东新帘子胡同34号

楼房里的冬天只是窗外的景色变得不同,而平房里的冬天,里里外外都换了样子。大地被冻得皮肤干燥,树木也都挥别茂盛的枝叶,等待来年的相逢,屋内的炉火正盛,冬瓜汤和胡椒面儿的味道催促着你喝下一碗,迅速冒汗,热腾腾的饺子仿佛和冬天更配。红灯笼亮了起来,早早提醒着人们,春节就在不远的前方。

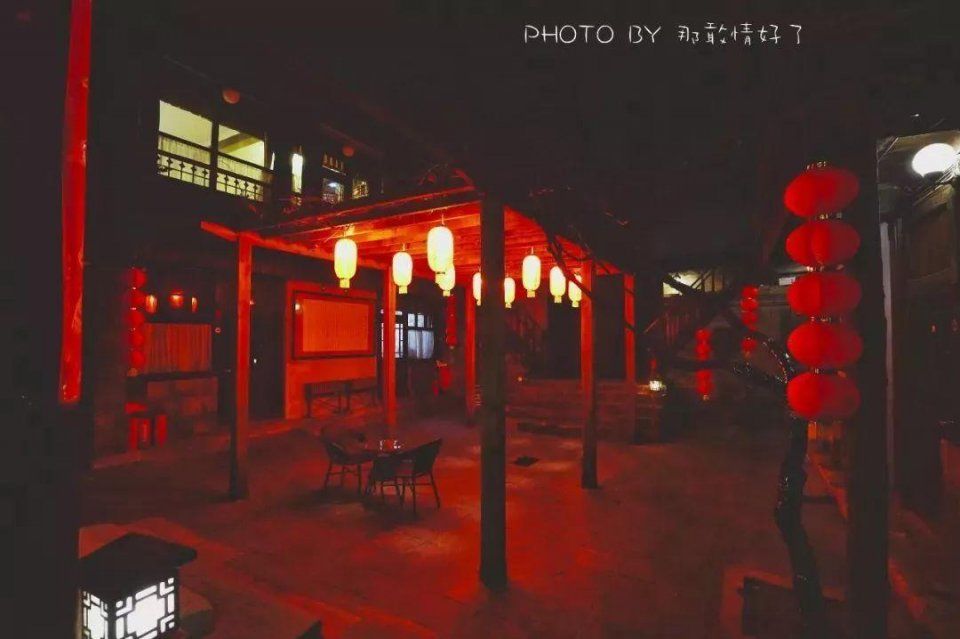

自行车的速度怎么也快不了,低温把所有动作都变得迟缓,可冷天却是最应该快的啊,自然界的矛盾。傍晚时分到达南城这座典型的老北京四合院,推开与其他民居毫无不同的红木门,就是另外一番天地。

门楼通向公共空间阳光房,那里是吃早餐、玩儿桌游、喝茶聚会的地方。穿过一个小门,就进入到了私密性极好的封闭客房院落,四面房屋独立,彼此之间又有游廊衔接,雨天时在平房的廊子下看雨,一直是我的梦想之一。

想必夏季来临,花鸟鱼虫随处可见,院中的架子爬满葡萄藤,饭后椅子上一坐,千金不换的生活。

胡同口有家老店名为北平居,是解决饭问题的不二之选。不管是外国人还是外地人,甚至当地人,来这儿都错不了,能吃到耳熟能详的北京大菜和小吃,而且滋味相当到位。什么烤鸭、爆肚、炸酱面、干炸丸子、麻豆腐、炸灌肠、褡裢火烧、豆汁儿、京酱肉丝、芥末墩儿……应有尽有。

酒足饭饱之后,回到我所住的房间复式大床房看电视。客栈的整个院落是民国元年的砖木建筑,现今保留了古建筑的原汁原味,经过设计,又符合了现代人的居住习惯。

寒冷的冬天,在冬暖夏凉的砖瓦房里,温暖如春。

次日早晨,在阳光房里享用丰盛又朴实的早餐,它可能集合了你多次早餐于一次,绿豆糕、豆浆、小米儿粥、包子、馒头、油条、山楂糕、火腿、小咸菜、水果……

清晨的胡同很寂静,等待着被直眉瞪眼愣头愣脑的冬阳唤醒。

北平居菜馆

人均:78元

营业时间:11:00-14:00,17:00-21:00

地址:北京市西城区北新华街96号

秋天

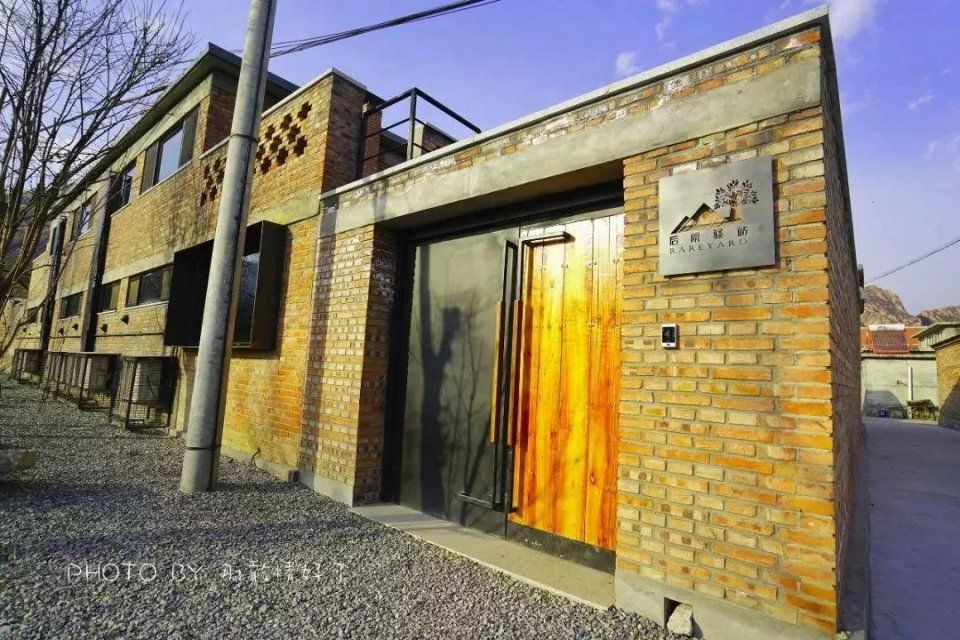

④ 后院驿站

昌平后白虎涧村路边

看过了三家市内四合院民宿,让我们把目光移向郊区,可又没有那么“郊”,开车一小时就能到。

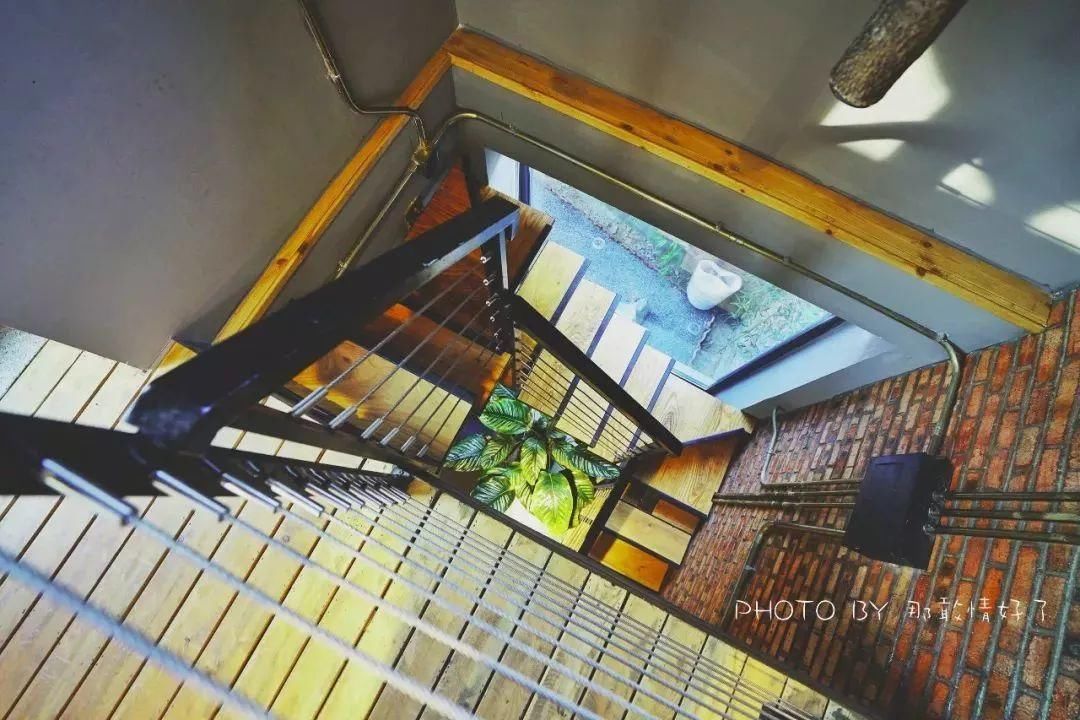

如果你去大觉寺、白虎涧、妙峰山森林公园和凤凰岭、阳台山自然风景区,那不如在附近的“后院驿站”睡一晚,80年代的北京旧家具厂改建,还有北京唯一的嘻哈主题房,一栋可容纳8人居住的拾口院,还有三栋微型别墅和超大公共空间、烧烤露台、花房。

红砖墙的旧厂房,钢筋铁骨的屋顶骨架依旧在,车床变成了吧台,把儿缸子、旧电话、雕花机都变成了时光的装饰品。

这个空间就是民宿的公共空间,巨大的屏幕、巨大的桌子、好多把木头椅子,适合团建、游戏、开会、轰趴……

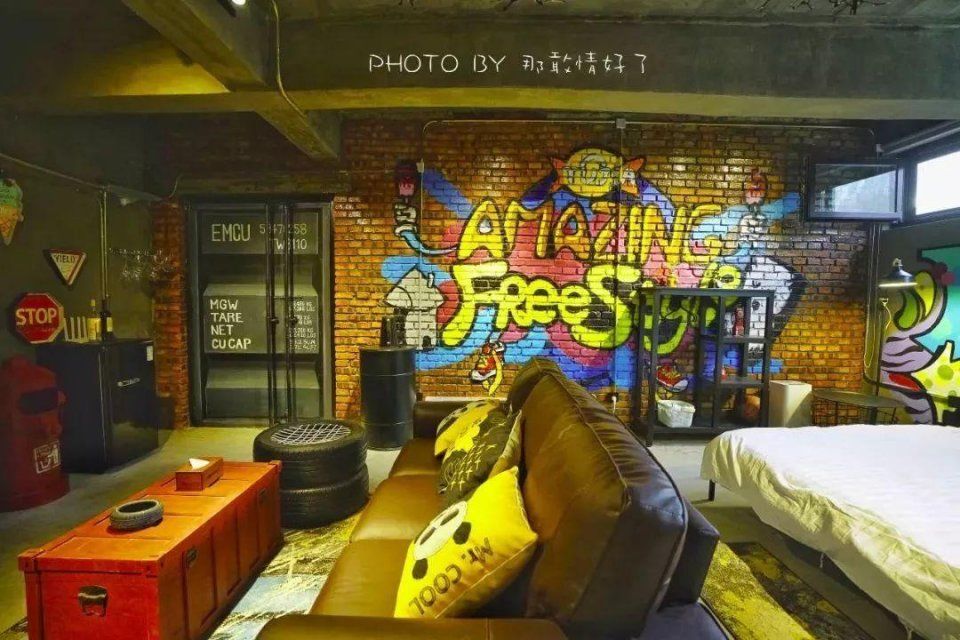

也许很少人知道,艾夫杰尼自结束《中国有嘻哈》比赛以来的第一支MV《自由睡》就是后院驿站的客房“嘻嘻”拍的。来看看,全景长什么样。

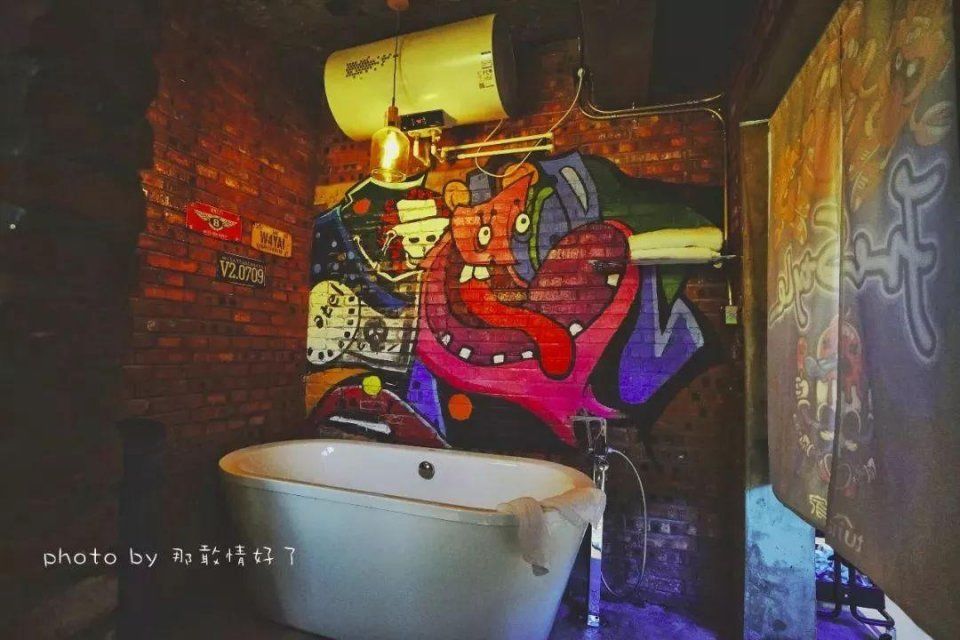

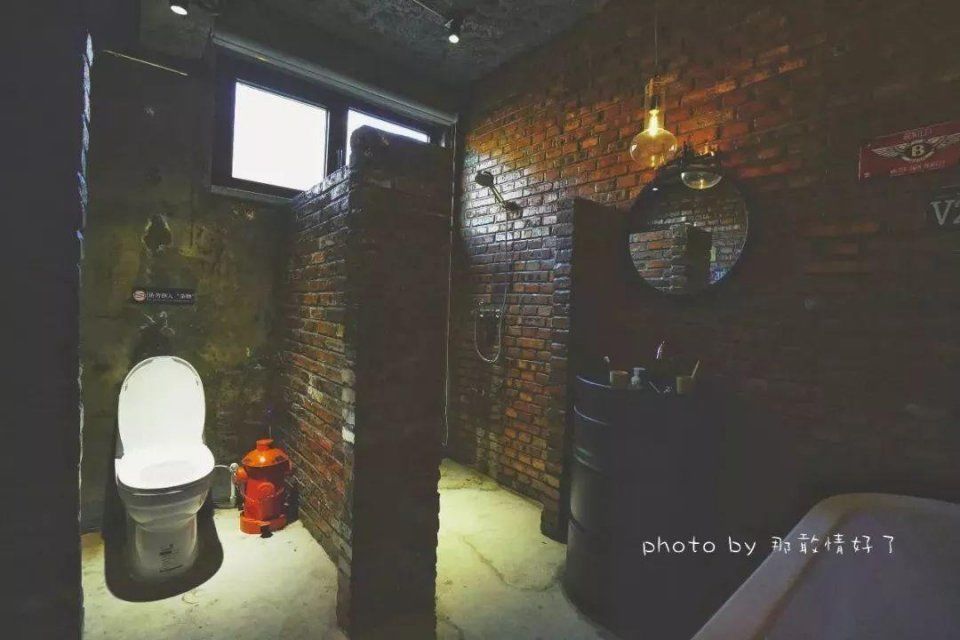

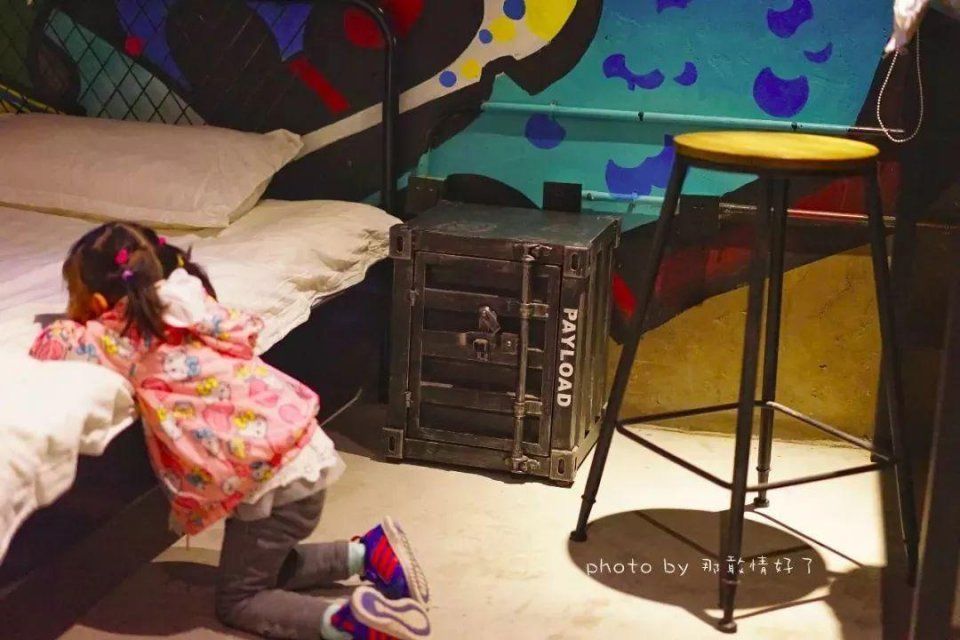

工业风和嘻哈的标志性元素这里都有,红砖墙、水泥地、滑板、油漆桶洗手池、集装箱式的床头柜、消防栓垃圾桶、艳丽的涂鸦、裸露的钢管、轮胎坐垫,甚至烟灰缸都是轮胎的。

工业风带来冷峻的色彩和感受,但是这间房让人感觉温暖,原因在于除去金属家具,还增加了很多柔和的木质,以及舒适的大沙发,三台踢脚线电暖气,一台空调,秋冬季节的温暖全靠它们了。宽敞的大床适合一家三口居住。

民宿不含餐,所以想解决饭的问题可以叫外卖哦,如果希望能自己做饭,那可以选择“微墅”,即微型别墅,一共三栋,名为无白、后白和前白。

这一栋就是后白,一层是厨房、客厅、起居室、浴室和卫生间,厨房工具俱全,如果需要什么怕没有的话,建议提前打电话问问或者自己带着。

不过这间房的wifi不是很给力,比嘻嘻要差一些。

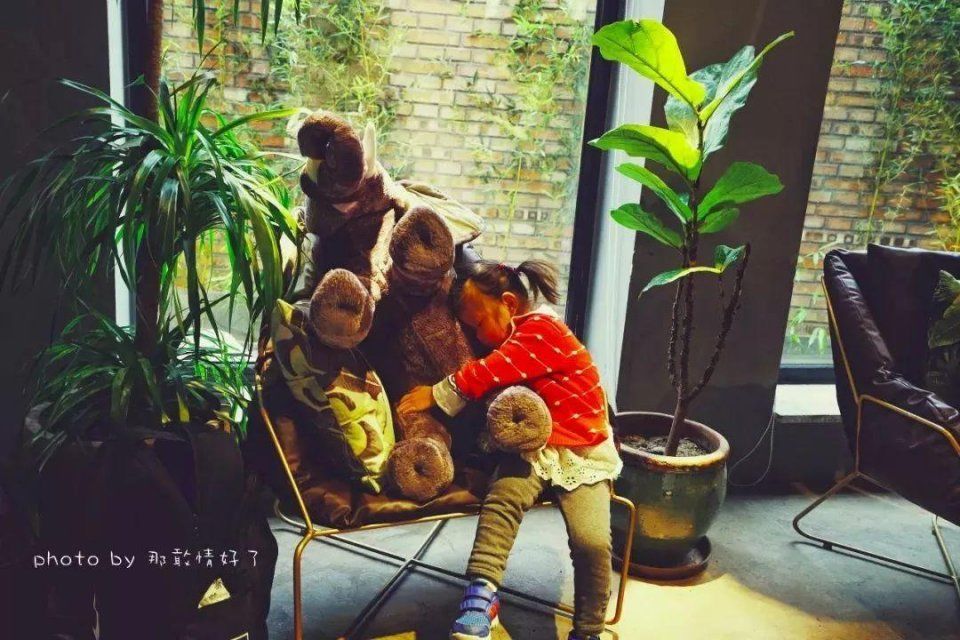

姐们儿@贪玩食客 家特别擅长嗷嗷的孩子,只要有喜欢的玩具就能消停消停。房间里的大象她特别喜欢,一直骑一直骑,她妈还给她带了机器人。

三栋微墅都是适合一家人居住,两大一小,两大两小,宽敞的大床足够睡下。

爬上旋转楼梯就到了私密性极好的二层,躺在床上就能看到不远处的西山,甚至星星。私家露台可供户外烧烤、消遣。

夏天

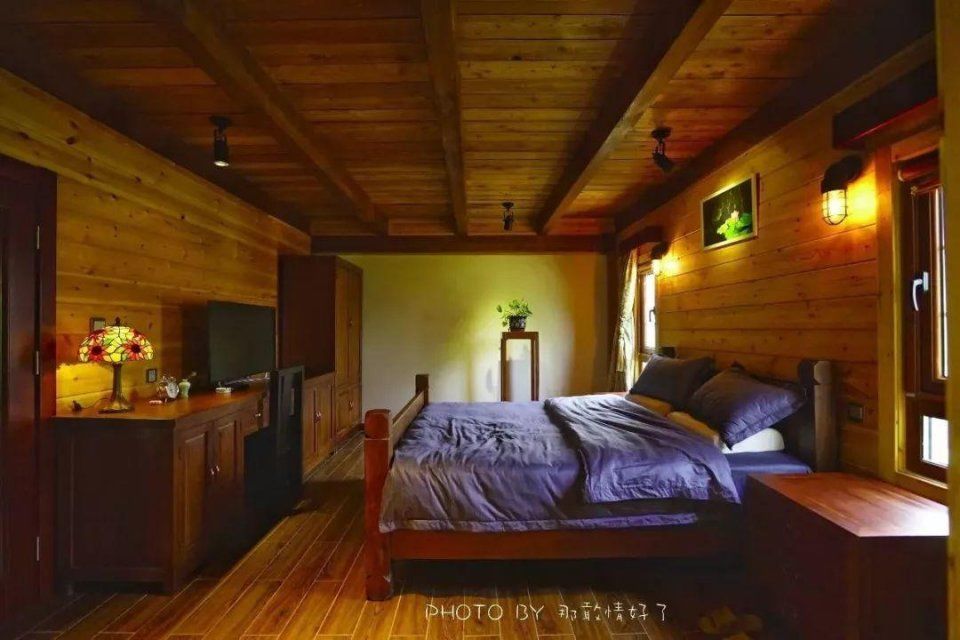

⑤竹喧庐木屋

北京市昌平区定泗路238号达华庄园东1门

四季的更迭明显,可更迭的节骨眼儿却仿佛一瞬间。树木好像一夜之间长出了头发茬儿,而气温也是瞬间让所有人都想把衣服揪得离自己远一点再远一点。

每年,我都会和十来个兄弟一起去郊区租个的房子过上一天乱乱哄哄又百无聊赖的日子。

去年夏天我选了一栋三层楼的木屋别墅,离市区很近,自驾一小时就能到。总共可以容纳10人,二层、三层为客房,格局相同,每层住5位。一个单人床+一个双人榻榻米在一个房间,最里边的一个卧室是大床,所以要是团建、轰趴,最需要注意的是性别,不然怎么分房间是个麻烦事儿。

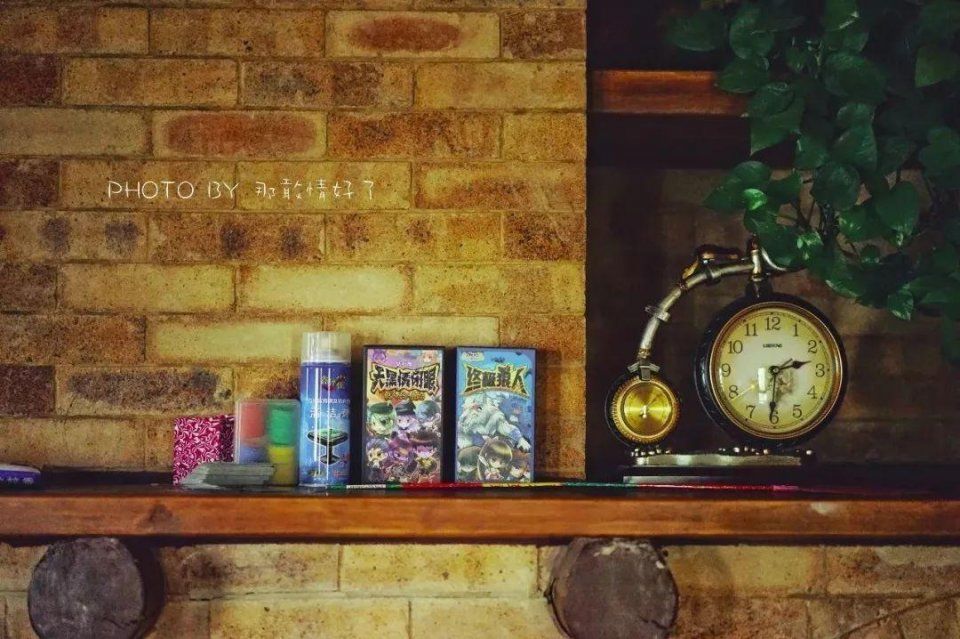

进门左手边的榻榻米各个角落布置得好有意思,墙边的推拉门做成了小柜子,里边藏着崭新优质的拖鞋。电表箱也被弄成了装饰品的外表,好多复古的摆件、画作、地灯,营造了温馨的气氛。同时客厅还有个壁炉,冬天如果不怕把房子点了,可以烧壁炉取暖。

独立的大床房卧室和卫生间、浴室在一个房间,会造成些许不便,住在榻榻米和单人床的朋友必须进到这个屋子来。宏观看上去很美,但是这个木屋的缺点就在于很多细节做得粗糙,属于短租类的民房,而非设计师精品民宿,比我们当年玩儿的瓦厂要差很多,跟原乡美利坚类似。

一层是公用的大客厅和作料、工具俱全的厨房,小饿的时候,我们波兰回国的艺术家日思夜想把自己变回当年小瘦却不得的小胖同学,就亲自下厨为姑娘做了一餐。

木屋有个不小的院子,院子中还有个封闭的小房子带空调。从附近超市买来的凉菜、啤酒,以及兄弟们顶着高温烤出的串串,从室外桑拿房到小屋空调房,感受着唾手可得的幸福。

也许吃什么无关紧要,聊什么亦无所谓,看着眼前这些相识十来年的朋友,多年后仍能聚在一起,就是努力赚钱努力花钱的动力吧。

和一群志同道合的兄弟,过自己喜欢的生活,仅此而已。

作者@那敢情好了

北京土著,伪文艺青年,自由摄影撰稿人。探索隐蔽去处,分享小众旅行,假期时间丈量世界,工作间隙写字拍片儿,生命不息,行走不止。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。