益阳青年旅行

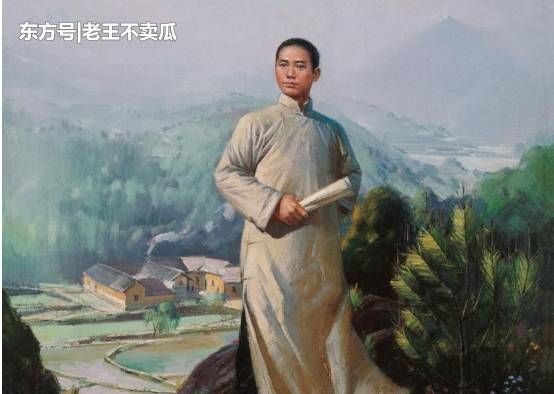

毛泽东在湖南省第一师范求学时,有一天翻阅当时的《民报》,读到一篇关于两个学生旅行全国的文章,记述他们一直走到四川靠近西藏边境的打箭炉。毛泽东很受鼓舞,决定仿效他们,也去作

毛泽东在湖南省第一师范求学时,有一天翻阅当时的《民报》,读到一篇关于两个学生旅行全国的文章,记述他们一直走到四川靠近西藏边境的打箭炉。毛泽东很受鼓舞,决定仿效他们,也去作这样去旅行,但他只是穷学生,没钱远游,只能计划先在湖南省内旅游。

1917年,学校马上要放暑假的时候,毛泽东与好友萧子升(当时他楚怡小学当教员)一起商议,如何度过漫长的假期。经过一番热烈的讨论,他们商定了一个十分奇特的度假计划:去当叫化子!身上不带一文钱,去作长途旅行,通过乞讨解决食宿问题。他们认为,这样就可以深入底层人群,考察社会动态、世道人情,一定能够看到、学到很多不一样的东西。

第一师范正式放暑假的那天,毛泽东一大早就赶到楚怡学校。他剪了一个利落的短寸头,穿一领早已破旧的衣裳,夹着旧雨伞、布包袱,只面一套换洗衣,此外就是毛笔、墨盒、笔记本等物。萧子升也换上了同样的装束,只不过包袱里多了一些信纸信封和一本《诗韵集成》。

出门之后,马上面临一个最现实的难题:如何解决旅途中的吃饭、住宿问题。当时旧社会有一些失业塾师或没钱的读书人,为维持生计,就外出奔走,给一些大户人家或店铺商家写字、送对联或说些吉祥话,讨得三五文钱,聊解温饱之忧,这种做法在当时被戏称为“打秋风”。

毛、萧二人便采用这种方式来他们经过市集村镇,就专门找那些商号、店铺、机关或看上去比较殷实的人家,作上一副对联送上门去,或者询问有无需要代写文字的临时性工作,换取一点微薄的酬劳。他们这种接近于乞讨的方式,在那个知识分子稀缺的时代还是有一些用武之地的。结果,在那一个多月的旅行兼游学之中,他们虽身无分文,却靠着卖文作字解决了不少实际问题。

[page]

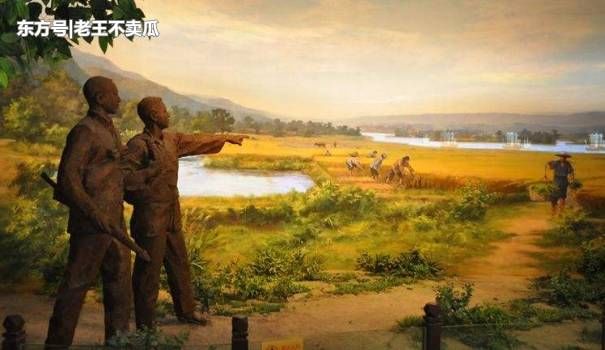

毛泽东和萧子升一路意气风发、兴致勃勃,经过一个又一个市镇,也深入到许多穷乡僻壤,一边旅行一边观察各地以农民为主各阶层人民的生产生活状况。

有趣的是,出身于书香门第的萧子有旅途中总有些放不下架子,向人问路,总要习惯性地先整理一下衣服,干咳两声,然后才开口,而且只愿进大户人家的屋。而农家子弟毛泽东却没有这些讲究,谈话亲切,愿意进普通农户家里,特别热心于访贫问苦,跟什么人都谈得来。

这次“游学”,他们俩先后漫游了长沙、宁乡、安化、益阳、沅江等五个县,堪称一次学识和思想上的大丰收,获得了很多书本上学不到的知识和感悟。

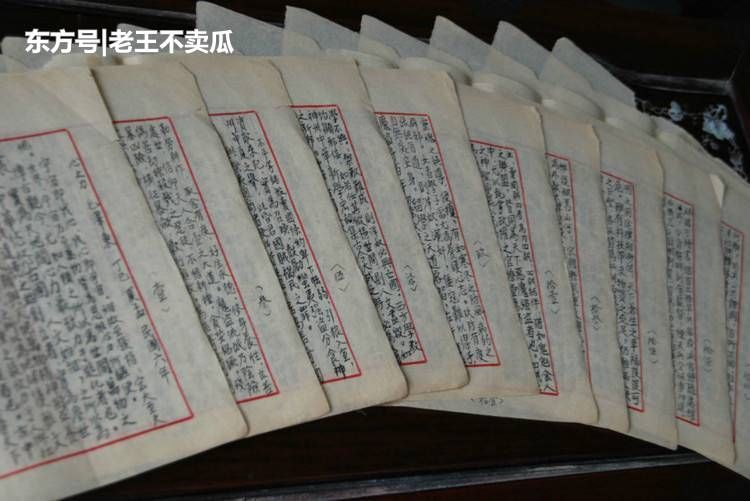

毛泽东和萧子升走到哪里,写到哪里,在旅途中记下了大量的“游学”笔记。回到学校后,这些笔记被他们的同学好友争相传阅,称赞他们是“身无分文,心忧天下”。这八个字,后来就成为一众友人对毛泽东常常提出的亲切而又由衷的赞誉。

据湖南一师一些同学的回忆,毛泽东曾把这次旅行游学途中所见所闻所感中最有意义和价值的内容,整理成文章寄给湖南通俗报等报刊,前后共发表了数篇。可惜现在已经找不到当年的报刊了,无法更详细了解毛泽东这次“驴友”初体验的诸多细节了。然而,他们的这段“驴友”初体验,已经为世人留下了一笔“身无分文,也能穷游天下”的精神财富。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。