绕着地球去旅行读后感

先不说有趣不有趣,刷国家数这件事儿真是挺无聊的。80年代去苏联游历一圈,走了莫斯科,明斯克,基辅,耶烈万和第比利斯等几个城市,到了90年代回头一算,哎哟我去过的国家多了好几个呢!假

先不说有趣不有趣,刷国家数这件事儿真是挺无聊的。

80年代去苏联游历一圈,走了莫斯科,明斯克,基辅,耶烈万和第比利斯等几个城市,到了90年代回头一算,哎哟我去过的国家多了好几个呢!

假设以后全球统一成一个国家了怎么办?

可能大多数喜欢旅行的人没有其他更好的方式,来表达自己的旅行是多么丰富多么牛逼,所以去过多少国家遍布几个大洲成为一种简单粗暴的表达方式。

就像有些朋友会用世界各地的打卡照拼成一面照片墙作为朋友圈封面照,让人一目了然——看,我去了那么多地方。

但这跟“有趣”没大多关系。

相比之下,像小北京这种花了四年时间骑行了亚非大陆和美洲大陆的人,辨识度似乎更高一些。关键词不在四大洲,而在于四年和骑行,当然旅行时间和旅行方式也未必代表着有趣,但至少他的感受是丰富而真实的。

身边有些旅行者的朋友圈能够拓展我对于世界的认知,比如很多年前孔雀的一条微博我印象特别深刻:

“还有那些交了几个男/女朋/炮友就成天"全世界男/女人都这样"的人,我很想问一句,巴布亚新几内亚的部族你有没有睡过哪怕百分之一?你有体验过楚科奇半岛冬天的性生活?你是在关塔那摩捡过肥皂,还是为修女们当过性奴?布须曼人和因纽特人的爱情观有什么不同你懂么?这都不知道还谈什么全世界!? ”

但可惜更多的人出去打卡只是为了告诉大家——我吃得好住得好玩得好,我在这儿我很美~

▲我在这里我很帅(自黑一个 摄影:金晋

从逻辑的角度来说,“走再多的国家也不能让你变成一个有趣的人”这个句话其实是没有什么因果关系的,无趣的人不会因为多走了几个国家就变得有趣了,反之亦然。

只是从商业需求来说,你要成为一个旅行KOL,就需要标榜自己的有趣标签来吸引更多的吃瓜群众,那么去过的国家数就跟微博粉丝数一样成为一个硬性指标,不够客观,但似乎也没什么其他好办法。

但就像所有人也许都觉得登顶14座8000+雪山是如何如何牛逼,却并不知道也不关心首登梅鲁峰的勇士,或是那些已经非常接近雷克萨西峰峰顶的阿式登山者。

举这个例子,想表达的是:走过再多国家,不仅不能让你变成一个有趣的人,而且也不能把你变成一个牛逼的人。

我不再喜欢与别人探讨旅行(自以为比较了解所以不屑),也不再去跟别人比较旅行(的成就)

走过100个国家?噢,你开心就好。

无国界壮游?噢,go ahead。

最会玩的旅行家?噢,你玩你的。

然而有趣的旅行家成为一种高大上标签,也产生了【有趣焦虑】和【有趣鄙视链】,简单的事情就这么变复杂了。

想问问所有喜欢旅行梦想环游世界的人,你们真的关心——所有这些经历是否让自己变得有趣吗?

我先说,我关心。

尤其是在周围有一些小伙伴表现了对我的生活无比羡慕向往,表达出“wow,你过着我梦想的生活”“wow,你是个有故事的人”如此这般赞赏的时候,我承认我的虚荣心是满足的。

但这不重要,因为“变得有趣”这件事,不是动因,更不是结果。

况且“有趣”这个词本身就不具备普世价值观,各花入各眼的很主观的一个喜好——你觉得有趣的,也许别人觉得是哗众取宠。

所以我想说,相比于有趣,更重要是的这两件事:

1.感受丰富,热爱生活

2.找到自己喜欢的旅行方式

~~感受丰富,热爱生活~~

很喜欢一句话:

是一个人感受的丰富性,而不是发生在ta生活中的事件的密度,决定ta生活的质地

是一个人的眼睛,而不是ta眼前的景色,决定ta生活的色彩。

提到感受丰富热爱生活,可以去看看《阿勒泰的角落》《北极光》《西班牙旅行笔记》这样的书,不过我印象最深刻的是阿兰·德波顿那本《旅行的艺术》,得有多么细腻的笔触和敏感的思绪,才能写下那样的篇章。

当时的读后感是这么写的:

看余秋雨的推荐序就知道这是一本不同于以往所有“旅行”类书籍的书,更多得描写了在路上的一些细微的心情心理,比如作者对“壮阔”就有十分具体且深入的描述,尽可能还原了了大多数旅行者在面对“壮阔”时内心的活动——因为感受到自己的渺小而心生敬畏~~~

此外还喜欢一句话“回忆和期待一样,是一种简化和剪辑现实的工具。”现实的出行其实也是普通的生活,在别处而已,同样有琐碎低落疲惫失望的心情,所有美好其实都是期间某些难忘情景的拼接......文中还有很多相当细腻准确的文字描写了那些特定的心情,内心深处最隐蔽地方的小小念头,都会让人结结实实地感同身受一番“噢,真的是那样,对,就是那样的!”

旅行者是去经历去体验这个世界多样性的美好,消费了什么不重要,有钱固然可以任性到走一次现代版的80天环游地球,但我钦佩的是那些真正热爱生活,深情地与这个世界互动的人,像星野道夫一样在阿拉斯加旅居数年走在漫长的旅途中,像石田裕辅那场7年95000公里的不去会死……

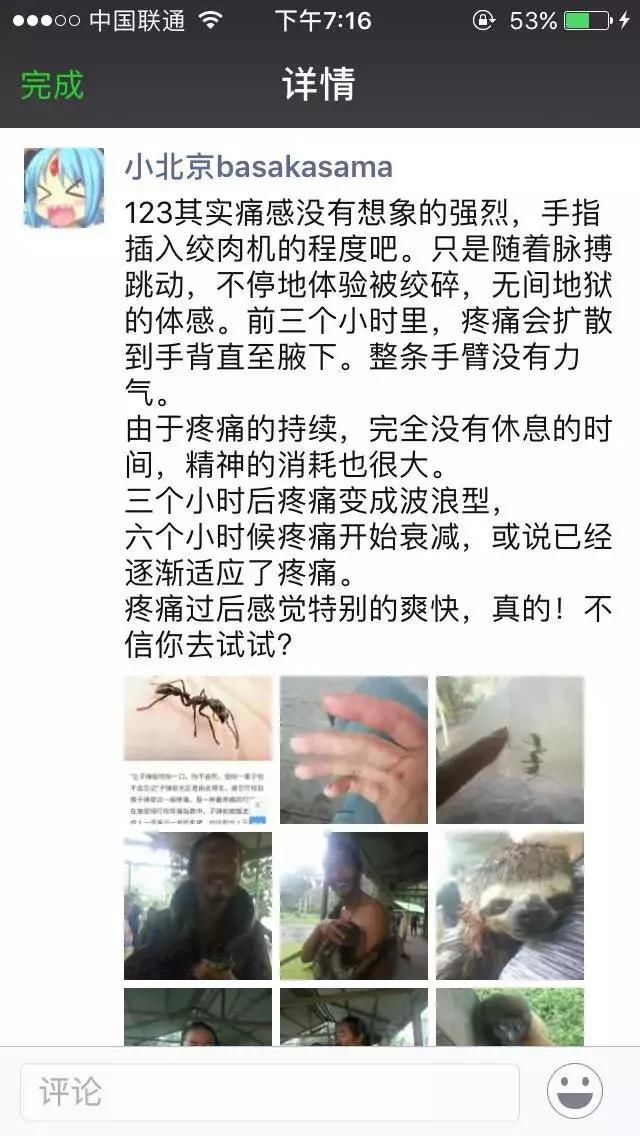

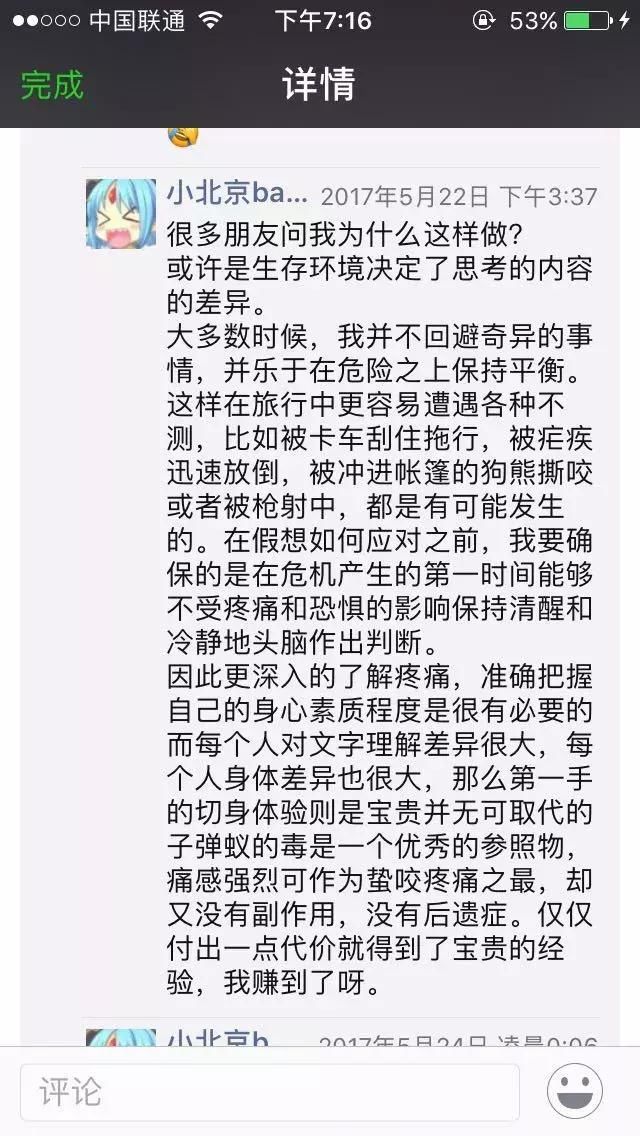

前文提到骑车环游世界的小北京是一个感知丰富且勇于尝试的人,他始终有独特的见解和判断,看看他是怎么描述被子弹蚁蜇咬的:

我在Gap Year回来之后也发表过一些感慨:远不远方,旅不旅行不重要,去过多少个国家更不重要,说到底还得看你是否热爱生活。

(子弹蚁这事儿,大家切勿轻易模仿- -

~~找到自己喜欢的旅行方式~~

谈不上语重心长,但是在我有限的探讨或者跟陌生人的交流中,每每提及类似关于旅行的话题,我只会表达一个观点:认识你自己!(德尔菲神庙遗址上刻的一句箴言)

旅行是一件很私人的事情,每个人应该去真正聆听内心,找到自己喜欢的旅行方式。

“人真正喜欢什么,似乎有着天性里的注定,是从内心里长出来的。走别人选的路,就算足够努力,也是表面忙碌积极,内里终究蒙着一层灰灰的雾气。”

出去玩嘛,自己开心自己爽,最重要,别人觉得我有趣我也小小虚荣一下,别人觉得我无趣,so what?做自己喜欢的事,老子开心就好!

身边有认识各种各样的小伙伴:有的在全球不同的海边潜水和水下摄影;有的去不同国家的滑雪场玩着单板,有的去徒步美国太平洋山脊小径、大陆分水岭小径和阿巴拉契亚小径;有的在世界不同角落里追逐星空或是废墟;有的则找了赞斯卡地区一座7000+的不知名雪山完成国人首登。

当一个人认真去做一件ta喜欢的事情时,无疑是闪光的。

我也喜欢咖啡馆,喜欢在路上邂逅好看的姑娘,喜欢奢华的酒店和独具匠心的民宿,喜欢在博物馆里访古问今,喜欢在泼水节洒红节的现场做回一个孩子,喜欢在浩瀚的矗立了千年的遗迹前暗自感慨自己的渺小,喜欢杰克凯鲁亚克书里所描述的“他们睡在大货车后边,盖着蔓布,呼吸着寒冷的空气,躺着看落基山夜空的星星”那样的场景。

但我更喜欢的还是自然风光,尤其是雪山冰川,高原海子,日出星空。

用最原始的行走去深入或历经最纯粹的星球表面,在世界最高冷的极寒极高地等候一场日落或月出的时候,我不会觉得孤独,只会觉得眼前的冰川,晚霞,星河壮阔,会让我前所未有的平静连接着灵魂深处的愉悦,似乎与生俱来的使命就是为了站在这样的地方,目睹这一场时间的风景。

虽然并不是每个人都能够真正去欣赏南十字星紧跟着半人马座升起,也不是每个人都能够因为冰川融汇着堰塞湖而喜悦,更只有少数人才追求着把自己的脚步迈向几乎无人触及之地。

但我知道我是这样的人,正因为我喜欢那不言不语的山河辽阔,所以其实并不太有国境线这个概念,也信奉着卡尔萨根那句话:“只要你在绕地轨道上花一点时间凝视大地,心中铭刻最深的国家主义观念就会开始消逝。”

乘坐飞机的时候我喜欢看着窗外,对照着google map卫星视图看着这个星球的海岸线,冰川或河流的蜿蜒,山脉的连绵,岛屿的形状,林线与雪线的轮廓,这就足以让我开心,甚至会感动。

瞎废话了一大通,简单来说就是:

你想的不应该是如何有趣,而是别忘了一开始为何而出发。

你可以很功利得把旅行当成一种贴金似的自我投资手段,要么就干脆回归简单——那不过是你漫漫人生长河中的一丝涟漪,聊胜于无~

我不需要有趣,这颗星球已经足够有趣,我只是想好好看看她~

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。