时间旅行的证据 17世纪

1697 年 4 月 17 日,清圣祖康熙皇帝不顾众多大臣的反对,坚持己见,亲率大军,经过 51 天的急行,跋涉 1400 公里,从北京来到宁夏银川。在这个素有塞外江南美誉的地方停留了 19 天后,才

1697 年 4 月 17 日,清圣祖康熙皇帝不顾众多大臣的反对,坚持己见,亲率大军,经过 51 天的急行,跋涉 1400 公里,从北京来到宁夏银川。在这个素有塞外江南美誉的地方停留了 19 天后,才心有不甘地放弃了亲自行军穿过沙漠追击他的头号大敌噶尔丹的计划,命令他的将军们继续前行,奔赴阿尔泰山。然后皇帝沿黄河而下,一路考察,慢慢悠悠地返回京城。这一趟为期 129 天的行程成为他一生中最久的一次旅行。

然而,康熙皇帝万万没有想到,他所有的犹豫和焦虑其实毫无意义,因为就在他到达银川以前,噶尔丹已经神秘死亡。(康熙帝戎装像)

噶尔丹是谁?在传统的历史书籍里,此人是一个野心勃勃的民族分裂主义者,他在居心叵测的俄国殖民主义者的支持下,自不量力地对抗代表历史进步力量、维护民族团结的大清王朝。然而真实的历史从来不是如此黑白分明简单易懂。游牧民族的一大悲哀在于他们缺少发达的书面文化,后来的历史学家不得不常常透过敌人之眼去窥视他们的雪泥鸿爪。游牧民族的历史并不总是由胜利者书写,而是由书写者来决定谁是最后的胜利者。

最后一个游牧帝国的崛起

回到十七世纪的亚洲内陆地区,噶尔丹其实是最后一个游牧帝国准噶尔国的大汗。在准噶尔战争爆发三十年前,年轻的噶尔丹结束了在西藏的十年修行,带着恩师五世达赖的指示返回家乡阿尔泰地区。在兄长僧格被谋杀后,噶尔丹联合其他部族处死凶手,继位成为准噶尔部的大汗。

准噶尔部是蒙古卫拉特四部之一。卫拉特部又被称为厄鲁特蒙古,是蒙古高原上的一支游牧部族,长期活跃于蒙古高原的西侧。卫拉特部的先祖是明朝时期大名鼎鼎的瓦剌。当年,在土木堡战役中,瓦剌军队俘虏了年少气盛的明英宗。这可能是中国历史上唯一一个在战场上当了俘虏的皇帝。

噶尔丹仅仅花了十多年的时间,便将准噶尔部打造成空前强盛的游牧帝国,势力范围包括蒙古、新疆、青海等地。但是,雄才大略的噶尔丹并不满足于此。

明末时期,蒙古部族大致分为三大部:漠南察哈尔等部、漠北喀尔喀部和漠西厄鲁特部。占据外蒙古的漠北喀尔喀部在明朝时期又被称作鞑靼,是退回蒙古高原的元王朝后裔。后来喀尔喀部陷入纷争,噶尔丹亲率三万大军越过杭爱山,在鄂尔浑河上游击败了喀尔喀联军,一举控制外蒙。喀尔喀部族陷入群龙无首的混乱中,纷纷南逃,进入内蒙地区,寻求康熙皇帝的庇护。早在康熙皇帝的祖父皇太极时期,满清政权已经进入内蒙,将蒙古各部分别编旗。面对蒙古高原上的动荡局势,康熙皇帝相信,如果不能维持住内蒙地区的稳定,清帝国也许就会像明帝国一样退守长城一线,左支右绌地应对来自蒙古高原的威胁,最后重蹈覆辙地走上土崩瓦解的穷途末路。所以,他下定决心积极迎接噶尔丹的进攻。同时,在西藏摄政桑结嘉措别有用心的鼓动之下,信仰坚定的噶尔丹也下定决心挑战势力迫近的大清帝国。

遗憾的是,他至死也不知道五世达赖送来的谕旨其实是桑结嘉措精心伪造之物。此前,他的恩师已经去世。(准噶尔降臣阿玉锡持矛荡寇图。)

1690 年,噶尔丹率领大军沿着今天北京至莫斯科国际铁路的线路,穿越分隔内外蒙古、地理条件极度恶劣的戈壁沙漠,进抵距北京仅有 400 公里的乌兰布统。他的对手是康熙帝的皇兄裕亲王福全率领的八旗禁军。在辽阔的内亚大地上,两个新兴帝国之间的战争终于爆发了,而在两者的身后,还有一个虎视眈眈的新兴帝国——沙皇俄国。有趣的是,这三大帝国都与成吉思汗创立的蒙古帝国渊源颇深。

“正统皇权”的争夺战

原本就是蒙古高原上游牧部族的准噶尔自是不用多说。噶尔丹自认为是著名的俺答汗(阿勒坦汗)的后继者。在 1587 年,俺答汗赠予藏传佛教格鲁派的领袖以达赖喇嘛的头衔。作为回报,达赖喇嘛宣布俺答汗是忽必烈的转世。噶尔丹不是成吉思汗黄金家族的后裔,但是通过西藏达赖喇嘛的支持,他宣称自己是蒙古人佛教信仰的最高捍卫者。

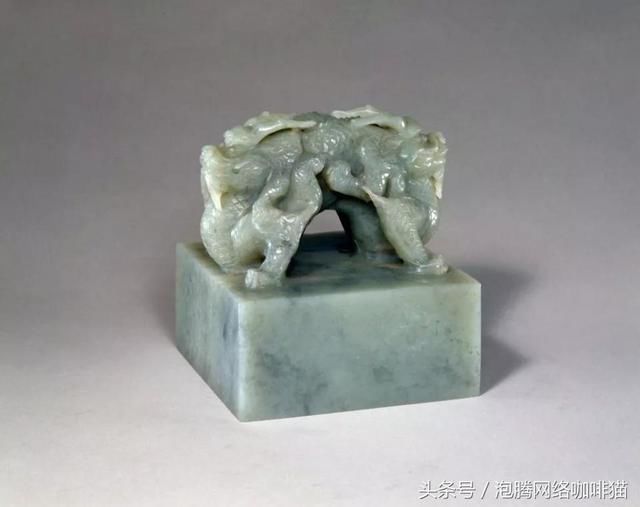

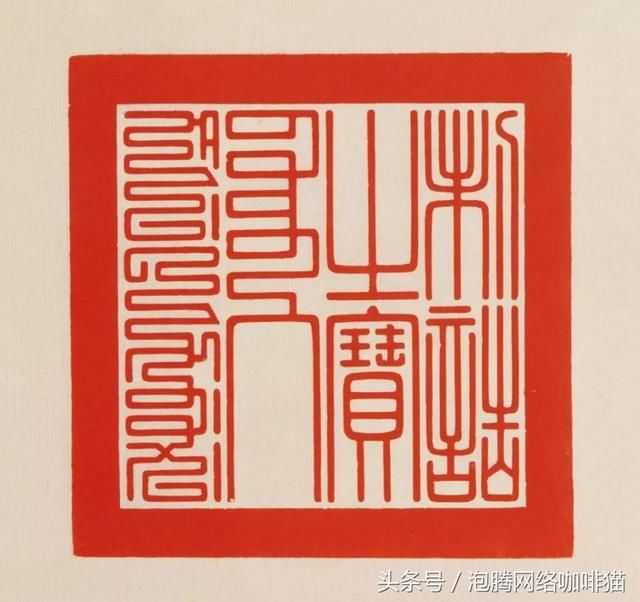

在欧亚大陆的东端,大清帝国的统治者也当仁不让地将自己视作蒙古帝国的后继者。1635 年,皇太极从北元皇室正统察哈尔部林丹汗的长子手中得到了元王朝的传国玉玺。这方用玉石雕琢而成的玉玺上刻有“制诰之宝” 四个字。

皇太极认为拥有这方传国玉玺象征着他合法地从元朝继承了全中国的统治权。(青玉制诰之宝。)

一年后,女直的诸王、大臣、以额哲为首的蒙古各部首领以及孔友德等汉人将领齐集沈阳,拥戴皇太极称帝,定国号为清。

在欧亚大陆的另一端,新兴的沙俄帝国正在争夺成吉思汗的长子术赤所建金帐汗国的全部政治遗产。1575 年,留里克王朝的末代沙皇伊凡四世把一个名叫西蒙•别克布拉托维奇的人物迎接到莫斯科,坐上了沙皇的王位,自居于大臣的身份。第二年,他接受了西蒙的让位,重新成为沙皇。伊凡四世精心策划的这场俄式禅让当然不是任性之举。这个西蒙的真实身份是金帐汗国那玛罕家族最后的大汗阿哈默德的曾孙。通过这场虚情假意的禅让仪式,曾经的莫斯科大公成了金帐汗国的继承者之一,获得了统治术赤后裔们的权利,被蒙古人称为“扎根汗”,意为“白色大汗”。

正是因为三大帝国都试图继承蒙古帝国的辉煌遗产,所以准噶尔战争已经不再是中国历史上汉帝国与匈奴之间那样的传统战争了,而且参与角逐的政治力量也不再仅仅局限于亚洲部分。这场不可避免的争霸战成为了早期近代世界形成的标志性事件。

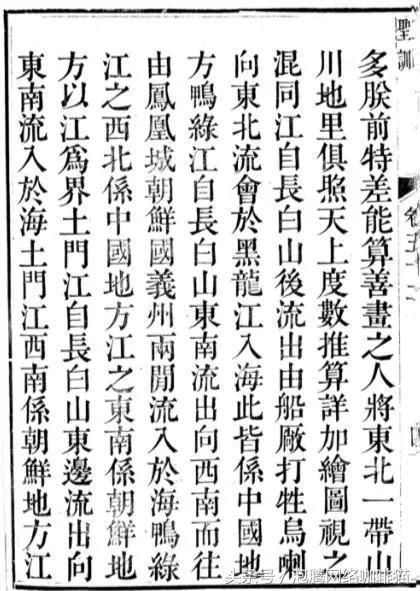

为了全力应对噶尔丹带来的严峻挑战,康熙皇帝与一路东扩的沙俄达成妥协,签订了《尼布楚条约》。(康熙帝为测绘东北地区,特详谕大学士哪些属于“中国地方”,以及以什么为界线。)

此时,清帝国擅长使用火器(尤其是火炮)的陆军依然是世界上最强大的军事力量。另一方面,准噶尔也努力与俄罗斯改善关系,以便于在遭遇清帝国的全面贸易封锁之后还能从俄方获得武器支援。七年后,经历了三次艰苦卓绝的远征,康熙皇帝幸运地成为这场战争的最后赢家。1698 年的秋天,皇帝千方百计得到了噶尔丹的遗骸。在城外的练兵场上,他举行了一场隆重仪式,在整齐列队的满蒙汉八旗兵眼前,将噶尔丹的遗骸挫骨扬灰。曾经称霸内亚一时的噶尔丹汗就这样和他短命的帝国一起灰飞烟灭了。

为“天命庇佑”而篡改的历史

就在获知噶尔丹死讯后不久,康熙皇帝一反常态地指定三名大学士共同主持编纂记录这场伟大的军事胜利的战史。十年后,48 卷的《亲征平定朔漠方略》终于问世,有汉文、满文和蒙文三个版本。这部战史光荣地宣称——噶尔丹的自尽而亡,恰好印证了康熙皇帝此前的预言,皇帝真是料敌如神呀!然而,后世细心的历史学家发现,噶尔丹是在当年4月4日病死或者被谋杀,而不是所谓的5月3日服毒自尽。最简单的一个证据是,噶尔丹自认为是菩萨的化身,是转世活佛,这种人怎么可能违背信仰选择自杀呢?

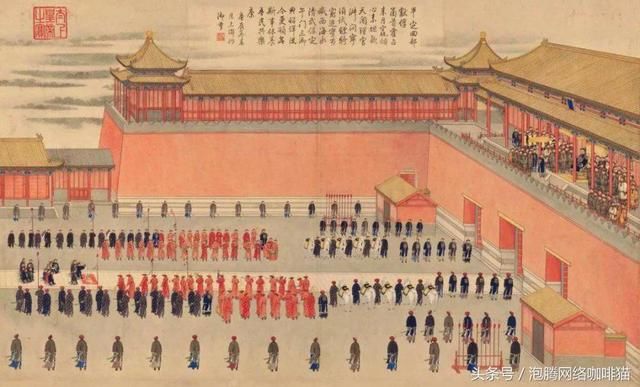

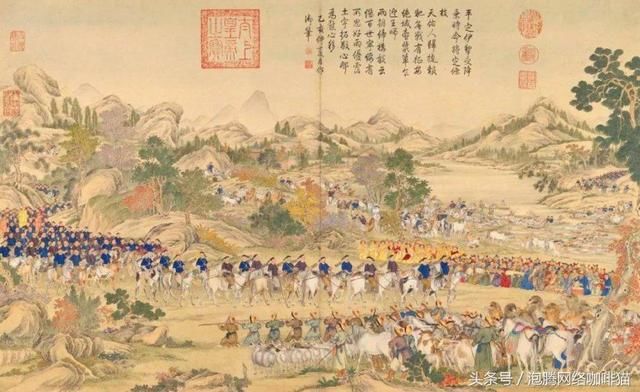

为什么康熙皇帝和大臣们会篡改胜利记录呢?原来康熙皇帝曾多次预言,噶尔丹的结局早已注定,或者投降,或者被擒,否则只有自尽。(平定回部献俘·平定准部回部得胜图·郎世宁等作。)

前线上报的噶尔丹死讯令皇帝大为意外。准噶尔战争是一场伟大的胜利,却不是一场完美的胜利。如果噶尔丹死于4月4日,那么十多天后康熙皇帝的宁夏之行是否会被批评为好大喜功的鲁莽行动呢?如果噶尔丹是病死,那么康熙皇帝的多次预言是否会被嘲笑为一厢情愿的大言炎炎呢?于是,皇帝和他最亲密的大臣默契无间地改动了几处关键细节,重写了战争胜利的故事,反复歌颂皇帝的英明神武,论证大清帝国的天命所归。因为这个新兴的帝国极度需要天命庇护。

试想一下,仅仅在八十年前,抚顺一带的女直部族领袖努尔哈赤举行即位仪式,自称后金国大汗时,其实不过是偏安一隅的小诸侯。清帝国的迅速崛起既要归功于从努尔哈赤到康熙皇帝这几代统治者的雄才大略和励精图治,也要感谢十六、十七世纪的全球化进程。从十六世纪以来,大量的美洲白银被西方国家输入到东亚世界,掀起了巨大的商业热潮。这股大潮促进了人口和商品的流动,将全球广大地区前所未有地紧密联系起来。

这一变动不仅动摇了东亚世界长期稳定的朝贡贸易秩序,也导致各个地区政权面临着更加剧烈的内外冲突。各政权边境地带的商人、走私贩和海盗日益活跃壮大,成为了现有体系最头疼的挑战者。

垄断了东北地区人参贸易的努尔哈赤正是这一时代新趋势的最大受益者。(“太祖初举下图伦”图。)

等到十七世纪中叶,随着贸易热潮的衰退和小冰河时期的气候影响,欧亚大陆上的众多政权都变得脆弱不堪。即使是当时世界最强大的明帝国也在长期遭受“南寇北虏”的慢性折磨之后,最终被西北饥荒难民掀起的乱流浊浪冲击得七零八落。努尔哈赤的后代抓住千载难逢的良机迅速入关,几乎是一夜之间定鼎中原。这难道不是天命所归吗?而更为重要的是,清帝国的统治者必须努力向帝国人民展示自身肩负的天命。

从多元灵活到保守腐朽的“天下共主”

清帝国是继蒙元帝国之后,又一个打破农耕社会和游牧社会对立格局的庞大帝国。与命运短暂的元帝国不同,新帝国成功地延续了三百年左右。清帝国的成功之道是什么?毫无疑问,最重要的因素是多元灵活的治理模式。这套模式的核心是巩固八旗制度,坚守“国语(满语)骑射”的民族本色,保持满人的威慑优势。准噶尔战争的胜利不仅帮助帝国在蒙古、新疆和西藏地区确立了统治,同时也展示了帝国统治者的无上权威。康熙皇帝的三次北上亲征和他日后的六次南巡都有政治秀的强烈意味。

通过展示皇帝的英明神武和满洲军队的骁勇善战,以及帝国政府的富裕慷慨,帝国的统治者一次次地在向广大民众确认、宣导,天命所归的满洲集团拥有统治天下的正当性和合法性。(平定伊犁受降·平定准部回部得胜图·郎世宁等作。)

令康熙皇帝意想不到的是,也正是通过这场战争,清帝国极大地拓展了帝国的版图。这些传统华夏中国的边缘地带的重新稳定,刺激了贸易复苏,接纳了更多人口和商品的流入。随着白银输入恢复稳定,清帝国顺利化解了十七世纪的全球危机,迎来了十八世纪的长久繁荣。但是,八旗本位的立国之策也导致统治基础薄弱的满族政权始终刻意拒绝汉化,顽固地捍卫八旗集团的传统特权,即使自身已经不可避免地丧失了军事活力和民族本色。而且为了向人数占绝对优势的汉人展示自身的正统性,满清皇室越来越沉浸在卫道士的角色中,千方百计地抵制一切变革。他们的保守态度导致帝国错过了改革的最佳时机。

另一方面,为了统治如此辽阔的版图,清帝国继承创新了辽、金和蒙元帝国的政治传统,对汉、蒙、回、藏因地制宜,采取各不相同的统治方式。我们只要数数乾隆皇帝弘历拥有多少头衔便对此一清二楚。面对中原民众,弘历是继承尧舜禹汤传统的中国皇帝;除此之外,弘历是蒙古、新疆、青海和西藏的最高君主,是可汗中的可汗,是藏传佛教中的转轮王,是“中国的阿育王”,是文殊师利菩萨的化身;他还是台湾、云南、越南、准噶尔、廓尔喀人的平叛者与抚慰者;不要忘了,他也是满族的头号家族爱新觉罗氏的领袖。

清帝国统治者刻意树立的天下共主的身份形象影响深远。(英国使节乔治·马戛尔尼晋见乾隆。)

当末代满清皇室在辛亥革命的危机中被迫宣布退位时,年幼的宣统皇帝和伤心的隆裕太后发表声明,希望新政权可以遵循两百多年的政治传统,确保满、蒙、汉、回、藏五族人民的和平共处。中华民国的缔造者们及时地悬崖勒马,放弃了种族革命的激进口号,全盘接受清帝国的政治遗产,转而致力于建设“五族共和”。当代中华民族正是诞生于此。

后记•新世界的秩序

在康熙皇帝彻底击败噶尔丹的三百二十年后,当我们重新回顾历史,不免感慨万千。昔日这场成果辉煌的帝国反击战奠定了当代中国疆域的基本轮廓。在胜利之后,踌躇满志的清帝国环视东亚世界,已是无人匹敌,然而一劳永逸的帝国也由此失去了继续变革的推动力。帝国统治者没有意识到,噶尔丹的失败宣告了深处亚洲内陆的草原帝国在大航海时代的彻底衰亡。在未来的国际竞争中,海洋必将取代草原。而与此同时,面向大西洋的西欧各国在充满竞争性的地区局势中持续不断地进行组织更新和技术升级,最终完成了对东亚世界的全面超越。

当历史进入十九世纪,长久繁荣带来的人口压力和美洲白银输入的日趋枯竭等诸多因素终结了康乾盛世。清帝国从此走向衰落,最后沦为了世界新秩序中的边缘角色。进入二十世纪,一个个帝国“老大”接踵而去,老态龙钟的清帝国也跻身其中,宣告了中国历史上帝国时代的终结。但是,曾经的中华帝国并没有在时光的尘埃里凝固成冰冷的化石,而是化作蕴藏在古老地层下面的宝贵石油,最终成为当代中国强势复兴的最重要动力源泉,重新孕育了一个拥有广土众民、政治现代、市场发达的大一统国家……

情人节我和老婆逛街,突然有个卖花的小屁孩说大哥哥买束花给女朋友吧,我说她是我老婆,老夫老妻了,就不需要了。小屁孩说了句大哥哥只知道给女朋友买花,刚才买那么多花,就不给老婆买。尼玛我根本不认识这小屁孩……

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。