旅行游记范本

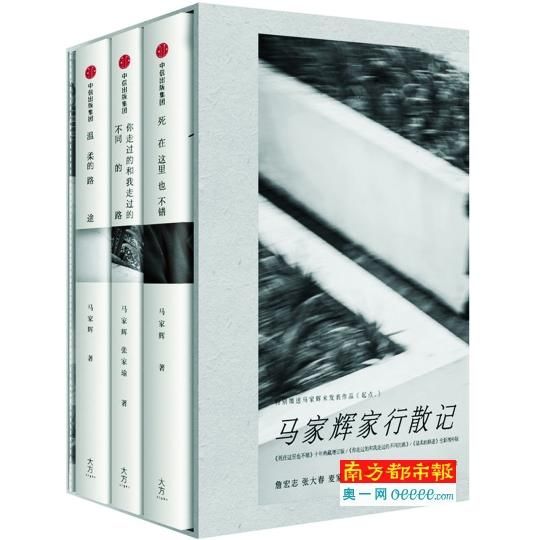

南都讯 记者朱蓉婷 近日,香港作家马家辉推出以“旅行”为主题的《马家辉家行散记》,以三本书记录了他与家人在旅程中自由而真实的行走状态,包含游记《死在这里也不错》、《温柔

南都讯 记者朱蓉婷 近日,香港作家马家辉推出以“旅行”为主题的《马家辉家行散记》,以三本书记录了他与家人在旅程中自由而真实的行走状态,包含游记《死在这里也不错》、《温柔的路途》以及和太太张家瑜合著的《你走过的和我走过的不同的路》,统称“旅途三书”。

生于香港,湾仔长大,又在海外留学多年,很多人会以为马家辉交游广阔、长袖善舞,但马家辉自嘲是一个有点“婆妈”的旅行者。和很多专业的游记作家或旅行家不同,马家辉是非典型背包客。他怕黑、怕冷、怕饿、怕飞、怕人,容易生病,心灵“娇嫩”,充满矛盾。

比如,到黄鹤楼,他不登楼,“站在黄鹤楼入门处,感冒头晕,没法子也没兴趣拾级登楼。只图寻个温暖之地,等待朋友游毕高楼,齐齐跳上旅游车返回酒店冲凉睡觉。”在旅行中遇到阵雨,他“躺在床上忽冷忽热,迷糊得死去活来;当病好之后,踏出旅馆大门,南洋的阳光射到眼前令我几乎站不稳脚步,第一个感想是,好想回家。”

他的旅行往往带着一点“不情不愿”,敏感、犹豫不决,但又离不开文人游山玩水时那一双解构主义的眼睛,这也是马家辉的游记和别人的游记相比更有意思的地方。一个根本不喜欢旅行的人,一个讨厌出门的人,会在游记里写些什么?又是什么促动着一个怕黑怕人怕饿怕晕机的“恐游症患者”走过一处又一处,留下一段又一段的文字?

访谈

在老挝“捡回一条命”

南都:书名“家行散记”有点沈从文《湘行散记》的味道,是有致敬的意思吗?

马家辉:“家行散记”是出版社起的名字,我个人觉得有点老派,太沉重。而我的书里更多的是小伤感、小开心、小确幸,跟沈从文的《湘行散记》是不一样的。我写旅途中的想法、经验,与其说旅行,不如说出门。一家三口离开家门,到外面走走,稍微离开一下原先固有的生活秩序、状态。

南都:你记忆中的第一次旅行是什么时候?

马家辉:第一次旅行是中学毕业后吧,十七岁去菲律宾。我们家有个习惯,小孩毕业就给他出门旅行,可是那时候家里没什么钱,只能一个人去,没有家人陪伴。

南都:一般到一座新的城市,你会去些什么地方?

马家辉:分开两种情况。到一个新的城市,著名景点还是不能不去的,比如说埃及金字塔,一定会去。另外主要就是找自己会觉得自在的地方,比如书店、咖啡厅、菜市场,而且特别喜欢去民居、巷弄里走动。因为我身体体能很差,我们一家三口走到一个城市、一个景点,看了一个小时,然后出来找个咖啡厅坐下来一坐就是两三个钟头才恢复体力,再去下一个地方。

南都:有没有最喜欢去的国家或地区?

马家辉:对我来说旅行就是体验离开原有的秩序,每个地方都是不同的体验。比方说,去日本是“最自在”。因为大家都知道日本的交通、服务有规有矩,他们的各类商品,尤其是文创商品的创意让我能够觉得在那个地方停留最久、最自在。去美国是“最开心”,因为美国人的确蛮有幽默感,你不会寂寞,一来英语可以通;二来到任何地方,小餐馆、小酒馆随便跟陌生人聊,就可以聊得很开心,什么人都坐下来开始讲话。到内地就“最自由”,为什么呢?因为好多地方明明写着“禁止抽烟”,但居然可以抽烟,大家都会说“没事儿”,你大概要去揣摩某些规矩要守,某些规矩可以避开,也没人管你,很有弹性。可能你觉得我在反讽,其实一点这样的意思都没有。去巴黎、佛罗伦萨,当然是“最感动”,被他们的历史文化艺术打动,那么的深厚,不仅是被艺术品打动,是被他们对超越理想的艺术、坚持不懈的追求感动。

南都:在梁文道在序言里,你是一个不爱旅行的“文弱书生”,比如经常生病,害怕人多,不喜欢坐飞机。

马家辉:不是不喜欢,应该是“痛恨”坐飞机。我当记者的时候,有一次去老挝采访,1988年那时候还叫“寮国”。我们在首都永珍,要坐飞机飞去一个旧城,是一架很小的飞机,我和一个法国摄影,还有一起等飞机的五六个人,看到几个人不断试图把飞机的螺旋桨发动,我们就坐在那边从下午等到傍晚,好几个钟头。一直发不动,后来又发动了,以为可以上飞机了,又告诉我们还是不行,让我们回旅馆等,明天再来。第二天去,顺利发动了,飞过去只要几十分钟,摇得不得了,中间几次好像快要掉下去,我很清楚地记得,我自己吐得不可开交,其他几个老外,本来很镇定的,还看着我笑,到后来他们自己都脸色发白发绿,还好最后安全降落,我几乎要拿出纸笔写遗书了。

可能就是那一次之后我有“惧飞症”,避过一劫,等于我后面的生命是偷回来的。那时候年轻,生平首次面对死亡,那种捡回一命的感觉让我知道生命是何等的脆弱,死和不死就看机缘,可能就在发动引擎的那几个人员的一念之间,就在他们第一天决定要不要起飞的那一瞬间,对我的生命来说就是零跟一的区别。

南都:为什么不爱出门还要坚持旅行?

马家辉:每个人都知道我这个人有强迫症,不喜欢动,我每天生活的行程都要非常规律,稍有变动我就很不自在,所以在美国硕士博士加起来八年,好多一般美国留学生会去的地方,我都没去过,连黄石公园都没去过。因为我的生活很固定,不喜欢出门。后来回到香港,三十多岁,想让我小孩多开开眼界才心不甘情不愿地出门。每次出门我都有个习惯,会很烦躁很啰嗦,下了飞机好一点,到最后几天又特别想回家,就是很婆妈的一个男人。

“我没考虑过写得好不好看”

南都:怎么想起给游记起名叫《死在这里也不错》呢?一个真正死在这里也不错的地方,你现在找到了吗?

马家辉:每个美好的地方都称得起“死在这里也不错”。美好的地方就像美好的人,像爱情,不止一个。我们往往会说服自己、甚至催眠自己说“就是他了”,但往往不是这样。可以理解我是一个贪心的人吧。当然每个个体、此物、风景都是独一无二的,但没有任何必然性说明它就是命中注定。没有必然的唯一,只有必然去认定的“唯一”。

这个书名来自有一年在爱丁堡艺术节,八月的英国,阳光很好,天气很舒服,我远远看着太太和女儿,坐在路边给艺术家画肖像。太阳打在我女儿脸上,那一刻我觉得特别美好,当时心里就想到一句话“it s agood place to die.”以后有机会出本书吧,就叫这个名字。

南都:写过这么多专栏、评论,去年还出版了小说,你对写游记有什么特别的心得体会吗?你觉得一篇好看的游记是怎样的?

马家辉:作为一个“放肆”的男人,我写作没有考虑过好不好看的问题。好看与否,在于读者,在于读者带着什么心情、什么准备、什么期待来读。我就用我习惯的语调、角度和笔法去写,我因为我这个“婆妈放肆中年男”的特点,会注意一些小地方,记录细节。比如我去湖南博物馆看千年女尸,我想一般的文化人写游记,大概会写这个女尸的历史啦,怎么保留啦,我写的是站在旁边那个导游。我站在旁边看的时候,这位导游一直称呼这具女尸为“夫人”,夫人怎么样,夫人怎么样的,我就觉得被保留下来的不仅是躯体,还有几千年的尊重,这一个词给我的感想就有很多。

南都:你的文章视线常常对准一些景点之外的旁人,而且特别细腻,所以旅行是你一种独有的观察世界的角度吗?

马家辉:我写的是“snap-shot”,随拍,随手写。《死在这里也不错》有篇文章叫《花见》,写我们在东京看樱花,我看到一对男女在花下赏樱,有点年纪了,大概70来岁吧,彼此没有说话,我就在旁边看他们,在心里为他们编一个故事,他们可能是夫妻,也可能以前是恋人,后来各自结婚了,约定来这里赏樱。日本人把“赏花”叫“花见”,我把它联想为“花下相见,不见不散”。“snapshot”是我写作的取向,可能我就是这样的人吧,没有什么大志,关注的都是生活的小事。

南都:这方面你有没有受过什么文学范本的启发?

马家辉:小时候课本上有一篇沈从文的《箱子岩》,他写到好多年前一个湘西村落划龙船的民俗,过了好多年再回到那个地方,一切好像没有变。沈从文不是在赞美乡村文明的保留,相反是这样的不变、停留、没有进步。我不晓得为什么印象特别深刻,给我感觉就是,它很契合我性格里的某些特质。

比较近的,最打动我的,当然就是詹宏志的《旅行与读书》。詹先生也是我朋友,他读书的渊博、视野的广阔、深刻,每个人都佩服。在他的游记,你可以看到一个人怎样带着他的大脑去旅行、去跟整个世界对话的,而不是找一堆材料来堆砌,他真的把脑袋里的知识跟世界结合。

南都:能否透露最近在写什么?

马家辉:我正在努力跟我的第二本长篇小说搏斗,还是写上世纪50年代到70年代的香港,也是江湖题材,可以把它视为《龙头凤尾》的续集。现在写了9万字,可是已经改了12遍,最近又想到一个主意,很可能又要重改。我答应了三月交稿给出版社,可是没有办法。但也有可能写不下去就不写了,这样,我就是个只有一部小说,还在各地拿了21个肯定和荣誉的作家。这样也好,很酷,很传奇。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。