刺客信条解放怎么快速旅行

在世界杯球赛的呐喊加油声中,不知不觉已经到了7月。让广大家长朋友们又爱又怕又头痛的暑假即将到来--孩子们……解放了……瞬间解压、长期不上课的暑假很容易让孩子变野变懒

在世界杯球赛的呐喊加油声中,不知不觉已经到了7月。让广大家长朋友们又爱又怕又头痛的暑假即将到来--孩子们……解放了……

瞬间解压、长期不上课的暑假很容易让孩子变野变懒惰甚至沉迷游戏,养成一系列坏习惯。

孩子拧着身体窝在沙发里

紧盯着手机或电脑屏幕

手指快速移动

赢一把就喜形于色

输了就扬声恶骂

这样的场景,光是想想都让人“头痛”。

游戏成瘾 = 精神病患者?No!!!

近日,有关“世界卫生组织将游戏成瘾列为精神疾病”的消息被广泛传播,引起了社会和媒体的普遍关注,也让广大家长更加焦虑,对孩子玩游戏的态度进一步恶化。

不过事情并不像这些标题写得那么简单,更和一些媒体的报道有着不少出入。

△澄清辟谣丨WHO并未将“游戏成瘾”正式收录

首先,家长们请吃下一颗定心丸--游戏成瘾≠精神病,不要被不明真相的媒体和营销号带节奏而过分焦虑于孩子玩游戏的行为。

首先家长们要明确的是,此次 ICD 11 中其实并没有出现过游戏成瘾一说,实际上,学者们认为WHO在编写游戏障碍条目中特意避免出现游戏成瘾的说法,而是使用了游戏障碍(Gaming Disorder),将游戏障碍归类为“由成瘾性行为导致的障碍”(disorders due to addictive behavior),这与说游戏成瘾有本质上的不同。

另外,美国精神病学学会列出了9种症状,满足其中5项,才能诊断为“互联网游戏障碍”:

△判定参考丨确诊请前往专业医院

不过游戏障碍的总体出现率非常低,要诊断一个人患有游戏障碍,上面所提到的特征行为必须持续12个月以上,除非症状非常严重或有其他新的症状,不能是几小时或几天的短期行为。

目前,针对游戏障碍没有特效药物治疗和干预研究治疗,常见的治疗方案以部分抗抑郁药、家庭治疗和认知治疗为主。

所以,不要盲目跟从某些媒体没有事实论据的意见,将“你玩游戏就是得了精神病”的脏水随便往孩子们身上泼,而是要以科学的心态与方法去引导孩子们玩游戏的行为。

游戏成瘾要重视,但绝不能“电击”

尽管“游戏成瘾”与“精神疾病”之间并未呈直接相关性,但是“成瘾”行为必须得到有效地引导和改正。

但是由于社会、家庭对孩子们“游戏成瘾”的妖魔化,许多违规违法的“治疗中心”得以滋生、蔓延。

前些年,盛大公司出品的游戏--《传奇》风靡全国,大批孩子沉迷网络世界,很多父母为了让孩子戒除网瘾,找了一个叫杨永信的人。

△恶搞表情丨被网友称为“雷电法王”的杨永信

杨永信号称网戒中心的治疗网瘾少年的专家。对于网瘾少年,他是怎么治疗的呢?

“很简单,电击。”

找几个大汉把孩子绑在病床上,然后拿着电头对着孩子的太阳穴,电击。在进行电击之前,杨永信不会对孩子做任何身体上的检查,上来就电。

认错,屈服,求饶……

这就是臭名昭著的“电击疗法”。

“没有什么是一场电击解决不了的,如果不能,那就两场”。

让孩子接受电击,备受折磨,痛不欲生,这种情况下,别说认错,孩子连吃屎都愿意。

所有把自己孩子以“治疗网瘾”为名送到杨永信们那里的家长,恕塾塾直言,病得比孩子还严重。

当然,杨永信不是一个个例,千千万万的杨永信们,打着给孩子“治疗网瘾”的名号,实则就是变着法儿地折磨孩子。

家长们必须清楚,必须明白:

“杨永信们治不好你的孩子,只会折磨他,把他的兴趣爱好、独立人格、信任感安全感全部打掉,变成一个奴隶,一个废人,他就听话了。”

请家长们一定要用科学辩证的眼光看待孩子玩游戏一事。要重视,不要盲目!

拒绝“垃圾”,玩游戏也要追求品质

前几日,《人民日报》推荐了一篇被称“完美”的文章--《游戏策划:为什么我的儿子不沉迷游戏》,作者是一位资深游戏策划人。

△《人民日报》荐读丨《为什么我的儿子不沉迷游戏》

真想要让孩子摆脱网瘾,做家长的自己首先要端正态度,如果只把游戏当做洪水猛兽,不去深入了解,逃避只会让事越来越大。

我儿子当然玩游戏,非但给他玩,我还要买更好的游戏让他体验。

最开始玩植物大战僵尸和我的世界,去年开始玩王者荣耀,不过给他买了switch后,开始玩塞尔达了,而现在在玩奥德赛。

为什么他不和同龄人一起玩王者荣耀?

当你见识过越多,就对越低级的刺激不敏感,就像没有人一边玩《塞尔达》一边玩《贪玩蓝月》一样,人的阈值会越来越高,逐渐对低质量游戏变得不感冒。

--《游戏策划:为什么我的儿子不沉迷游戏》

这位游戏策划从游戏质量的层面分析了国内现在孩子们的游戏环境,认为市场上现存的游戏绝大多数都质量极低,并且还说:禁止孩子玩游戏是不现实的,但是可以选择合适的游戏让他体验,高质量的游戏教会他的并不比书本少。

当你帮助他见识过更好的东西,低级的刺激对他就没有意义了。

所以,家长们要向“游戏策划爸爸”学习,堵不如疏,用科学的方法对孩子进行引导,对游戏要有适当的选择,让孩子尽量远离“垃圾”游戏。

△游戏海报丨网页游戏“贪玩蓝月”

优质游戏的艺术价值及教育意义

塾塾特意采访了一位游戏生涯长达20年的硬核游戏玩家。

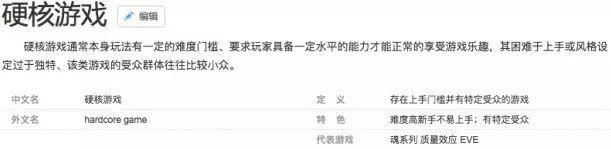

△截图丨百度百科关于“硬核游戏”的表述

就游戏的艺术价值等问题进行了讨论。

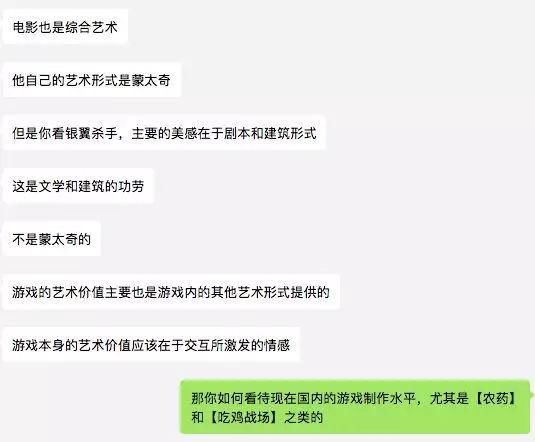

△微信截图丨采访内容绝对真实

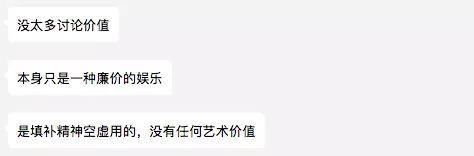

除了绘画和音乐的艺术价值,一些优质的游戏在美国被学校用来进行历史课教育,比如有名的《刺客信条·起源》。

△游戏海报丨《刺客信条·起源》

制作方与官方考古机构合作搭建复原模型,还原古埃及的市井场面与历史事件,帮助孩子们理解学习克利奥帕特拉七世(史称“埃及艳后”)时期埃及与凯撒大帝领导的罗马帝国间的战争历史。

△Steam截图丨《刺客信条·起源》教育模式为“探索旅行”

那个不怕孩子游戏成瘾的“游戏策划爸爸”最近让儿子新接触的游戏《奥德赛》同样也是《刺客信条》的一个分支。

另外就是大家熟知的“金山打字通”,不论是玩警察抓小偷还是青蛙过河,都是这一代人在电脑普及化后练习打字的重要方法。

△激流勇进丨金山打字通小游戏

正如金山打字通能帮助大家练习打字,有些类型的游戏也一样具有功能性:竞技类游戏能培养孩子的心理素质和竞争意识,推理类游戏则能锻炼孩子的逻辑思想,而历史类游戏更是能让孩子在趣味中学到知识。

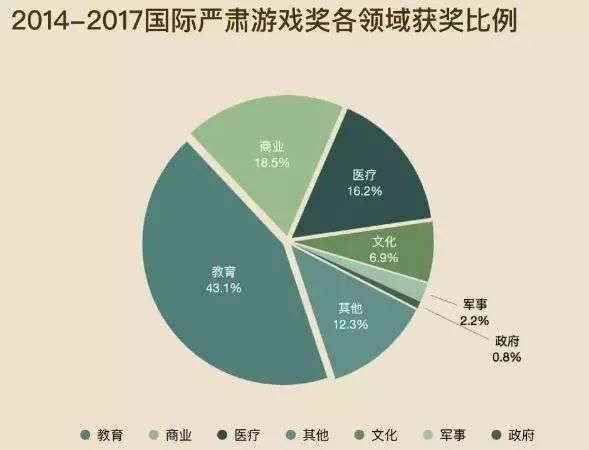

这些具有教学价值的小游戏有一个统一的归类--功能游戏,它们还有另一个名字--严肃游戏。

△数据分布丨腾讯研究院统计结果

腾讯研究院在对130余款功能游戏的统计中发现,与教育领域结合的约占43%,这其中超过半数的功能游戏产品被运用于中小学教育,教育无疑是功能游戏普适性最强的领域。

当然,优质游戏虽好,但凡事“过犹不及”,如何教育孩子掌握其中的“度”,以免产生负面影响呢?

如何帮孩子平衡好学习生活和游戏

孩子的教育,需要聪明的方法。

现在这一代孩子,几乎以生下来就和电子产品绑在了一起。他们是出生在数字时代的纯血原住民(digital natives)。

家长们需要认识到:所谓“游戏成瘾”的关键,不在于“游戏”,而在于“成瘾”。

家长要做的并不是强行阻止孩子玩游戏,而是帮孩子消除游戏对他们的负面影响。

游戏玩太多不仅会对眼睛形成伤害,更会占用孩子过多时间,让他们没有精力去学习和日常交际。

关于如何帮助孩子寻求学习、生活、游戏间平衡的问题,这里有五位专家的意见可供家长们参考。

儿科医生

限制时间,帮助孩子规范自我

我们应该像设置食物金字塔一样,打造一个“健康的科技时代金字塔”。被动的互联网时间和纯粹的互联网时间应该是少量的。

Jenny Radesky博士是美国儿科学会最新修订的《媒体与儿童指南》的主要作者。

她认为,控制电子产品的使用并不意味着完全不用。过去,父母一直担心孩子看了多少电视,而现在,看电视似乎可以成为绝佳的平衡手段,甚至成为家庭时光的一部分。

对她的孩子们来说,自从他们开始上学以来,家里就定下规矩“工作日不得接触娱乐媒体”。他们会在家庭晚餐和睡觉前拔掉所有电子设备的插头。

但每周五晚上,他们有一个家庭电影之夜。这段时间是专门和孩子们共享娱乐媒体的时间。在周末,他们允许孩子们看动画片、玩一些诸如《我的世界》之类的游戏。

△《我的世界》丨沙盒游戏

睡眠研究者

务必在孩子睡前营造“无手机”环境

不要在睡前玩手机,因为这会使大脑始终保持清醒状态而无法入眠。

劳伦·黑尔(Lauren Hale)是纽约州立大学石溪分校的一位睡眠研究者。

她总结了十多年来的研究成果:“当孩子和成年人盯着屏幕看或使用屏幕时,眼睛里闪着光,接近他们的脸,睡觉时间就会被延迟。”睡眠时间越长,睡眠质量就会下降,总的有效睡眠时间反而减少。

Hale也是两个孩子的母亲。她和她的孩子们一起严格执行这些规定:睡觉前一小时不能接触电子设备,卧室里没有电子设备,她自己也将关闭这些电子设备,作为每日就寝步骤中必备的一项。

这样做的成效卓著。在她的孩子4岁时,就曾认真地对祖母说:“你不会想在睡觉前看电子屏的,因为它会让你睡不着。”

反肥胖基金会

帮助孩子遵守健康公式:5-2-1-0

5-2-1-0:每天吃5份水果和蔬菜,电子产品使用时间不超过2小时,1小时运动量,拒绝含糖饮料。

加拿大儿科医生、儿童肥胖基金会创始人汤姆·沃肖斯基(Tom Warshawski)有一套独创的健康公式5- 2- 1- 0:

每天吃5份水果和蔬菜,电子产品使用时间不超过2小时,1小时运动量,拒绝含糖饮料。

他说:“电视时间一定是在所有家庭作业完成之后,工作日限制在一个小时以内。

我的女儿并不在乎,但我的儿子一开始认为这是非常蛮横和不公平的。不过后来他就放弃了这一想法。后来,他们都表示很感谢我们当年的做法。”

计算机教授

用别的兴趣爱好填充孩子的空余时间

孩子们习惯了一种新的价值观体系--他们开始意识到阅读、运动和除了泡在网上的之外的其他事情,也挺重要的。

AmyBruckman是佐治亚理工学院互动计算学院的教授和副主席,她有两个儿子,分别是12岁和14岁。

和许多父母一样,Bruckman最初试图限制孩子花在看视频和游戏上的时间。但后来她决定帮助他们转移注意力。

Bruckman和孩子约法三章,给他们周末掌控屏幕时间的自由,只要他们能做到每天阅读一小时的书,坚持运动,过上更加平衡健康的生活,她就不对他们所做的事情进行限制。

她说,她的这个方法“远远超出了”她的预期。

作家

自我规范,做孩子学习的榜样

孩子看得到你的行为。所以最好的方法就是以身作则,言传身教。

《数字时代的艺术》一书的作者Anya Kamenetz在她的书中写到:

“现在的家长有很多关于孩子和屏幕的恐慌,焦虑,内疚和羞耻。作为一个母亲,我感受到了这一切。作为一名记者,我希望能发现并正视这一切。”

如果父母对孩子们使用电子产品设制了时间限制,那么他们自己也必须做到才行。

所以指望自己刷手机、看电视,孩子却能在一边好好读书、专心学习的爸妈们,还是不要“想得太美”,以身作则才是育儿王道。

让家庭帮助孩子树立正确游戏观

商业化的网络游戏,无不是为让玩家沉迷所设计的,其设计既宏大又复杂,往往是数百人团队作业的结果,是一个充满了利用人性弱点的集合。

但玩游戏不是原罪,哪怕没有游戏,还有番剧、网络小说,只要它比读书有意思,就足够所谓“毁掉一个年代的孩子”。

如果孩子有沉迷游戏的倾向,不妨先与孩子交流,了解孩子玩的是什么游戏,明确其因何种因素而沉迷消除对游戏的依赖感,引导他们追求积极向上的生活,培养更全面健康的生活兴趣。

但是家长指望孩子忽然开窍,或者希望有关部门一封了之,是非常不现实的,因为这并不能解决他沉迷的问题,最有可能帮助他根源上改变的,就是家庭。

相对于指望政府和游戏公司,家长你自己才是孩子最亮的引路灯。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。