青蛙旅行翻译悦读

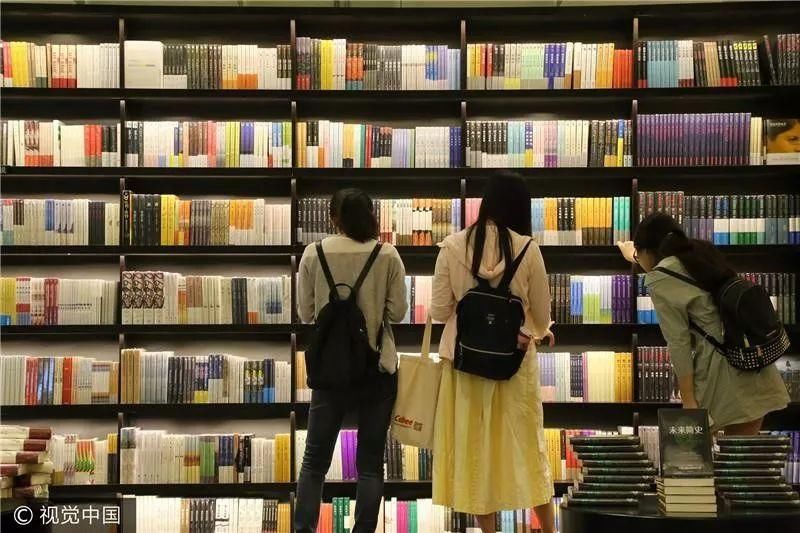

2017年9月7日,苏州,钟书阁书店。随着2017年4月“全民阅读促进委员会”成立,2018年1月1日《中华人民共和国公共图书馆法》正式施行,未来中国的国民阅读进阶路线图已经越来越清晰

2017年9月7日,苏州,钟书阁书店。

随着2017年4月“全民阅读促进委员会”成立,2018年1月1日《中华人民共和国公共图书馆法》正式施行,未来中国的国民阅读进阶路线图已经越来越清晰。

四成中国白领已经完全不读书了?日前,某招聘网站调查显示,过去的一年中,中国白领们居然有40%全年没读过一本书,因此大惊小怪了一番。

其实,如果有40%的白领不读书,那么就有60%的白领是读书的。这比例虽然不太高,但基本符合我国的国民阅读率。据2017年4月进行的第十四次全国国民阅读调查,2016年我国成年国民各媒介综合阅读率为79.9%,图书阅读率为58.8%,成年国民人均图书阅读量为7.86本。

也就是说,每年读8本书,差不多相当于一条合格线,少于8本就拉中国人后腿了。

2016年11月1日,襄阳,读者在市图书馆读书时,习惯性拿出手机翻阅。图/视觉中国

2016年11月1日,襄阳,读者在市图书馆读书时,习惯性拿出手机翻阅。图/视觉中国随着“全民阅读”活动的开展,国民收入的提高,人均阅读量年年上涨几乎是必然的事。据亚马逊中国、新华网和全民阅读官方网站联合发起的“全民阅读”大调查,56%的受访者去年阅读量超过了10本,每天读书半小时及以上的受访者则占到了82%。

读书成为了一种风尚、一种生活态度、一种生活方式,也衍生了诸多有趣的面相与趋势。有人说,你读什么书,你就是什么人;也有人说,你是什么人,你就读什么书。总而言之,读了书,你才知道。

《朗读者》第一季。

古典范儿:越古典,越流行

2017年中国文化消费继续流行“古典范儿”。《中国诗词大会》掀起了古典文化热,《见字如面》《朗读者》带动了经典文本阅读潮流,而2017年《国家宝藏》《如果国宝会说话》两档综艺,让国宝文物一个个都“活”了过来,向人们讲述它们的来龙去脉和文化渊源。

由于文化综艺的影响,2017年第一季度亚马逊中国的诗词类电子书销量比上季度上升了50%。当当网的数据还显示,文化综艺节目的热播已经全面带动了文化、教辅、童书的销售热潮,《人间词话》《笠翁对韵》《诗经》等古典名著都冲上了销售排行榜。同时,文化考古也渐渐地进入了大众视野,@海昏侯、@四川广汉三星堆博物馆、@河南考古等微博都成了考古界的网红。

这一切,也许就像考古学家许宏的著作《何以中国》,是一个寻找、发现“中国”的过程。许宏说,“在考古里可以安顿身心”,恰好跟《新周刊》487期专题所阐述的精神一样--真正的古典范儿“是从容,是干净,是清明,是有趣,是典雅,是节制,是条理,是秩序,是自由,是中西贯通,是精神开阔,是大山大河”。

《新周刊》487期

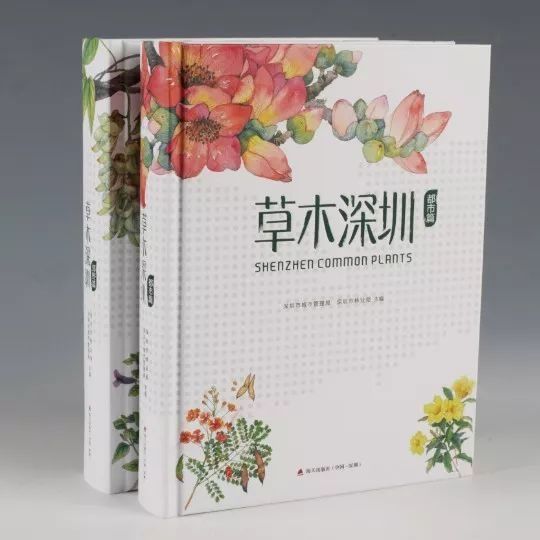

博物热:认识世界,从草木虫鱼开始

跟古典青年不同的是,博物青年的阅读范围很难说是文科生或理科生。他们知晓生物学、动物学、植物学、地质学、天文学、物理学等等学科,但他们身上又带着迷人的文科生气质。他们会告诉你,一个人在世界上要想活得不那么无聊,要像孔子一样多识于草木虫鱼之名。

近年来,博物学图书的出版出现了一次大幅度的增长,《博物志》《新博物学家》《羽毛 :自然演化的奇迹》等国外经典著作纷纷推出中文版,《掌中花园》《草木深圳·郊野篇》《草木深圳·都市篇》等国内博物学著作也在打开人们的生活视野。也许是博物热的助力,北京大学哲学系教授、植物爱好者刘华杰教授主编的《中国博物学评论》,终于在2017年6月出版了。

值得一提的是,《草木深圳》系列的作者是深圳市城管局和深圳市林业局,可能是首部由政府部门主编撰写的现代博物学著作。这套书提交给了第19届国际植物学大会(2017),也获得了广东省委宣传部主办、广东新周刊杂志社承办的2017“最美悦读”活动颁发的“最美读物”荣誉。

海天出版社出版 / 2017-3-1

蛙系阅读:读万卷书,行万里路

近期最火的手游无疑是《旅行青蛙》,游戏中的小青蛙最常做的两件事就是读书和旅行。要么身体在路上,要么灵魂在路上,这就是典型的蛙系青年。

2017年,随着旅游消费升级,旅游图书的出版也蔚为大观。十一黄金周前,万卷图书从市面上的数万种旅游图书中遴选出“2017年十大旅游图书”,包括有毕淑敏最新出版的《世界如锦心如梭》、噶玛梅朵的《南极往南:一场关于眼睛与心灵的探索之旅》、上官乱的《这样走,才能看见真台湾》等,不用数完你就知道,这些旅游图书都比较鸡汤,属于初级蛙系青年的读物。

旅行青蛙必去景点。

高级的蛙系青年,是像北京大学历史系教授罗新,从大都(今北京)步行到上都(今内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗),在古道上重新发现中国,然后交出一本文情并茂、知识丰富的文化游记《从大都到上都》。即使你没有历史教授的学识和笔力,也可以带上一卷花城出版社新近出版的“蓝色东欧”系列,去寻找从“东欧”到“新欧洲”的历史转轨。

“蓝色东欧”译丛第二辑获得了第六届中华优秀出版物奖。

蛙の父母:儿呀,我给你买本书吧

在《旅行青蛙》中,当游戏玩家的蛙出门远行时,他们只能看着空荡荡的家,每天守着信箱等蛙的来信,稍微能体会到一点当父母的感受了。

实际上,中国年轻人早已成为了童书市场的消费主力军。据2017年4月当当网发布的《2016国民图书阅读与消费报告》和2018年当当供应商大会,这两年来童书和小说是销售最可观的两大图书品类,童书在2017年的码洋达到了超过60%的增长,其中80后出力最多,32.3%的80后父母购买了童书,还有29.4%的80后父母购买了家庭教育类图书,堪称“绝世好父母”。

而在童书排行榜上,也可以看出,这一代父母更注重对孩子的传统文化教育和自然科学教育,《大英儿童百科全书》《写给儿童的中国历史》《中国节气:时间编织的二十四道锦笺》等科普图书都深受欢迎。

80后已成童书消费主力军。图/视觉中国

佛系阅读:别拎着鸡汤去取经

2017年底,“佛系”成为一种青年文化,红遍朋友圈,“佛系阅读”也趁势而起。

上个月掌阅发布的年度阅读榜单显示,近期越来越多读者关注“佛系成长”类图书,诸如《阿弥陀佛么么哒》《好好听话》《做一个刚刚好的女子》《把生活过成你想要的样子》之类的图书,销量有明显的提升。

不过,如果这就是“佛系阅读”或“佛系成长”,那不过是拎着鸡汤去取经,既辱没了佛,也得不到真的学问。

做一名有态度的佛系青年,入门图书起码得是李海鹏的《佛祖在一号线》,进阶读本可以用梁启超的《佛学研究十八篇》,高级阶段就得看唐僧前辈鸠摩罗什翻译的《大藏经》《金刚经》《大智度论》了。

“佛系”是萌化的丧。

非虚构阅读:面向真实,无问西东

2017年,非虚构报道的热度有所下降,反而更加显得非虚构作品是一种刚需。2018年2月2日,一篇《了不起的茅侃侃》刷屏朋友圈,足以说明优秀的非虚构作品具有一束光那样的作用,可以照亮那个被谣言、八卦、段子遮蔽的角落--那里有被遗忘的人性。

出版了中国非虚构代表作《江城》《寻路中国》的上海译文出版社,2017年继续在这个“译文纪实”丛书中推出了《女性贫困》《慕尼黑的清真寺》《熬 :极地求生700天》《创水记 :以色列的治水之道》等非虚构作品,从一个个更细的角度,穿透历史和事件的迷雾。

以色列作家阿摩司·奥兹说:“当我百分百地确认某件事时,我就写评论;当我不能同意自己,听到自己内心有两种或三种声音……我就知道我在孕育一部小说。”其实读书也一样,当你不能百分百确认某一件事时,你就去读点传记和非虚构,在纸上“经历”主人公的遭遇,然后才能获得“无问西东”的力量。

了解世界,请多读非虚构。

像“四无青年”一样阅读

所谓“四无青年”,是《新周刊》490期提出来的,指的是“无公害、无国界、无禁忌、无现金”的新一代青年,大约就是去年被“中年危机”的90后。

四无青年的阅读,一字记之曰“轻”,他们是互联网的重度使用者。据第十四次全国国民阅读调查,中国人手机阅读率已经达到了66.1%,连续8年增长。用专业电子阅读器的人也越来越多,根据一项预测,到2024年的时候,中国人对电子书阅读器的接触率将超过20%。一个阅读器在手,等于拥有一间图书馆。

轻的是媒介,不是内容。2017年kindle年度付费电子书作家榜前三分别是东野圭吾、刘慈欣和王小波,最受欢迎的的付费电子书则是《三体全集》《解忧杂货店》《福尔摩斯探案全集》,都是具有一定思想性的流行文学著作。而随着移动互联网电商的发展,欠发达地区的网购购书量开始直线上升,宁夏、陕西、贵州、青海、甘肃等省份,2016年订单量同比增长就超过了70%。

《新周刊》490期

“听书党”:轻时代的轻阅读

比“四无青年”更轻的阅读方式已经出现了,“知识付费”潮流在2017年浩浩汤汤,得到、知乎live、喜马拉雅FM、豆瓣时间等平台APP陆续登陆年轻人的手机。在这些知识付费平台上,人们已经不再需要直接阅读纸质书或电子书,付费请专家替他读书即可。

至于读者能否从“得到”中得到点什么,除了个人的努力,还要看平台和讲师是否愿意传递真知识。2018年1月12日第十一届新闻出版业互联网发展大会发布了《2017年新闻出版业互联网发展报告》,报告指出,去年我国知识付费的市场总规模有望达到500亿元,用户的付费习惯已经形成,但知识付费平台上的内容“泛娱乐化严重”,优质课程依然少之又少。

一名老师通过网络授课。图/视觉中国

好好读书,做新“四有青年”

--

“没有‘四有’基因,就没有‘四无’青年。”这是《新周刊》给“四无青年”下的前提,而新“四有青年”则是“有教养,有情趣,有文化,具有国际视野,推崇自由无束缚的生活方式”的新青年。

读书是一种生活态度。清华大学副教授严飞曾刊文批评博士生不读书,除了本专业的课本和学术著作,其他闲书、杂书几乎一概不知,问起他们对社会热点的看法则一脸懵然。新“四有青年”则无论从事什么专业,人文阅读都不会落下。2017年,社科类图书在各大购书网站上热销,显示了中国读者对社会的敏感、对政治的关怀。

要有态度地读书。图/视觉中国

读书也是一种生活方式。新“四有青年”不再是坐在书房里默默读书,他们的读书可能是一种社交,也可能是一次线下文化生活的体验。中国年轻人的阅读已经开始社交化,除了豆瓣、知乎、微博等老平台,QQ阅读、蜗牛阅读、微信阅读等APP也在用社交手段激励人们读书。在线下,实体书店经过最近两三年的回暖,与“新零售”一拍即合,成为了文化消费新风口。

无论如何,能够读书总是好的。随着2017年4月“全民阅读促进委员会”成立,以及2018年1月1日《中华人民共和国公共图书馆法》正式施行,愿意在快时代里慢慢读点书的人,相信会越来越多。

小新推荐

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。