旅行便携式炊具

中国人讲究安土重迁,几乎是最怕旅行的一个民族。著名学者梁实秋曾举证说,每当闹饥荒的时候,很多人宁愿在家乡吃青草啃树皮吞观音土,也不会轻易离乡背井。“一生能着几雨屐?”也有

中国人讲究安土重迁,几乎是最怕旅行的一个民族。著名学者梁实秋曾举证说,每当闹饥荒的时候,很多人宁愿在家乡吃青草啃树皮吞观音土,也不会轻易离乡背井。

“一生能着几雨屐?”也有古人劝君及时行乐,却又担心着“费鞋”。不过,旅行不仅让古人的生活更幸福,更像是一场心灵的社交活动。

大诗人李白漫游中,结识伯乐贺知章,被后者直接推荐给唐玄宗。苏轼贬官游,一路往南,以自然风物和诗酒自娱。与上述功利的收获不同,玄奘西游求取真经则是心灵的洗礼。

(资料图/图)

最早的行者,应该从春秋战国时周游列国,纵横捭阖的士大夫和百家筝鸣的思想家们算起。其中最为出名的就是孔子,公元前497年从鲁国出发,历时14年,经今天的山东、河南等地。

影响至今的“丝绸之路”,则是由“外交旅行”的张骞一步一步走出来的,公元前138年,西汉张骞出使西域,历时12年,开启了著名的“丝绸之路”,算是中外交流的重要路径。足迹踏寻新疆、乌兹别克斯坦、阿富汗等地,征战、游说、外交角力,阻碍重重。

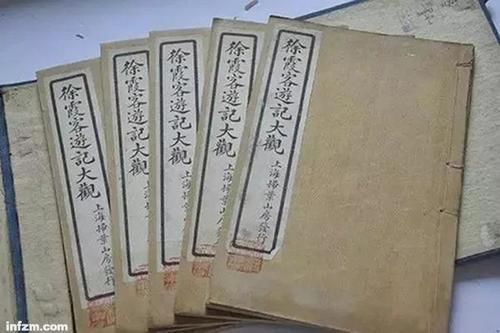

最著名的终身旅行者徐霞客,明朝时,这位骨灰级的驴友横空出世。公元1613年5月19日从浙江宁海出游始,至1641年鸡足山双腿致残终,历时28年,行经中国东部、西南、中部等19个省份。在途中,徐霞客“闻奇必探,见险必截”,边游边写,洋洋洒洒完成六十万字的经典著作——《徐霞客游记》,这堪称日记体实录巨著的实用旅游攻略……

(资料图/图)

如此看来,古人在旅行上的态度和贡献绝对不亚于我们这些现代人“说走就走”的心。那么在物质条件较贫瘠的过去,古人出行要做哪些准备呢?丨走之前,算一卦

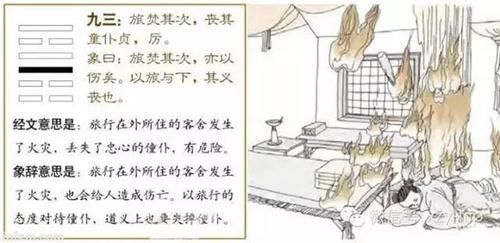

古时,出门在外,都要冒大风险,所以应运而生了出行占卦的传统。《周易》中的五十六卦”旅卦”,便是专门用来占卜旅行吉凶的。

(资料图/图)丨交通工具

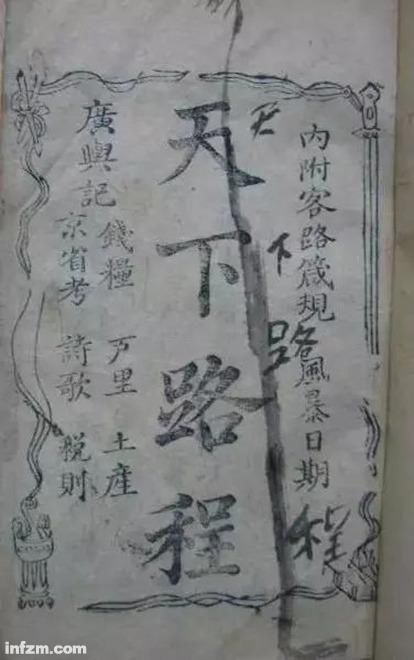

那时候的交通工具不像现在飞机、高铁这样方便,除了骑马、乘舟,偶尔乘肩舆、轿子,大部分路程都要徒步。丨旅行攻略

虽然前人没有谷歌百度,更没有列游志~他们却可以通过各种旅游图书获取交通、食宿、山川、风土、物产等信息。这样的旅游图书在明代尤其多样,大体有路程书、舆地图、游记、地方志等几大类。值得一提的是路程书和舆地图,这两种书都详细地记载了两京十三省各府、州、县的交通路线、具体里程、驿站,以及沿途的山川、地形、店舍,甚至还有猛兽、强盗出没的情况,有时候还会附载各地的风景名胜。一册在手,旅行不愁。

(资料图/图)丨旅行装备

除了实用的指南书,行装里肯定有衣服、裤子、鞋袜等基本生活用品,还有几样物品是今人想象不到的。第一件是被褥和被单。汤显祖《牡丹亭》“硬拷”一出,狱官想要从柳梦梅那里揩点油,结果打开柳梦梅的行装一看,却只有“一条破被单,裹着一轴小画儿”。在无意间向我们透露了,那时的人即便再缺钱置备行装,被单总是要带的。

食品和炊具也是必须的。徐霞客出行的时候时常带着生米,走到哪里,饭就烧到哪里。比较讲究的文人还会带提盒、提炉、备具匣与酒尊。提盒类似于现今的便当盒,可以放酒杯、筷子、果肴等,提炉既可以用来煮茶,亦可以用来炖汤和温酒,备具匣多用来装文房四宝,这三样东西都是短程出游,与友人雅集时的必备之物,酒尊则是远游时用来装酒的器具。

用来收放这些杂用之物的盛具,在近代则演变为一种竹制的篮,篮面上张一张网,所有面盆、手巾、雨鞋、纸伞,家常用惯的东西,茶壶、饭碗等,一切杂用之物,都可以安置其中。

(资料图/图)

最后要谈及的这件物品,想来是有些尴尬。

庄子有云,“道在屎溺”,旅途中的个人问题,可以在道旁茅坑解决,可是古代的客栈里是没有专门的厕所的,旅客须自理。为解决这个问题,便携式马桶就成了出门的必备之物。于是,有些常常外出的老先生,还会专门带个夜壶箱,据说苏州的夜壶箱做得很考究,方方的像个小书箱,里面放青花瓷的夜壶,其上还有一个小抽斗,可放笔墨信笺。丨投宿

旅途中的“住”是一个很重要的问题。今天所谓的旅馆,其实早在宋代就初具雏形,只不过那时不称旅店,而称客店或邸店。据孟元老的《东京梦华录》记载,北宋的汴京中客店林立,尤其是临着汴河大街的相国寺,附近更是客店密集,往来官员、商贾、士兵,皆安泊于此。

这样的情景,我们可以在张择端的《清明上河图》中看到形象的描绘。南宋临安的客店比汴京还多,不仅“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是”,由于生意太好,其他一些卖纸、卖书的店也都设铺待客。皆贡院一带的客店亦是密密麻麻,这些客店多专门提供给前来参加科考的举子。若遇大举之年,这些客店皆供不应求,“虽一榻之屋,赁金不下数十楮”。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。