太空旅行图片简单

“国家空间科学中心”可以订阅哦!2018年5月21日凌晨5时28分,与嫦娥四号任务“鹊桥”中继星一同发射的两颗月球轨道超长波天文观测微卫星在西昌卫星发射中心成功升空。龙江一

“国家空间科学中心”可以订阅哦!

2018年5月21日凌晨5时28分,与嫦娥四号任务“鹊桥”中继星一同发射的两颗月球轨道超长波天文观测微卫星在西昌卫星发射中心成功升空。

龙江一号与龙江二号微卫星。图源:哈工大 (“龙江一号”在地月转移轨道飞行过程中出现控制异常,未进入月球轨道,可惜!)

历经113小时飞行,于5月25日22时成功实施近月制动,“龙江二号”微卫星进入近月点350千米、远月点13700千米的环月轨道。哈尔滨工业大学自主研制的月球轨道超长波天文观测微卫星“龙江二号”目前已进入环月轨道,搭载的沙特相机等载荷全部正常开机。

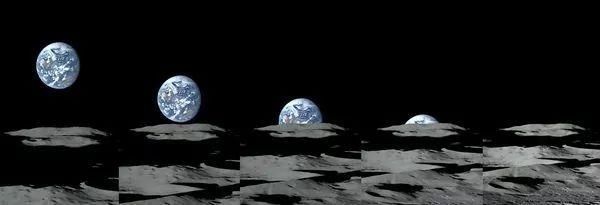

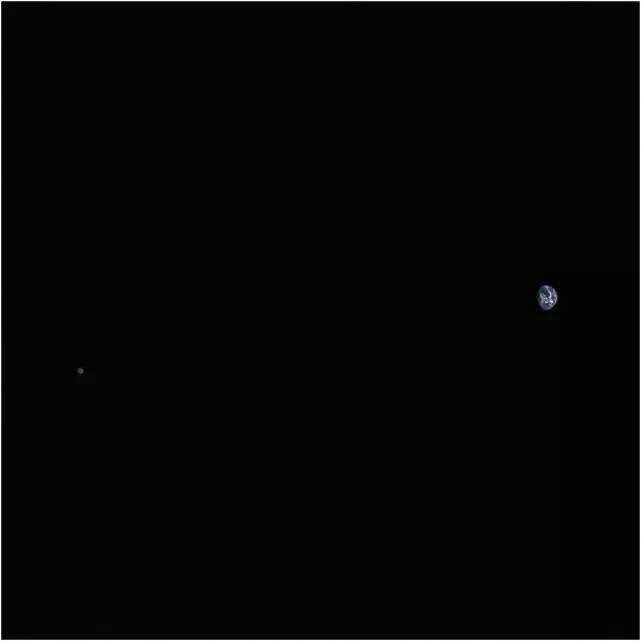

6月14日,中沙两国联合对外发布沙特相机拍摄的地月合影。看:

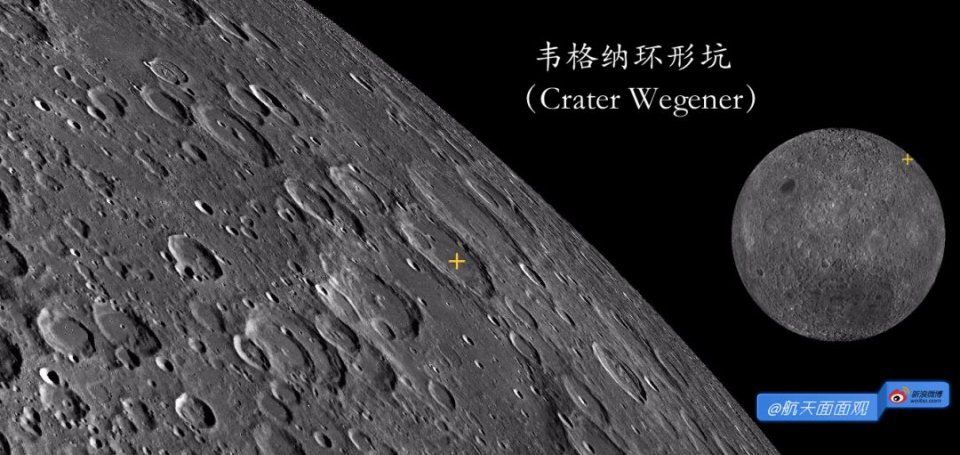

龙江二号微卫星搭载沙特相机拍摄的地月合影。卫星轨道高度约1598.3km,星下点月面位置为西经162°13’、北纬21°27’。拍摄到的月面影像位于月球背面北半球韦格纳环形坑(Crater Wegener)附近。

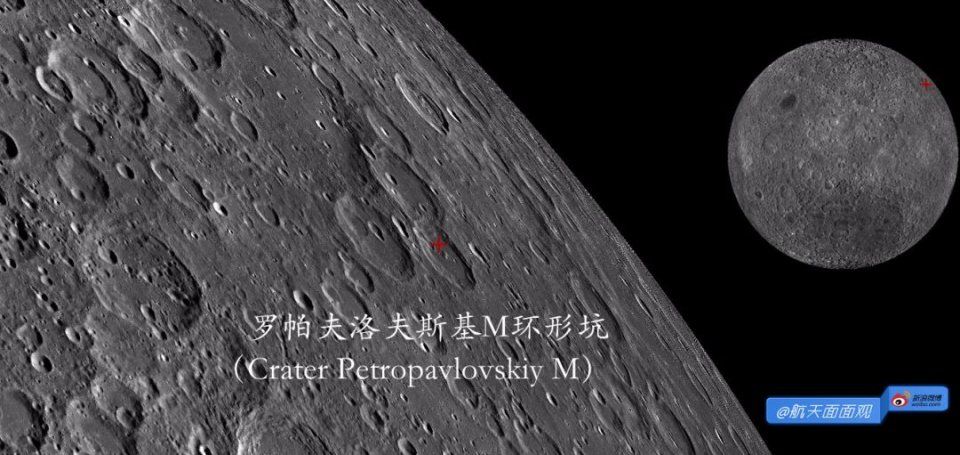

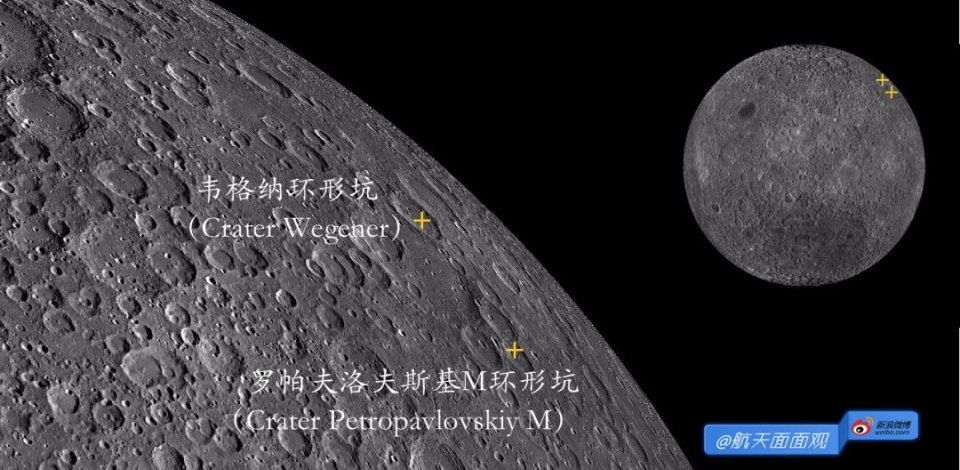

月球背面,这坑那坑的,具体在哪儿呢?为此,“航天面面观”特地制作了几张图片,一看便知!

再来看下面这幅:

两幅图中的两个地方离得并不是很远。

这下明白了吧?怎么样?小小卫星拍摄的合影还是相当漂亮的吧!

看到新发布的这两张地月合影,脑海中又浮现出了那些从太空中拍摄的地球、月球图片,在太空看地球、月球,真的很美!

今天,请跟随我的脚步,一起去太空看看美丽的地球、月球,感受不一样的美!

说起在太空中看地球,不得不提那张著名的照片--暗淡蓝点

这是1990年6月6日旅行者1号在四十亿英里(64亿公里)外, 拍摄到的地球图片。这张NASA编号为PIA00452的照片、这张453*614像素的照片,让人们产生无限的思考。

地球--这个只有0.12像素“暗淡蓝点”--就在其中一束阳光里。面对这张照片,天文学家卡尔·萨根(Carl Sagan)如是说:

是那里,那是家,那是我们

在那里,有你深爱的每一个人

在那里,有你认识的每一个人

在那里,有你听说过的每一个人

在那里,有每一个出现过的人。

【思考】当你看到这张照片后,又想到了什么呢?

【地月合影】

太阳是银河系中一颗普通的恒星,地球是太阳系中一颗普通的行星,月球则是地球的天然卫星。一直以来,地球围绕着太阳转就像月球围绕着地球转一样。虽然相隔很远,但月球从未停止对地球的“守候”,于是,让它们在同一画面上出现,就成为科学家们在宇宙探索中的一个有趣环节。

生活中,人们想要合影很简单,拿出手机、相机便能随时随地、随心所欲地拍出各种照片,但地球和月球想要来一张合影却没那么容易。

1966年8月23日,美国宇航局的月球轨道器1号抵达月球,在早前的环月轨道中,这颗轨道器绕地球远侧飞行,并拍摄了人类历史上第一幅“地出”照片,照片中的地球呈“月牙”形状,从月平线上升起。

1966年8月23日,人类历史上第一幅“地出”照片出炉,画面上,地球的形状似“月牙”。而第一张将地球和月球放进同一幅画面中的照片是在1977年9月18日,由美国宇航局的旅行者1号在距地球725万英里的太空拍摄的,由于光照条件,地球和月球的形状都好似“月牙”。之后的几十年间,地月合影的各种版本层出不穷,见证它们“在一起”的照片质量也越来越好,画面中地球和月球的位置、地球和月球的相对大小、地球和月球的呈现形状,都发生着各种变化。

月球轨道器4号拍摄的地月合照。照片中,地球呈现为一个小月牙,月球只有部分区域被阳光照亮。

水手10号拍摄的地月合影,地月体积比例关系非常明显。

日本月亮女神号2007年拍摄的“地落”照片。

阿波罗11号拍摄的月表和悬在月球地平线上的地球。

2017年10月2日,OSIRIS-REx探测器前往小行星“贝努”途中,使用MapCam相机拍摄的,最终由三张不同滤镜拍摄的照片合成。500万公里外拍摄的地球与月球“合影”。

上面这张照片由NASA MRO火星探测轨道飞行器所搭载的高分辨率HiRISE相机在2007年10月3日拍摄。当时地球距离火星1.42亿公里。

到了2017年,NASA又公布了一张由HiRISE相机拍摄的地月合影,当时火星距离地球大约2.05亿公里。

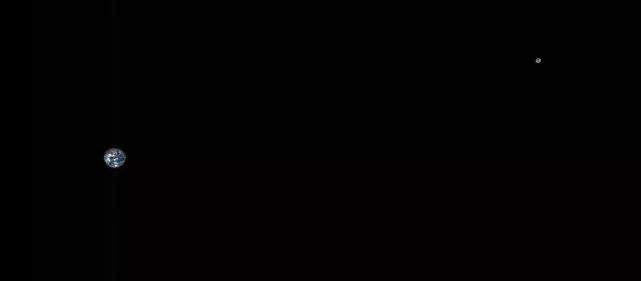

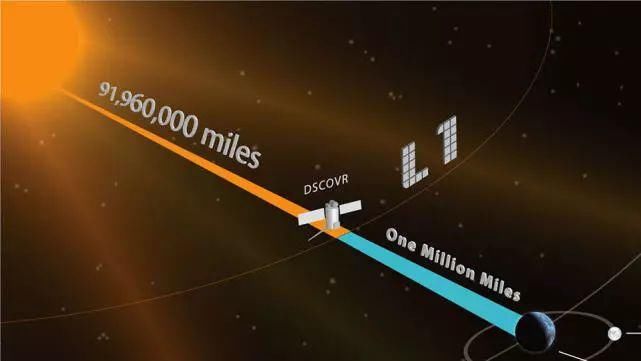

这张照片由NASA深空气候观测卫星(DSCOVR)在2016年7月5日飞离地球大约160万公里处拍摄。

就是这个样子的,明白了吧?

这颗卫星在哪里拍摄的这张图片呢?日-地拉格朗日点L1点附近!

日本小行星探测器隼鸟2号相机拍到的地球与月球的美丽合影。当时“隼鸟2号”距离地球约300万公里。隼鸟2号将在本月底抵达它此行的目的地:“龙宫”。

怎么样?这些地月合影是不是很美?

【蓝色弹珠】

2017年9月25日是我国新一代静止轨道气象卫星风云四号在轨交付的日子。为了庆祝“风云四号”取得的巨大突破,微信启动页首次“变脸”。为了庆祝“风云四号”取得的巨大突破,2017年9月25日17点起至2017年9月28日17点,用户在启动微信时,欣赏到了由气象卫星“风云四号”从太空拍摄的卫星图片。

更换后的启动页面,为风云四号拍摄的成像图。背景中的地球图片由非洲大陆上空视角,变为中国所在的东半球上空视角。

你无数次启动微信,但可能从没有仔细研究过的这张图,哈哈。

下图中地球的从非洲大陆上空视角拍摄的,画面中心点在南半球,可以看到地球最南端的南极大陆。

微信启动页“变脸”仅仅变了4天,如今再次恢复过去几年一直使用的微信启动画面。所用的图片是1972年12月7日由阿波罗17号宇航员所拍摄的著名地球照片。名为“蓝色弹珠(The Blue Marble)”。当时飞船正运行至距离地球29000公里之处,宇航员用一台80毫米镜头的哈苏照相机拍下了这张完整的地球照片,拍摄时飞船正背向太阳,此时对于身在飞船上的宇航员来说,地球的大小就像小孩子玩耍的弹珠一样,因而命此名。

在这里想说明一点,拍这张照片时,飞船与地球的距离应该是29000公里,国内媒体不知从何时用错了这个数据,大部分报道都说的是45000公里,为什么会出现这种情况呢?我专门搜集了有关这张照片的一些原始资料,发现了问题症结所在,外国媒体报道的是18000英里(miles),如果换算成公里,18000英里=28968191.955968米,为了报道方便,最后取了一个整数,29000公里,不知从哪家媒体开始,把“29000公里”当做“29000英里”又给换算了一遍,29000英里=46670975.92906米,为了方便,又取了个整数,45000公里吧,哈哈。所以这就成了大多数媒体报道的45000公里。

报道要小心、要认真啊,出了偏差谁负责?哈哈。

由于位置特殊,从他们的角度看,地球是倒着的,所以宇航员们当时拍下的原图是这样的。

后来整理图片的时候,为了方便观看,就倒过来了。它还获得了官方的编号:AS17-148-22727。

NASA在公布这幅图后,可以说是大受欢迎。

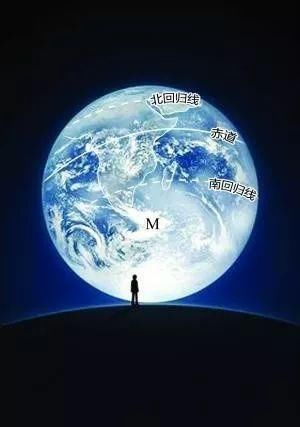

除了微信选用这张图做启动页面的素材。2016年3月,这幅图出现在江苏学业水平测试(必修)科目考试(俗称“小高考”)地理科目的考试题目中。题目给的是微信登录图,要求考生从图中赤道附近云系的分布位置及M地所处的纬度位置,推测该图的拍摄时间及M地所处的风带最有可能是什么。

A.6月份东南信风带

B.6月份盛行西风带

C.12月份东南信风带

D.12月份盛行西风带

正确答案:D

很多考生天天玩微信,但是并没有注意到这一点,但是,不知道背后的故事同样能做对题,当然,前提是你熟练掌握相关地理知识并熟练联想运用。

再回到今天的话题上来,在太空中看地球,真的很美!

看了那么多宇航员、探测器在太空中拍摄的地球照片,是时候放出我们中国人拍摄的了!

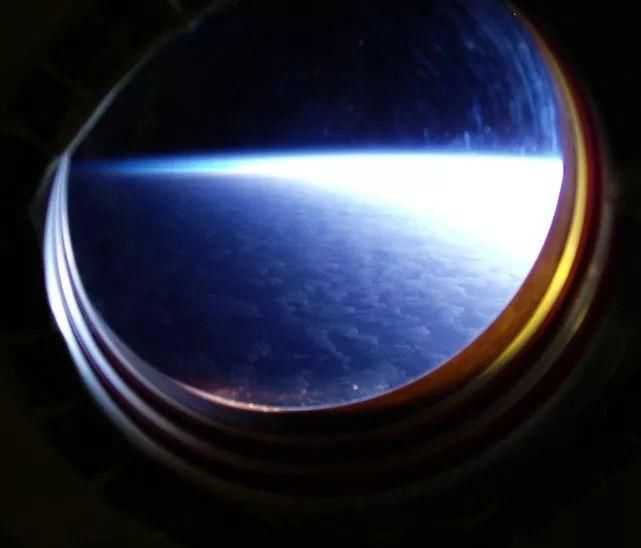

2003年10月15日,神舟五号将杨利伟送入太空,他成为我国首位进入太空的航天员。在宝贵的21小时旅程中,他挤出时间多次到舷窗边看我们美丽的地球。在后来的多次采访中,杨利伟都这样说:我第一次到太空,通过舷窗看我们美丽的地球家园,那时候是非常的漂亮,蔚蓝色的地球,配着淡淡的云彩,让我没法用语言去描述,在那一刻,我把航天服手套脱下来,第一次拿笔在工作日程上写了一句话:为了人类的和平和进步,中国人来到了太空了。

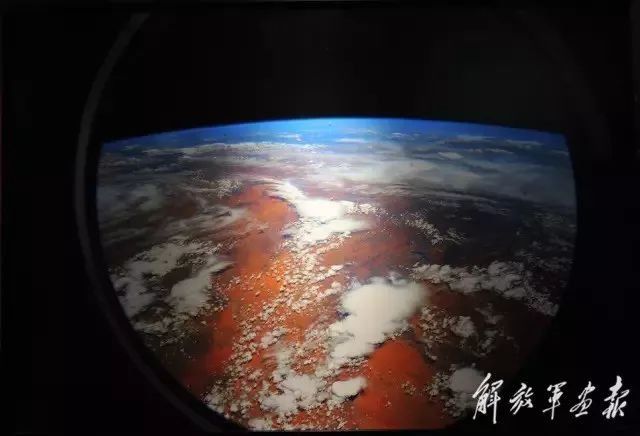

神舟五号任务时,航天员杨利伟拍摄的画面。

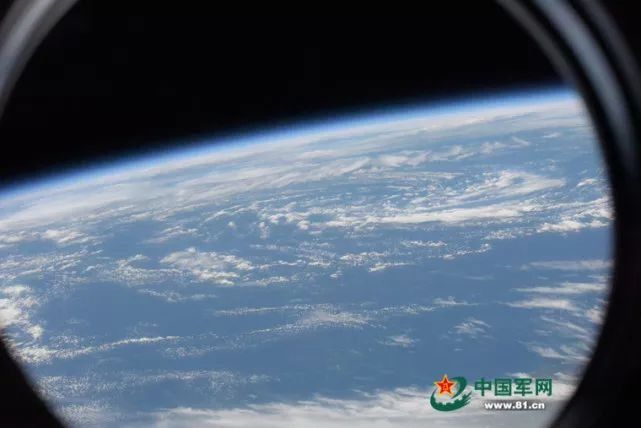

这张是神舟六号航天员聂海胜拍摄的照片。透过神舟飞船的舷窗看地球,一片蔚蓝。

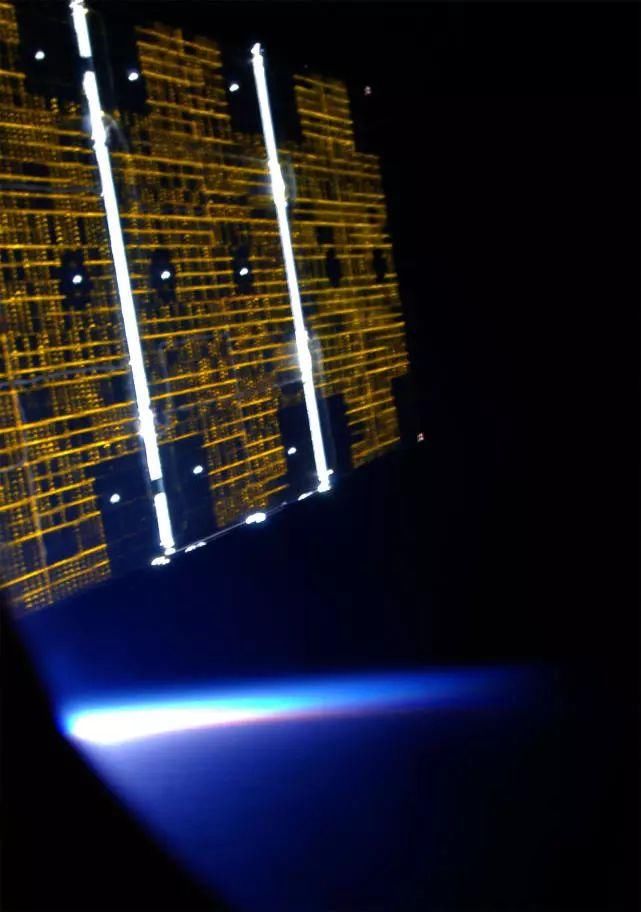

这张是神舟六号航天员费俊龙拍摄的照片。可以清晰看到神舟飞船的太阳能帆板。

“遥望家园”。费俊龙在神舟六号飞行任务中拍摄的巴丹吉林沙漠。巴丹吉林沙漠位于我国内蒙古地区,神舟飞船正是从这里飞向太空的。从太空中看去,令人叹为观止。

神舟七号航天员在太空拍摄的画面。

神九航天员在天宫一号拍摄的地球 (图源:中国载人航天官方网站)

“塞外明珠”。 (摄影/景海鹏刘旺 刘洋) 神舟九号飞行任务中,航天员拍摄的我国内蒙古地区,图中湖泊是位于巴彦淖尔市的淡水湖乌梁素海。它是全球荒漠半荒漠地区极为少见的大型草原湖泊,也是地球同一纬度最大的湿地。

“苍茫大地” (摄影/聂海胜、张晓光、王亚平) 神舟十号飞行任务中,航天员拍摄的北起巴尔喀什湖、南到天山山脉的广袤地区。

神舟十号飞行任务中,航天员拍摄的画面。

神九、神十航天员拍摄的地球美景看过了,有没有神舟十一号航天员拍摄的呢?有!

在太空的33天中,尽管每天都很忙碌,但航天员景海鹏和陈冬,还是抽出时间来欣赏我们美丽的地球。

航天员景海鹏和陈冬拍摄的美丽的地球。

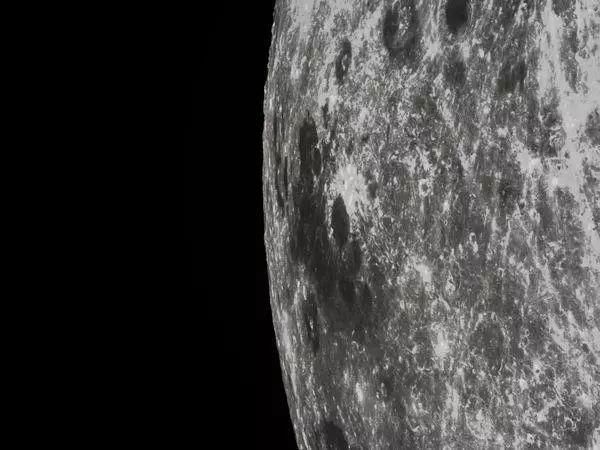

阅读到了这里,奖励一张!航天员陈冬拍摄的月球!

真想去太空看看月球啊!!!

【天宫望乡】景海鹏、陈冬在天宫二号里拍摄的。

景海鹏、陈冬在天宫二号里拍摄的。 太美了! 如果可以,多想亲自去太空看一看我们美丽的地球啊!

【嫦娥三号探测器“眼”中的地球】

嫦娥三号月球车“玉兔”在虹湾上的“一天“如何度过?快看:

【地月合影,中国的!】

2014年10月28日凌晨3点许,嫦娥五号飞行试验器到达距月面约1.2万公里的近月点,随后,在北京航天飞行控制中心控制下,飞行试验器系统启动多台相机对月球、地球进行多次拍摄,获取了清晰的地球、月球和地月合影图像。

嫦娥五号飞行试验器拍摄到的地月合影,图中右侧为月球、左上方为地球。

2014年11月9日16时,嫦娥五号飞行试验器拍摄的地月合影照。

飞行试验器拍摄到的地球图像。

飞行试验器拍摄到的月球局部图像。

拍摄地月合影绝非想象中那么简单。地球和月球之间相隔38万公里,相当于绕着地球跑9圈半,此外地球和月球二者大小也相差悬殊。想要进行地月合影的计划,拍照时机、飞行器位置、画面构图等都成为需要考虑的因素。为了能拍出非常震撼、非常美丽的合影,地面人员可没少下功夫。这与现实拍照的道理一样,如果想要将两个人同时放在同一画面中,也要考虑到两人的相对位置关系、相机的视场角以及太阳的位置。

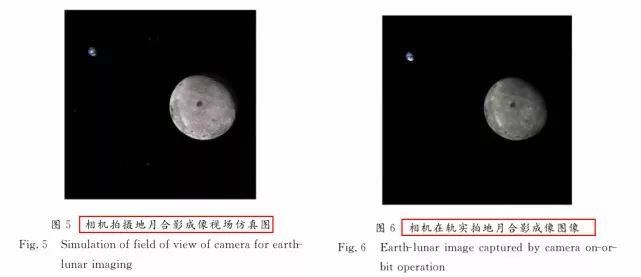

地面人员进行了一轮又一轮的计算和仿真,在“小飞”的完美配合下,我们获得了“中国式”的地月合影!

2014年11月4日,这张“中国式”的地月合影荣登NASA-APOD(Astronomy Picture of the Day,NASA每日一图)。

今年年初,看到了一篇论文,说的就是“在轨天体合影成像策略”。我看到了一个仿真与实际的对比图,惊呆了!比较图5和图6可以看出,实拍结果与仿真结果几乎完全一致,在轨天体合影成像策略得到了在轨验证。该成像策略还为后续月球、火星等深空探测任务的天体合影成像设计、分析与验证奠定了基础,可作为后续工作的参考与依据。

在接下来的探测中,相信还会有此类合影出现,能获得如此完美的合影,也能从侧面说明我们的地面人员对飞行器的控制非常完美,非常给力!

看完了这么多地球、月球、地月合影图片后,大家有什么感受呢?伟大与渺小,令人深思!

早在1883年,俄国航天时代的先驱者齐奥尔科夫斯基曾说过这样一句话:地球是人类的摇篮,但人类不会永远生活在摇篮里。星空浩瀚无比,探索永无止境。但是经过这么多年的探索,目前为止还没有找到一个与地球环境完全一致的星球。人类的理想是找到适合人类生存的星球,然后实现移居,但现在的科学技术还远远没有达到这个程度,在最近的将来,这也还是一种美好的梦想。

在不断的探索中,人们明白了一个道理:人类只有一个地球!

请好好保护她!

图片来源:哈工大、新华社、NASA、JAXA、央视截图、中国军网、中国载人航天、解放军画报、互联网等。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。