《旅行杂记》

谁能免费坐火车1934年,郁达夫从青岛回到了阔别十年的北平。故地重游,他感慨万千,写下了脍炙人口的散文名篇《故都的秋》,这是文学史上的一段佳话。郁达夫是应一个叫王余杞的人的

谁能免费坐火车

1934年,郁达夫从青岛回到了阔别十年的北平。故地重游,他感慨万千,写下了脍炙人口的散文名篇《故都的秋》,这是文学史上的一段佳话。

郁达夫是应一个叫王余杞的人的邀请到的北平,这年7月16日,他的日记记载:“接天津王余杞信,谓胶济、津浦路免票,可为我办,望我秋后去北平一游。”王余杞这个人在文学史小有名气,是个左翼作家,也是郁达夫的粉丝。他当时正主编一个文学杂志《当代文学》,很缺稿子,因此着急向郁达夫约稿,并答应为郁达夫办理免票,邀请其到北平一游。

王余杞为什么能办理“免票”呢?这是因为他的身份除了是文学青年,还是当时北宁铁路局的职工,办个免票,想必不难。一个月以后,8月17日,郁达夫动身从青岛先坐胶济铁路到济南,然后换乘津浦、北宁铁路到北京。不用说,这趟出门,郁达夫坐火车没花一分钱,用的全是“免票”。

这个故事只是民国铁路“免票”制度被滥用的冰山一角。在民国,有大量各色人等,凭借各种关系,可以弄到铁路免票,从而免费坐火车。

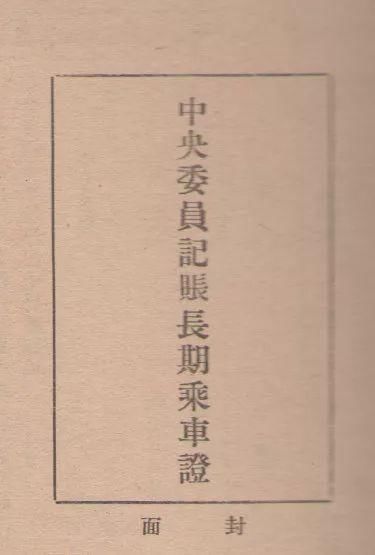

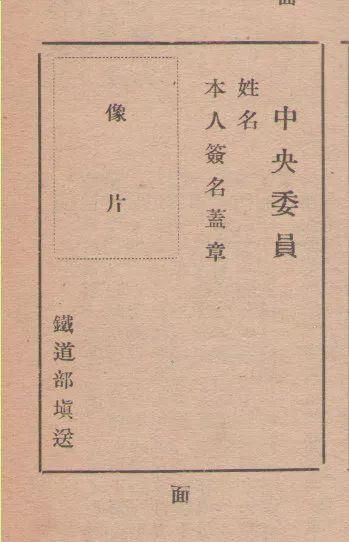

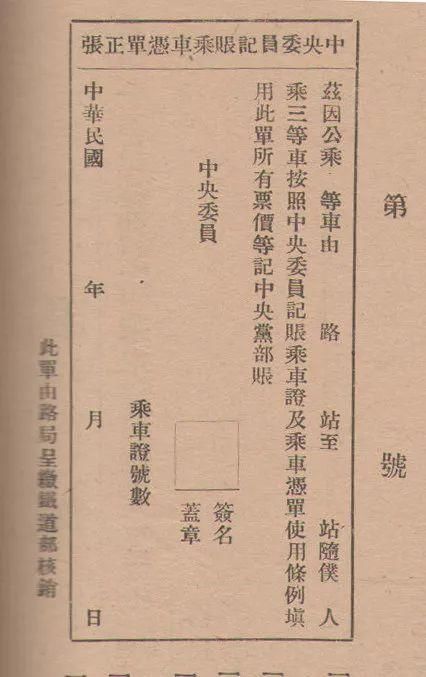

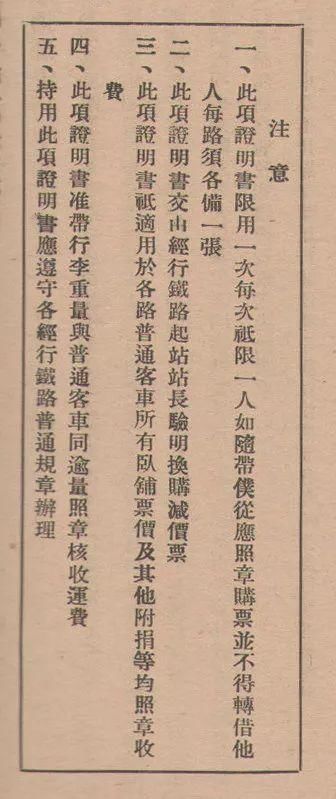

1927年3月,民国交通部颁布了《国有铁路临时免费乘车免票规则》。规定铁路免票分为公用和优待两种。公用免票主要是针对交通部、铁路工作人员,因公出差,可以申请使用;优待免票对象是中央及地方高官、外国大使等,经交通部特许,可以使用免票。对于免票的使用方法,则规定只限于本人使用,不能乘坐特别快车等。对于免票的制发,规定“免票由路局自行制定呈部备案发行,但长期免票非先得部许可不能发出。”

应该说,这个规则对于免票适用人员的范围有着相当严格的限制,配套措施也很完善。然而,日久生弊,铁路免票很快就成了铁路一大弊政。主要原因免票的滥发。地方军政各界、警察、货运商人常常以公务往来之名,向铁路申请发放免票。一经通融,即为常例。据当时粗略统计,各铁路局每年签发的长期免票多达数千张。有人观察,当时京沪(南京到上海)铁路头等车的乘客,几乎全是免票人员。有人甚至激愤地说:“当国民政府成立之初,几于身着中山装或佩戴任何证章者,均得免票乘车。”

很多铁路工作人员向违规向亲友发放免票,前文提到的王余杞为郁达夫代办的免票,就是这种。在民国,这种免票非常常见。

老舍的小说《火车》对这种现象进行了辛辣的讽刺。张先生和乔先生过年回家,托朋友办免票,朋友直到除夕才给办成,他们只能除夕回家,抱怨不已:“有免票的人教你等到年底,你就得等到年底;而有免票的人就是愿意看朋友干着急,等得冒火!同声慨叹:今日的朋友——哼,朋友!——远非昔日可比了,免票非到除夕不撒手,还得搭老大的人情呀!一齐点头:把误了过年的罪过统统归到朋友身上;平常日子借借免票,倒还顺利,单等到年底才咬牙,看人一手儿!一齐没好意思出声:真他妈的!”

张恨水的小说《平沪通车》也记载了不少借用朋友免票的乘客。1936年,国民政府中央通讯社曾专门播发了一条消息,报道了一位女士“因历年往来京沪津间,均系有人赠给乘车免票”。年长日久,她感到很过意不去,深感自己的这种行为“无异盗窃政府公帑”。因此,她特意将历次免票应付的钱款,另加利息,上交政府。这一行为,被当做正面事迹,进行了宣传。

免票的滥用不仅严重影响了铁路收入,而且经常导致很多正常买票的乘客反而找不到座位,影响行车秩序。对此,民国交通、铁路等部门也出台了很多措施加以整顿。然而,这些措施大都虎头蛇尾,难以执行。在整个民国时期,免票滥用的问题始终没有得到较好的解决。

谁坐火车享优待?

铁路既有营业性质,也是公益事业属性,民国时期的铁路,规定了不少对于特定乘客乘车的优待办法,非常有趣。

“全运会裁”判员、运动员乘车优待

民国时期一共举行过六届全国体育运动会,分别是1914年北京、1924年武昌、1930年杭州、1933年南京、1935年上海、1948年上海全运会。前两界全运会以大区为参赛单位,分为华东、华南、华中等;后四届以省市为单位,和现代全运会类似。全运会参赛人数,除第一届有96名、第二届360名运动员参加外,后几届参赛运动员均在2000人左右,在当时来说,规模不小。

民国规定,各省市参加全运会运动员的交通、食宿费等均由各省市自筹。民国的火车、轮船费用都不便宜,所以交通费是开支大头。

民国时期,国力衰微,各省市参加全运会的财政拨款非常有限,只能千方百计节省开支。为此,1933年,教育部(民国全运会由教育部负责筹办)特别致函铁道部,请求对各地参加全运会的运动员、裁判员乘坐火车费用予以减免,铁道部同意了这一请求。

具体的减免办法是,参加全运会的运动员、裁判员乘坐火车,凭加盖全运会筹备委员会公章的执照,可以减免车费,运动员收半价(初期为四分之一)、裁判员免费。筹备委员会要先期将运动员、裁判员人数、名单、行经车站等告知铁道部,由铁道部发给铁路局,以方便售票和查票。减免执照的有效期是全运会开始前一个月到结束后半个月。

1935年,由于办事人员疏忽,参加上海全运会的江苏省代表团运动员所持减价乘车执照竟然全部忘记加盖公章。当时全运会开赛日期迫近,再盖章已经来不及,江苏省特意致函铁道部要求通融。铁道部非常大方,立即电令铁路局承认不盖公章的执照有效,照常减免车票。

虽然车费可以减免,但有两个限制:一是不能坐特别快车,只能坐普通客车;二是如果买卧铺,则收全价(民国的卧铺床位费是单独收取的)。也就是说,如果运动员、裁判员如果想坐快车,或者晚上想睡觉,只能自掏腰包。

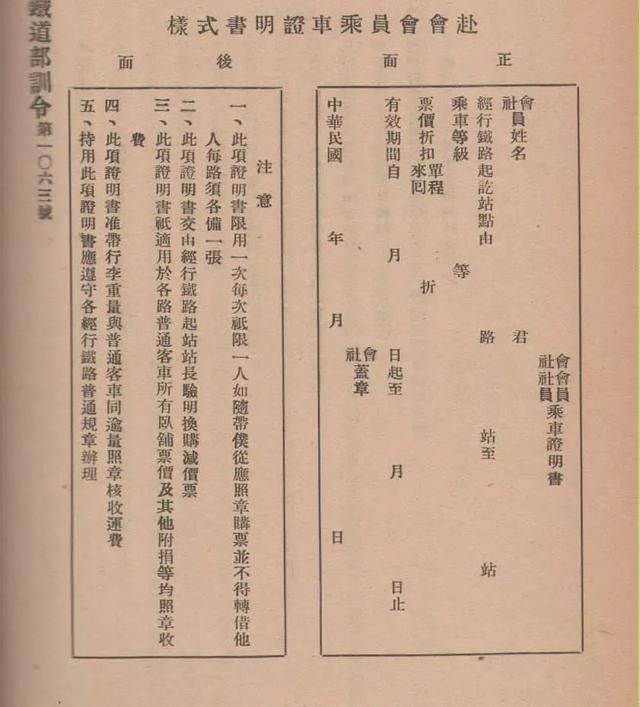

学术团体乘车优待

民国时期,已经有了不少的社会学术团体。根据铁道部制定的《优待学术团体年会会员乘车办法》,学术团体召开年会,参会人员可以享受半价。

这里所说的学术团体,必须是经教育部或各省市正式备案的学术会设,其他私人团体不得享受。学术团体举行年会,要事先将开会日期,地点,参会人员姓名、年龄、籍贯,起讫车站等信息,上呈教育部等主管机构审核,再由主管机构与铁路部门接洽,铁路审核后予以减价。

朱自清的散文《旅行杂记》就记载了自己1927年7月,从上海出发,赴南京参加中华教育改进社第三届年会的情景。在上海火车站,一行人先买票。平时买票很简单,但由于要享受半价,手续就比较复杂了,自己不能亲自买,而是由负责会议招待的两个工作人员统一买,中间还闹得挺不愉快:“买车票是大家都会的,买半票却非由他们二位来‘优待’一下不可。

‘优待’可真不是容易的事!他们实行‘优待’的时候,要向每个人取名片,票价,——还得找钱。他们往还于茶点室和售票处之间,少说些,足有二十次!他们手里是拿着一叠名片和钞票洋钱;眼睛总是张望着前面,仿佛遗失了什么,急急寻觅一样;面部筋肉平板地紧张着;手和足的运动都像不是他们自己的。好容易费了二虎之力,居然买了几张票,凭着名片分发了。每次分发时,各位候补人都一拥而上。等到得不着票子,便不免有了三三两两的怨声了。那两位招待员买票事大,却也顾不得这些。可是钟走得真快,不觉七点还欠五分了。这时票子还有许多人没买着,大家都着急;而招待员竟不出来!有的人急忙寻着他们,情愿取回了钱,自买全票;有的向他们顿足舞手的责备着。他们却只是忙着照名片退钱,一言不发。”

一些重要考试,如南京中央国术馆组织的武术“国考”,各地考生赴南京参考,也可以参照学术团体乘车优待办法,享受车票打折待遇。

押送罪犯减价乘车

司法人员长途押送犯人,经常需要坐火车。根据当时制定的《罪犯乘车减价办法》,押送犯人乘火车,犯人和押送人员均可半价,押送人员返程也可享受。同样,也不能坐特快,只能坐普通客车,而且只能坐三等车。

此项优惠,必须是司法机关押送人员携带正式公文,才可享受。押送之前,司法机关先要向铁路部门正式行文,写明押解犯人的机关、押送日期和起讫车站、罪犯人数和姓名、押解人员人数和姓名、押送人员返程日期等。铁路部门审核后发给减价凭证。

我们知道,民国三等车上人很多,很乱,又不实行对号入座,怎么保证押送过程中的安全呢?当时特别规定,押解犯人乘车,列车车队长应该为其事先安排好座位,便于防守。

学生乘车优待

学生在寒暑假期间可以半价购买往返家庭驻地和学校所在地之间的车票共4次,这个规定我们已经非常熟悉了。民国时期,有没有这样的规定呢?也有,但并不是普遍规定。

之所以这样说,是因为从铁道部或交通部层面,并没有制定这样的法规,只有个别铁路局在本路范围内出台了相关规定。就我手头的资料来说,胶济、北宁铁路都曾规定,寒暑假期间,学生、教师都可以享受车费半价。

以上指的是普通学生,对于交通大学、铁路大学等铁路所属院校的学生,就和现在一样了,在所有的铁路上都可以享受寒暑假半价。从民国初期的交通部到后来的铁道部,都出台过类似规定。此外,私立的铁路院校,也可以享受该待遇。

民国还有一种学生优待票,规定学生、老师乘车,人数凑够十人以上,同时同乘一列车出发,同一站下车,也可以减免车票。这种优待就不限于寒暑假期间了,但必须多人同行。当时北京各大学的学生,结伴前往各地游览,使用这种票的非常多。国学大师钱穆、季羡林、夏鼐等人都享受过这份优待。

(本文选自中国铁道出版社《火车上的民国》一书,文/图:李子明。压题钢笔画:王忠良)

火车,从民国开来

解筱文

因为我在网上有时评几句铁路的事,所以中国铁道博物馆的李子明先生就联系我,赠了一本他新出版的《火车上的民国》一书。

准确地讲,这是一本史书。与其他铁路史书不同的是,传统铁路史书大都反映的是铁路建设发展、促进国民经济发展之类的事,重视对“物”的记录,而忽视对“人”的关注。而李子明的这本书是以“物”为场景,重点以“人”为着力点,图文并茂、详略得当,记录了民国铁路的历史变迁、乘车须知、车厢百态、铁路故事等。

比如,民国铁路的线路类别、车厢等级、列车运营等基本情况;民国人如何查列车时刻表、怎么购买火车票、如何寄存行李等等出行常识;民国铁路的救灾贡献、民国铁路的“春运”、铁路为八一南昌起义立功、沦陷区乘车的悲惨境遇等大事记载。他用一个个可资可鉴的故事串起来整个民国铁路的立体形态。

值得一提的是,全书引用了大量民国时期的政要、文化名人、新闻记者、铁路工作者、乘客对于当时铁路的鲜活文字记载,闪现着朱自清、梁实秋、叶圣陶、张恨水、张爱玲、鲁迅、冰心、郭沫若、老舍、巴金、聂耳等一大批文化名人在著作中对当时铁路的一些印象和评点。

可以说书中很多的铁路史实都是作者一点一滴从浩繁的清史和民国史中抠出来的。这本书将铁路置身于民国错综复杂、变化万千的历史之下,托举起一个个鲜活场景和人物,浸透着深深的人情味,展现了以民国历史时空为半径的“铁路生活史”。

这本书在讲述民国铁路生活故事中,也援引出很多其他的鲜为人知铁路事件。

例如为了讲解列车卫生间的由来,说早期日本铁路规定,不准在车厢小便、放屁。小便罚款10日元,放屁罚款5日元。后来日本发生了一起惨案。一位重要官员乘火车,在某车站上厕所后,发现列车已驶离站台,便疯狂追赶,不幸摔死,震惊日本,日媒称为“缺乏洗手间的火车的受害者”。此后,日本火车车厢开始广泛配置卫生间。

又如,说到民国铁路的管理,举了一个例子:1937年,山东省主席韩复榘的太太从上海乘车回山东。在上海北站,车站工作人员按照惯例要检查包裹。韩太太大怒,立即叫来铁路局长训斥。局长吓得浑身哆嗦,一边陪不是,一边命令火车暂缓开车。等韩太太训完话,上了车,火车才开行。

再如,讲到乘客的悲惨命运。讲到“要去云南先出国”,滇越铁路上,查票法人轻视华人生命,屡次击杀乘客。在火车急行中将乘客的金银珠宝、包裹抛至窗外,将中国孩童推跌下车致使毙命,将老妇推下大桥,尸骨无存等比比皆是的惨剧。

仔细阅读这样一本与铁路相关的、别具一格的史书,在增长知识、明晰过往之中,也感受到一种精神的洗礼和一种兴路强国的斗志。

作为一个长期关注铁路的作者,置身于130多年的铁路风云历史中,每每让我也有一种从某一个历史断面去解读和抒写铁路的冲动。但在搜寻整理和探索揣度中,我体悟要真正想去做这样的事,非常人不可,既要有大的格局、情怀和视野,熟悉历史、具有足够的专业素养,又要真正了解和懂得铁路,更要有一种无功利、价值中立的修史态度和笔耕不辍的坚韧,如此方能在浮躁中笃定治史,所以度量自己的才识和能力之后,也就放弃了。

从这本书的观察视角、写作立意、材料辅证、行文走笔、情感倾注等方面看,确实体现出曾受教于中国人民大学清史所的李子明先生较高专业水准和人文素养,所载文章让人感觉既有史志的味道,又有随笔的舒畅,阅之耳目一新。

读史知兴替,使人明智。阅读这本书的过程中,也不由地会将我从民国铁路拉回到现在的铁路时空和世情去做新的思考。

从1896年成立的中国铁路总公司到2013年成立的中国铁路总公司,这期间为什么会有这样的轮回?今天回首历史,我们有怎样的经验和教训?

在一个政局纷乱、多灾多难的年代,民国时期为什么还拥有了2.6万公里铁路?1937年1月1日正式开通运行的“首都”特快列车上海至南京,全程仅为4小时48分钟,时速就已达80公里。70多年后的今天,我们应该如何正视中国铁路的发展?

民国铁路乱世开局的一整套管理探索、铁路乘客的艰难出行命运、沦陷区铁路的悲惨遭遇等等,这些历史对于今天的中国铁路、今天的中国社会,该是怎样的一种发展铺陈,该是怎样一种对于铁路与国运兴衰的历史回响和发展召唤。

……

总之,从一个个铁路的截面看民国这段历史,民国绝没有我们现在想象的那么好,但也绝没有我们想象的那么差。

中国铁路,火车,从清末晚点50年始发,经由民国赶点开来,继续晚点前行。俯瞰历史的全景,深入历史的细节,走进历史的心声,民国铁路的生活史中有新奇、有激越,更多的是纷乱和悲叹。

站在又一个新的时代高峰回望民国烟云尘风,远去的是火车的汽笛声,迎来的是铿锵前行的力量。经民国而来的这列火车,在新中国加挂编组后,正在浩荡向前……

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。