伦敦旅行散文

借着拜伦、王尔德、伍尔夫、兰姆四位作家手稿来华展览的契机,单读和大英图书馆合作,向读者们征集关于他们的问题。这些问题整理翻译后由本次展览的主策展人亚力山德拉 · 奥特

借着拜伦、王尔德、伍尔夫、兰姆四位作家手稿来华展览的契机,单读和大英图书馆合作,向读者们征集关于他们的问题。这些问题整理翻译后由本次展览的主策展人亚力山德拉 · 奥特 ( Alexandra Ault ) 回答,你以为作家背后都是谜,那奥特就是谜底。

第一辑问答关于伍尔夫,她也是四位作家中后台留言提问最多的。女权、双性恋、自杀、精神分裂……她的这些花边新闻可能就够你写十篇毕业论文。那么她对自己所居住的城市伦敦抱有怎样的感情?倡导女性主义的她会怎么看"剩女"问题?她的自杀是否被过度 关注?这篇文章给你答案。

关于伍尔夫

弗吉尼亚 · 伍尔夫 ( 1882 — 1941 ) 被誉为二十世纪最标新立异的作家之一。她最著名的两部作品或许就是小说《达洛维夫人》 ( Mrs Dalloway ) 和《到灯塔去》 ( To the Lighthouse ) 了。此外,她十分多产,撰写了大量散文、日记、书信和传记。从性别角色、社会阶级的转变到汽车、飞机和电影等技术的革新,伍尔夫的作品从风格到主题都捕捉到了她所处的那个瞬息万变的世界。受当时具开创性的大文学家普鲁斯特、斯特拉文斯基以及后印象派的艺术家们影响,伍尔夫的作品探索了现代主义的关键议题,包括潜意识、时间、感知、城市和战争的冲击。她通过著名的"意识流"写作技巧,描画了笔下人物的内心世界以及蒙太奇式的记忆的痕迹。

Q&A

伍尔夫的小说中常常描写到伦敦,她为何对伦敦如此喜爱?她最喜欢伦敦的哪个街区?

伍尔夫热爱伦敦。她一生大部分时间都在布鲁姆斯伯里 ( Bloomsbury ) 度过,这一区聚集了众多艺术家、作家和知识分子。在伍尔夫的日记、散文当然还有小说中都不难找到这座她所钟爱的城市的痕迹。《达洛维夫人》的著名开篇就描述了克拉丽莎 · 达洛维在一个六月天漫步城市街头的场景:

"……在轻松的、沉重的、艰难的步态中;在轰鸣和喧嚣声中;马车、汽车、公共汽车、货车、身前身后挂着广告牌蹒跚着摇摇晃晃前行的广告夫;铜管乐队;手摇风琴;在胜利的欢庆声、铃儿的丁冬声和头顶上飞过的飞机的奇特的尖啸声中,有着她热爱的一切:生活;伦敦;六月的这个时刻。"(节选自王家湘译《达洛维夫人》,译林出版社,2001 年)

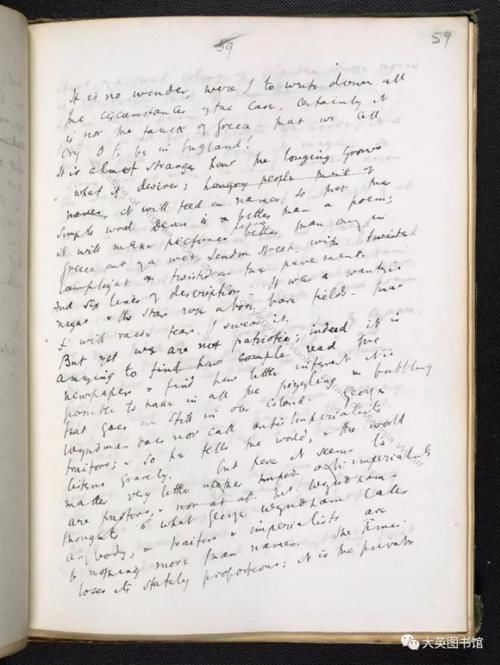

▲ 伍尔夫二十多岁时在随身携带的笔记本上写下的日记,1906-1909 年。这本日记里记载了她对伦敦城的"想念"、雨后"潮湿的伦敦街道,路灯弯弯曲曲照在人行道上"的美。现藏于大英图书馆。书架号:Add MS 61837 The Society of Authors as the Literary Representative of the Estate of Virginia Woolf.

与其讨论伦敦的哪里才是伍尔夫的最爱,或许更值得 关注的是她如何能从这座城市的正面及负面部分得到启发,理智看待伦敦的众多矛盾。大卫 · 布雷肖教授 ( David Bradshaw ) 曾为大英图书馆写了一篇很精彩的文章,详细说明了这点。他解释了伍尔夫如何被这座城市的美、人群、多元、喧嚣和交通状况所影响,但她同时也深切意识到这座首都城市中存在的孤立、父权及不平等问题。

"‘伦敦不仅仅是伍尔夫想象中的生命线。造访那些地标建筑、流连于公园和花园也是她最喜爱的消遣之一,甚至可以说,每每被卷入那些喧闹的人头攒动的大街时,就是伍尔夫生命中最快乐的时刻。……她对伦敦的迷恋就体现在即便是对河岸街和牛津街的喧嚣嘈杂,她都永远兴致盎然——‘我想不出还有什么能比这一切更令人 自由自在、神清气爽?’伍尔夫在她 1940 年 3 月 29 日的日记中写道,‘……那条河。譬如伦敦桥下的泰晤士河;再买个笔记本;然后沿着河岸街漫步,每张路过的面孔对我而言彷佛都是一顿丰富的宴席。’"

虽然伍尔夫为这座城市着迷,她也"看到了伦敦的城市景观中父权主义对女性的压迫,在为这座城市的 自由感到欣悦的同时,她也对它的种种局限保持批判的态度"。伦敦是一个充满矛盾的城市,伍尔夫也没有逃避揭露这些状况。

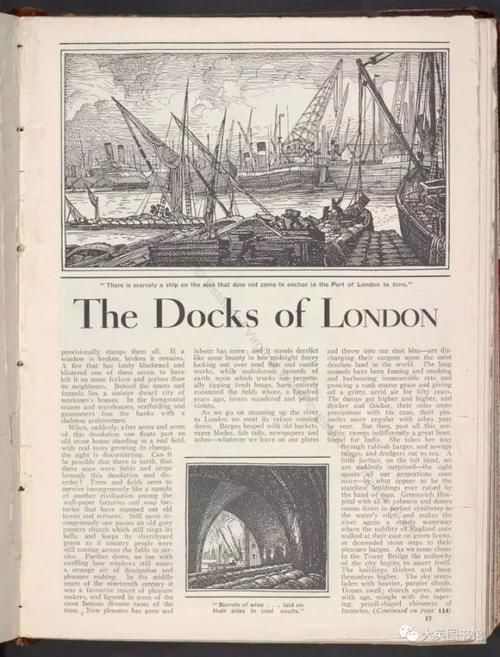

▲ 伍尔夫撰写的系列散文《伦敦风景》(The London Scene, 1931),刊登于《好管家》杂志。现藏于大英图书馆。书架号:P.P.1524.dac. The Society of Authors as the Literary Representative of the Estate of Virginia Woolf

英国小说里有很多终生未嫁的女性形象,她们在当时会面临类似我们今天的"剩女"压力吗?她们如何应对呢?

我们先来看看伍尔夫以外的作家。在许多十九世纪英国小说的叙述语言中都流露出一种"婚姻焦虑"。比如简 · 奥斯丁笔下的很多女性角色会对结婚或未婚非常担忧。但是,这种焦虑通常在故事结尾以主人公成功嫁出去而化解,一般只有边缘角色才会保持未婚状态。

就伍尔夫而言,虽然《达洛维夫人》中的女主角是已婚的,但这本小说讨论了另一个相关的性别议题,即社会对"更年期妇女"的观点。艾琳娜 · 修沃特 ( Elaine Showalter ) 教授在我们的一个纪录片中讨论了这一点,她解释道:

"当我们读《达洛维夫人》时,我们必须理解的是,在 1920 年代,更年期不仅被看做一个女人的死亡,并且几乎被当做是一种精神紊乱。当时有一种想法是,女人们因为更年期会发生巨大的改变,甚至意味着她们人生的终结。达洛维夫人很大程度上就是这一想法的受害者,伍尔夫也是。"

尤其有趣的是修沃特教授对《达洛维夫人》中克拉丽莎走上阁楼这一幕的象征意义的解读:

"在传统小说写作中,尤其是女性创作中,房子是女性身体的象征,你在读《简 · 爱》和很多哥特小说中都能体会到这一点。阁楼通常意味着心理状态,而地窖则代表了性,诸如此类。"在《达洛维夫人》的这一幕中,克拉丽莎的阁楼是空的。"这是一个死亡之地,在这里她不再拥有女性特征,她不再是一个女人。"

伍尔夫为何在出版时将书稿《时时刻刻》的题目改成了"达洛维夫人"?

实际上《达洛维夫人》这本长篇小说是由两则伍尔夫所写的短篇发展而成,分别为《邦德街的达洛维夫人》和《首相》,写于 1922 年 4 月至 10 月之间。因此"达洛维夫人"这个称呼其实一直存在。

《时时刻刻》 ( The Hours ) 这个名字与伍尔夫想要在小说叙事中开凿出文学空间,标记时间流逝的尝试有关。她在小说中也多次提及钟声(如大本钟和圣玛格丽特教堂的钟声)。这部小说的节奏也是生物钟的节奏—达洛维夫人对此感受非常强烈,这一身体"时钟"才真正标记了时时刻刻以及人物心理时间的推移。

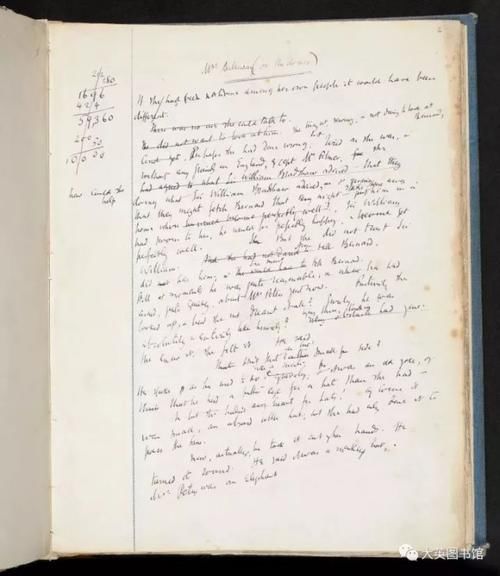

▲弗吉尼亚 · 伍尔夫小说《达洛维夫人》的创作手稿第三卷,1924 年。该本手稿将于木心美术馆展出。 The Society of Authors as the Literary Representative of the Estate of Virginia Woolf.

伍尔夫的写作风格都受到哪些人影响?

有许多艺术家和作家曾影响过伍尔夫的写作,例如普鲁斯特和斯特拉文斯基。关于这一问题的著作很多,其中尤为重要的是其他现代主义作家、后印象派艺术家、电影及当时刚开始流行的心理分析对伍尔夫写作风格的影响。艾琳娜 · 修沃特教授对这一话题也发表过看法:

"(她有一种)需求,要超越爱德华时期作家们略显笨拙的现实主义……要寻找一种更感性、更艺术、更深刻的方法来描述角色,同时期的 D. H. 劳伦斯、多萝西 · 理查德逊、凯瑟琳 · 曼斯菲尔德和马塞尔 · 普鲁斯特也在做同样的努力。在 1920 年代,心理分析学揭露了一种多层次的自我,梦境、记忆、幻想其实和行为、思想一样重要(伍尔夫和她丈夫雷纳德合办的贺加斯出版社 ( Hogarth Press ) 在 1921 年开始出版弗洛伊德的英文译本)。哲学家们开始将"自我"描述为众多不同知觉的接收器。立体主义艺术家将不同视角糅合在一起,在画作中增加另一层维度。伍尔夫相信 19 世纪小说中的全知叙事者需要由多重叙事替代,一本小说中需要包括很多不同的视角和声音。她同时也受到电影这种新媒介吸引,因此伍尔夫的叙述方法也是非常电影性的,她借用了电影中的回放、蒙太奇、快切和不同人物对外部事件做出反应时(如一架飞机飞过头顶时)的来回摇 摄等方法。"

另外,我觉得伍尔夫与她同时代的其他作家的互动也很有意思,例如伊迪斯 · 华顿 ( Edith Wharton ) 和约瑟夫 · 康拉德 ( Joseph Conrad ) 。在《达洛维夫人》手稿的最后,伍尔夫草写了一篇关于康拉德的文章,后来收录在《普通读者》 ( The Common Reader ) 一书中。伍尔夫是如何与过去和当下的文学世界产生关联的,这是非常耐人寻味的。

伍尔夫的语言读起来好像一个人无意识的沉思絮语,却又清晰灵动得让人欲罢不能。她的语言魅力到底来自哪里?

现代性,如伍尔夫所定义,反映在不断流变的社会和文化之中。日常生活变得碎片化、反复无常。她认识到,为了刻画这种万花筒般的生活体验,作家必须找到新的形式和主题。她著名的"意识流"写作技巧不但能展现出生活经验和情感对她所写的角色的内心活动产生的影响,也反映出现代世界对个人意识的冲击。

在 1908 年的一则日记中,伍尔夫初步解释了"意识流"这一概念。她希望"能够实现一种不一样的美,以无限的嘈杂达成某种和谐;展现意识在世界中穿行所留下的全部痕迹;最终获得由无数颤动的碎片所构成的完整性。于我而言,这是一种非常自然的过程,是思维的飞行轨迹……"

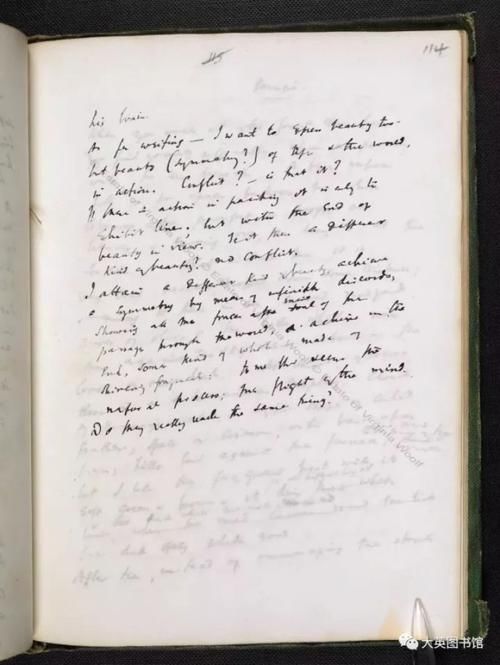

▲ 伍尔夫在这篇 1908 年的日记中记录了她关于意识流技法的概念,她当时正在意大利旅行。弗吉尼亚 · 伍尔夫的旅行和文学笔记,1906-1909 年。现藏于大英图书馆,书架号 Add 61837 f114r. The Society of Authors as the Literary Representative of the Estate of Virginia Woolf.

但其实伍尔夫的文字是经过精雕细琢的。她重写了很多次《达洛维夫人》,大部分最精彩的语言也来自于经过改写的段落。因此她的原稿通常与最后的出版稿相差甚大。

在重写之后,她甚至说道:"我觉得这本书变得更具有分析性和人性了,不再那么抒情,但我感觉我好像把某种束缚彻底松绑了,所有东西现在都可以倾倒进去……"

伍尔夫曾饱受抑郁症困扰,她是如何克服这种困扰进行写作的呢?最后又是为什么选择了自杀?

弗吉尼亚 · 伍尔夫的自杀一直以来都备受 关注。不仅在她选择终结生命的 1941 年 3 月 28 日之后是这样,在整个 20 和 21 世纪都是如此。在她的生平中,这个环节被赋予了不成比例的重量。在《过于 关注自杀?》 ( Too Much Suicide? ) 一文中,牛津大学圣希尔达学院的高级研究员林德尔 · 戈登 ( Lyndall Gordon ) 指出,这种强调"自杀"的叙事其实也常常用于其他女性作家,其实揭示了一种哗众取宠的对待女性"天才"的态度。这样的叙事不仅在某种程度上超过了对她们的作品的 关注度,也扭曲了观众对她们性格的理解。针对伍尔夫,她说道:

"……出版于 1970 和 80 年代的伍尔夫日记及书信全集展现了一个不一样的,更加政治、更加女权的弗吉尼亚 · 伍尔夫,比如在她和埃塞尔 · 史密斯女爵士的书信来往中就可以看出来,这位前女性参政运动成员和作曲家曾呼吁追求改革和斗争的人们坚定站出来(史密斯创作了《妇女进行曲》 ( The March of the Women ) ,并曾在哈洛威牢房窗前拿着牙刷进行指挥)。但是,伍尔夫在大众的印象里通常是一个住在布鲁姆斯伯里的弱女子,是与世隔绝的温室里的植物。这一观点一直持续至今,在由斯蒂芬 · 戴德利 ( Stephen Daldry ) 所执导,根据迈克尔 · 坎宁安 ( Michael Cunningham ) 所著普利策奖同名小说改编的电影《时时刻刻》中,这种刻画尤为明显。里面有一些虚构的场景更是与伍尔夫真人相违背,例如她对雷纳德的折磨、和他在里士满车站的争吵,以及侧躺在一只死鸟身边与它视线相对。《时时刻刻》这本书和电影都描绘了一个情绪化的、有自杀倾向的伍尔夫,并与她那爱购物的"常人"姐姐形成了鲜明对比。

伍尔夫的日记否定了这种阴沉的形象,她称自己比百分之九十的人都要更快乐。真正的伍尔夫其实是个能够日行数里,边走边思考第二天工作内容的坚强女人,还有着异常旺盛的写作精力。"

作为"大英图书馆在中国:共享知识与文化"大型项目在中国的第二个特展,"木心的讲述:大英图书馆珍宝展"将于 10 月 15 日在位于乌镇的木心美术馆正式面向公众开放。此次展览由大英图书馆和木心美术馆共同策划,特别甄选了中国作家、艺术家、诗人木心先生最为欣赏的四位英国及爱尔兰文学巨匠的手稿,包括拜伦勋爵的《爱情与黄金》诗稿、查尔斯 · 兰姆的亲笔书信、奥斯卡 · 王尔德亲笔修改过的《温夫人的扇子》第一幕打印稿,以及弗吉尼亚 · 伍尔夫的小说《达洛维夫人》的创作手稿。

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。