中文字幕女儿旅行

参考消息网5月18日报道境外媒体称,澳大利亚西澳大利亚州的St Francis Xavier小学因位置偏僻,苦寻不着长期任职的中文老师。校方决定利用“我的中文老师”(My Chines

参考消息网5月18日报道境外媒体称,澳大利亚西澳大利亚州的St Francis Xavier小学因位置偏僻,苦寻不着长期任职的中文老师。校方决定利用“我的中文老师”(My Chinese Teacher)在线教学计划,借助新科技找中国大陆的老师通过视频替学生上中文课,克服语言师资短缺问题。

台湾联合新闻网5月17日援引澳大利亚媒体的报道称,西澳大利亚州要求小学三年级学生必须接受外语课程。St Francis Xavier小学校长多伊尔表示,校方发现当地很难吸引长期外语老师后,决定转向在线教学计划。

多伊尔提到,地区学校很难找到教授特定科目的教师,“其中外语老师就是(一项挑战),此外,它也不是全职工作,这让吸引来自城市的兼职老师变得很难。”

多伊尔也表示,校方起先很难提供连贯的语言课程,“我的中文老师”计划解决了这个担忧。“我的中文老师”计划成立七年,已在澳大利亚、英国、新西兰教授超过1万8000名学生。

根据西澳大利亚州教育厅提供数据,该州有超过800间公立学校,其中有439间雇用外语老师。教育厅发言人表示,他们明白新课程会增加该州外语老师需求,包括偏远及城市地区。

圣方济各沙勿略小学学生通过视频学习中文。(图片来源:台湾联合新闻网)

圣方济各沙勿略小学学生通过视频学习中文。(图片来源:台湾联合新闻网)

【延伸阅读】外国歌唱家中文演唱原创歌剧《马可·波罗》

丝绸之路国际剧院联盟原创歌剧《马可·波罗》,刚刚作为第八届广州艺术节开幕大戏结束了在广州的盛大首演,将于5月16、18、19日来到北京,在天桥艺术中心上演。该剧采用中文唱词,英文字幕,特别邀请伦敦科文特花园皇家歌剧院前歌剧总监卡斯帕·霍尔滕执导,德国作曲家协会会长恩约特·施耐德作曲,国际华人指挥大师汤沐海执棒,云集中国、丹麦和英国等多国著名歌唱家加盟主演。

歌剧《马可·波罗》演绎了十三世纪意大利旅行家马可·波罗与其父亲叔父自陆上丝绸之路和海上丝绸之路往返中国的传奇经历,再现了宋末元初的风云际会以及围绕东西方贸易、文化交流而展开的各种较量,彰显了丝绸之路的人文风采,抒发了对人类和平的祈愿。该剧在广州首演结束后,颇受好评,尤其多位外国演员能字正腔圆的用中文演唱歌剧,令人赞叹不已。

多国顶级艺术家携手打造

原创歌剧《马可·波罗》由中国诗人韦绵和德国作曲家施耐德创作,并由中国、丹麦、英国等歌唱家用中文演唱,创作方式可谓独特。德国作曲家施耐德虽然不会中文,但他曾经接触过中国民族音乐,也为琵琶、二胡等中国民族乐器创作过音乐。他表示:“去年四月我跟中国打击乐家李飚做了一场活动,从而与中国方面有了合作。我英文、德文、法文、意大利文都会,但用中文创作,还是第一次。我的创作方式是朋友念出中文,先为我一字一句翻译出来,然后我按拼音创作出音乐。最开始我很想用现代音乐来解释这个故事,但考虑到中国观众的习惯,我还是决定用普契尼的方式和民谣的方式来创作。”

《马可·波罗》的导演是伦敦科文特花园皇家歌剧院前歌剧总监卡斯帕·霍尔滕。他表示尽管《马可·波罗》的故事发生在13世纪,但他更想把这部歌剧做成一面镜子,“让歌剧直接触及观众的内心,对我来说,这就是文化交流融合的美妙。无论是莫扎特还是汉语,都能突破文化间的障碍,去表达人类共同的情感。”

英国视频、多媒体大师卢克·霍尔斯此次受邀担任歌剧《马可·波罗》的舞台设计,他担任过音乐剧《西贡小姐》(复排版)、歌剧《唐璜》,以及2012年伦敦奥运会及残奥会闭幕式、碧昂斯Formation世界巡回演唱会、阿黛尔2016世界巡回演唱会、U22015世界巡回演唱会等重大项目设计制作工作,他表示旋转的舞台象征着“文明的进程”与“文化的交融”,而首次在中国运用到歌剧舞台的D3舞台控制系统,为的是让故事更好的呈现给观众。

来自英国的设计师艾玛·瑞欧特为《马可·波罗》设计了365套戏服,大大小小的服饰配件加起来多达1800多件,设计师表示她的设计理念是“传统与创新相结合”,而通过颜色和布料的不同来突出地理位置的变换,比如银色盔甲是撒马尔罕的,元朝士兵则穿奢华的金色,宋朝的士兵则是简约的黑色。剧中所有三百多套服饰全部是纯手工定制,而中国服装厂的工作效率和服装制作质量也让设计师艾玛·瑞欧特感到十分惊人。

丹麦男高音唱中文挑战高难度

丹麦男高音歌唱家彼得·洛达尔在剧中饰演马可·波罗。他感叹道:“来到中国参演《马可·波罗》是人生难得的机遇。我一直想到中国来旅游,中国是一个让我着迷的国度。不过用汉语来演绎马可·波罗,这对我而言是一个挑战,有很多需要学习的地方。演出前我心里也打鼓,毕竟在此之前,除了‘你好’,我一句中国话都不会说,为了准确发音,我时常请教身边的中国朋友,从z,c,s到zh,ch,sh,我力争咬准每一个发音,费了九牛二虎之力。这次演出之后,我觉得在艺术上,我没有什么做不到的了。”

歌剧《马可·波罗》的歌曲在节奏上很复杂,有很多很快的音符,对艺术家们来说都是挑战。饰演忽必烈的著名歌唱家田浩江就表示:“演员团队演唱阵容里有四个外国人,这四个外国人同样要用中文唱。这是观众非常期待的一部原创歌剧,我觉得,全国乃至西方歌剧界都会很期待这部歌剧的最终呈现。”

(2018-05-10 15:50:05)

【延伸阅读】老外唱中文歌剧,滋味地道!

两位外国歌唱家饰演的马可·波罗和传云在对唱

“更能消几番风雨,匆匆春又归去。”上周五的广州大剧院舞台上,一位外国歌唱家和着恢弘的歌剧音乐,吟诵这首辛弃疾的著名词作--而且是用中文!别以为演员走错了片场,就在这里,广州大剧院首部自制原创歌剧《马可·波罗》迎来世界首演。

马可·波罗是历史上对中西方文化交流和贸易往来影响深远的人物之一,以他的传奇故事为题材的歌剧、舞剧曾有多部,但由外国作曲家和导演创排,多位外国歌唱家担纲,最终却用中文演唱的歌剧,《马可·波罗》却是头一部。在中国的歌剧舞台上,这样的制作也不多见。

有模有样

老外唱中文歌剧饱含深情

大幕拉开,一缕晨光照进十三世纪的热那亚囚室,丹麦男高音歌唱家彼得·洛达尔饰演的马可·波罗霍然站起,脱口唱出的就是一句中文唱词:“温暖的太阳。”随即,一场传奇大戏正式开启。

通过陆上丝绸之路与海上丝绸之路,旅行家马可·波罗与父亲尼科洛·波罗、叔父马泰奥·波罗往返中国。故事以马可·波罗的视角,讲述了宋末元初朝代更迭的风云际会,也展现了他与中国姑娘传云的爱情传奇。

别看饰演马可·波罗、传云以及父亲、叔父角色的歌唱家都是外国人,在这部全部用中文演唱的歌剧中,他们表现得有模有样。台词中既有“那是一座绚丽的花园”这样的长句,也有“一万里路程,一万里波涛”“暗香浮动”这样诗化的句子,几位外国歌唱家基本可以胜任,偶尔有些洋腔洋调,观众也可以根据台词提示器听辨出来。

“男主角的演唱好听得不像话!”听完歌剧,著名乐评人陈志音连连感叹,“我也没想到他们的中文能唱到这样的水平,尤其是他呼唤女主角那声‘传云’,饱含深情,听得我浑身起鸡皮疙瘩。”

马可·波罗在宋元两朝间穿梭,歌剧舞台的设计也充满了中国味道。本剧导演卡斯帕·霍尔腾是伦敦科文特花园皇家歌剧院前歌剧总监,他联手英国多媒体设计者卢克·霍尔斯,用现代技术设计出一个直径14米的大转盘及20幅投影卷轴。卷轴上投影出书法字体、水墨渲染的形象,转盘则随剧情的发展变换角度:垂直于地面的一侧是中式城楼,宋元朝代更迭的战争在这里打响,当转盘侧面面对观众,则又幻化为西湖边的堤岸,上演马可·波罗与传云的故事。

录音作曲

一字一句把中文谱成歌剧

《马可·波罗》整部歌剧都用中文演唱,可从作曲到导演,再到男女主角等多位歌唱家都来自不同的国家,语言关就成为横在所有艺术家面前的第一个难题。

该剧的剧本由著名诗人、编剧韦锦写就,被改编为演出本后,德国作曲家恩约特·施耐德再进行作曲。施耐德认为,中文的发音和语言是个挑战。由于不懂中文,他只能通过翻译过来的台词了解剧情。可光知道剧情远远不够,对于歌剧来说,每一句唱词的节奏、停顿乃至中文字词的发音,都要与那一句的曲调有一定的关联。于是,施耐德再请人把中文台词录成录音带,一字一句地去听,为这些抑扬顿挫的汉语词句创造欧洲式的歌剧旋律。

作曲家完成了任务,轮到外国歌唱家们接受挑战。在来到中国前,他们就已经学习了中文课程,但正式进入剧组排练后,指挥家汤沐海要求他们“把欧洲歌唱家唱中文的水平,提高得和我们差不多”。彼得·洛达尔饰演的马可·波罗是意大利人,发音略有不标准,观众也能理解,但女主角爱丽丝·卡鲁瓦尔茨饰演的传云是一位中国女性,这个艰巨的任务对卡鲁瓦尔茨来说则是压力山大。

“每天我们完成排练,外国歌唱家们都要额外加班。”在剧中出演忽必烈的著名男低音歌唱家田浩江透露,进组排练时,外国歌唱家向中国歌唱家请教发音是常事,几乎是“逮着谁问谁”。“可有些音很难教,像‘ji’‘qi’‘xi’这样的音,如果外国语言中没有,我们都很难跟他们形容这个音该怎么发。”田浩江说,好在他们都是很优秀的艺术家,非常善于模仿,经过一段时间的集训,终于把这些中文字音一个个地“啃”了下来。

文化碰撞

西式亲吻诀别改成了拥抱

如此之多的外国艺术家加入《马可·波罗》的主创团队,这也意味着歌剧的创排融入了西方的视角,中西文化的碰撞也随之而来。

对于歌剧第三幕中文天祥就义前的场景,中外艺术家就有截然不同的看法。导演霍尔滕认为,文天祥在被处决之前与女儿诀别,“在西方,这种场景会用亲吻来表达”。可他身边所有的中国艺术家都告诉他:中国人绝对不会这么做。霍尔滕感到震撼,但也接受了建议。《马可·波罗》首演时,王云鹏饰演的文天祥与梁宁饰演的女儿面对生死离别,数度哽咽拥抱,并执手凝视,没有了西式的亲吻作别。

“这也是一个互相学习的过程,我从这里学到了很多东方的元素和文化。”霍尔滕坦言他克服了很多文化差异,但并非没有自己的坚持。在表现马可·波罗和中国姑娘传云的爱情故事时,就没有把传云呈现为羞涩内敛的人物,而带有浪漫奔放的传奇色彩。“若是百分之百展现历史,中国的导演更适合。但制作方找我来做导演,或者就是需要有另外的文化视角。”霍尔滕说。

田浩江认为,以往外国人在国内学唱并演出中文歌剧的情况不是没有,但很少,“《马可·波罗》的出现或许是个很好的趋势,也证明了中国的包容性。”他说,这种有中西交流内容的歌剧很适合外国人参与,“希望以后有更多的中文歌剧有西方人参与制作,这或许会慢慢形成一个系统。”

据悉,5月16日至19日,歌剧《马可·波罗》还将在北京亮相。北京站中的传云将由女高音歌唱家周晓琳饰演,文天祥的饰演者是男中音歌唱家袁晨野。

(2018-05-08 10:28:20)

【延伸阅读】第17届“汉语桥”世界大学生中文比赛巴西大区决赛落幕

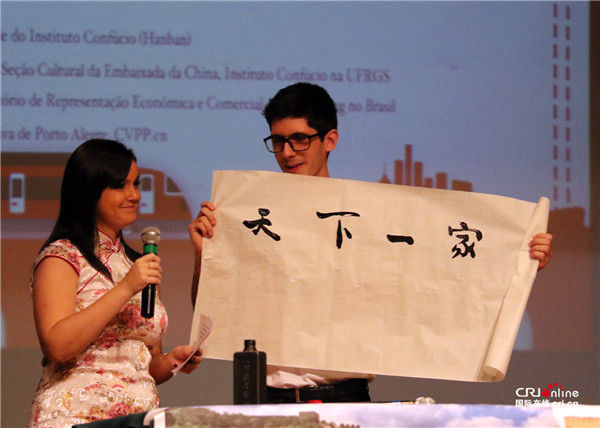

宋明展示“天下一家”书法

国际在线报道(中国国际广播电台记者 石晓淼):当地时间5月6日,第17届“汉语桥”世界大学生中文比赛巴西大区决赛在阿雷格里港南大河州联邦大学举行,共有来自巴西10所孔子学院的17名大学生参与角逐,以文学选段阅读、主题演讲和才艺表演等方式展现各自汉语能力,表达对中国文化的喜爱,述说对“天下一家”这一主题的理解。

“——你是爱,是暖,是希望,你是人间的四月天!”

“爱——不仅爱你伟岸的身躯,也爱你坚持的位置,足下的土地。”

林徽因、舒婷及朱自清等中国作家的诗歌和文学作品成为巴西参赛选手首要挑战的内容,他们以随机方式选择文章,事先并无准备,但个个临场朗读字正腔圆且情感饱满,让现场观众领略到汉语韵律和意境之美。

演讲环节,巴西大学生围绕“天下一家”主题各以独特视角分享了他们的见解。喜欢功夫的何伯同以习武时如何协调身体不同部位来阐述“跨越差异、共铸一家”的主张,00后小姑娘艾茉莉通过讲述与中国网友相隔万里结下友谊的故事来表达“海内存知己、天下是一家”的观点,热爱书法的宋明则以对联“丝绸路通四海、汉语桥连五洲”传递“天下一家”的美好祝愿。最终,来自巴西圣保罗州立大学的丹尼尔·坎波斯以巴西河流相会融通比喻文化兼收并蓄的深刻感悟和一段精彩的唢呐吹奏表演摘得比赛桂冠。虽然还未去过中国,但坎波斯对中国古诗词十分钟情,赛后他还意犹未尽地向记者吟诵起《长歌行》:“百川东到海,何时复西归。像所有巴西人一样,我第一次听到有声调的语言觉得很奇妙,被深深吸引。我一开始用古诗学习汉语,比如白居易的一些好诗,慢慢让我越来越感兴趣。”

在现场观看比赛的南大河州联邦大学校长瑞奇·乌波曼感受到,巴西校园中的“汉语热”正不断升温,除被博大精深的中华文化吸引,中国国际影响力的提升更让汉语备受学生青睐,“我们明显感到学生们对中国和汉语的热情日渐高涨,他们渴望通过学习汉语来增进对中国的认识了解,因为中国正成为未来发展的机会,青年人希望投身到巴中两国紧密合作的浪潮之中。”

巴西大区决赛选手合影

据中国驻圣保罗总领事陈佩洁介绍,“汉语热”在巴西方兴未艾,目前开办的10所孔子学院和4所孔子课堂中已有注册学员两万多人。她指出,汉语为世界各国大学生搭建起与中国相知相识的桥梁,学生们也通过这一平台结交到志同道合的朋友,让“美美与共、天下大同”的理念推广开来,“汉语让我们彼此相识,透过汉语去了解背后传递的中国文化是相知,透过文化交流推进中巴两国和人民间的友谊如同相爱的过程。我们追求这样和平而安宁的人类命运共同体理念。”

本次比赛首次由南大河州联邦大学孔子学院承办,该院中方院长顾铁军认为,巴西学生们的汉语水平进步显著,对中国文化的理解和表达在广度和深度上有所延伸。中国驻巴西大使馆文化参赞石泽群表示,希望借助轮流举办汉语桥大赛的方式进一步调动汉语师生积极性,促进巴西汉语教学水平整体提升。

(2018-05-08 08:38:18)

【延伸阅读】中国有我第二个家--第17届“汉语桥”世界中学生比赛意大利赛区选手尼古拉斯的故事

齐远航在进行个人演讲

国际在线报道(中国国际广播电台记者 殷欣):在当地时间14日结束的第11届“汉语桥”世界中学生中文比赛意大利预赛中,来自罗马住读学校的齐远航和他的同伴一起获得了团体金奖。即将前往中国参加复赛和决赛的他,用自己的亲身经历诠释了本年度“汉语桥”比赛“学会中国话,朋友遍天下”的主题。

“大家好!我是齐远航,我希望可以通过学习汉语,见贤思齐,扬帆远航。”

来自罗马国立住读学校4年级的中学生齐远航在“汉语桥”世界中学生比赛意大利预赛的演讲环节中这样解释自己中文名字的含义。今年17岁的他学习汉语已经三年多时间了,标准的发音、流利的表达、丰富的文化背景知识和良好的临场应变能力让他获得了今年团体金奖和个人银奖,得到了前往中国参加“汉语桥”复赛和决赛的机会。机会总是留给有准备的人,齐远航优秀的汉语能力源于他平时的点滴积累。他的汉语老师提琪亚娜•利奥依说,齐远航参加“汉语桥”比赛不仅仅是要检验自己的汉语水平:“学中文的时候他不局限于做好自己学生的本分,好好学习考出高分。他想做的更多,竭尽可能地不断发现并提出问题。关于‘汉语桥’比赛,他和同学们不是为了显示自己有不错的语言能力,而是出于对汉语和中国文化的热爱。”

金奖选手齐远航(右)和罗浩然在比赛中表演相声

齐远航有一个非常国际化的家庭,他祖父是克罗地亚人,祖母是英国人,叔叔是法国人,但在家里他说的最多的外语却是汉语。因为早在20多年前,他的妈妈曾经在上海复旦大学学习过中文。他小的时候还和妈妈一起到过中国旅游。尽管母亲在中国求学的经历对他产生了一定的影响,但齐远航说,自己三年前在学校选择有中文课程的班级学习,完全是他自己的决定:“我觉得汉语对我的未来非常有帮助。而且学习汉语已经给了我很多提升个人能力的机会。以后肯定还有更多包括工作机会和文化交往的机会。”

说到机会,因为学习汉语,齐远航和他的同学们在去年就得到了一次去中国上海学习6个月的机会。在那段时间里,齐远航平时在上海交通大学附中和中国学生一起上课,周末则是和其他意大利小留学生们被安排到普通中国家庭生活。齐远航被分配到了一个三口之家,在那里碰上了一对会说英语的工程师夫妇和他们12岁的儿子。他们给他准备了单独的房间,一起同吃同住的经历让齐远航感受到了家的温暖:“他们教我做一些中国菜,比如馄饨、饺子、炒饭,和意大利炒饭很像的那种。我就教他们做提拉米苏、意大利面,正宗意大利式做法。他们特别喜欢提拉米苏,让所有的邻居都来品尝。总之是一种互相帮助式的文化交流,非常有意义也非常好玩有趣。对我来说,他们已经成了我第二个妈妈,第二个爸爸,又一个弟弟。”

来自罗马住读学校的齐远航(中)和罗浩然(左)从中国驻罗马大使馆教育参赞罗平手中接过团队金奖证书

现在,齐远航又得到了一次去中国参加“汉语桥”比赛的机会。但在那之前,他要先回一趟上海的第二个家。他在上海的“家人”已经给他准备好了房间,好让他在今年6月的时候在上海为比赛提前做一些功课。不仅如此,明年就要高中毕业的齐远航已经打算好,到和上海交通大学有合作项目的米兰理工大学读书,希望进入能够获得中意两所大学双学位的工程专业学习。他说自己的未来肯定不会和中国分开了。

(2018-05-15 20:18:07)

【延伸阅读】俄罗斯兴起“汉语热”:汉语学习渐成“时尚”

参考消息网5月10日报道经过多年探索研究,俄罗斯教育主管部门不久前宣布,计划在2019年将汉语正式纳入俄罗斯全国统一考试(类似于我国高考)外语科目选项。俄罗斯学习汉语的人数近年来不断增多,俄政府公布这一计划可谓水到渠成。

俄教育和科学部副部长、教育科学监督局局长克拉夫佐夫说,将汉语纳入全国统考的准备工作历时三年。其间,教育科学监督局研究制定了汉语口笔试的组织安排办法和评分办法,以及相关的人力培训。俄罗斯政府计划2018年将汉语先行纳入9年级期末考试(俄罗斯基础教育阶段学习期限一般为11年,1~4年级相当于中国的小学,5~9年级相当于中国的初中,10~11年级,相当于中国的高中——本网注),便于学生为以后的“高考”做准备。

俄罗斯不少大城市以及远东地区中学早已开设汉语课程,新举措将影响俄全国数万名中学生,不仅将给他们提供一个衡量自身汉语水平的“国家标准”,也能让他们真正地将兴趣变成优势。

俄罗斯全国统考科目中的外语科目现有四个可选语种,为英语、德语、法语和西班牙语。选考英语的学生占绝大多数,其次是法语、德语和西班牙语。俄罗斯媒体预测,汉语成为统考选项后,将吸引一大批原先计划选择其他语种的考生。

近年来,汉语学习在俄罗斯持续升温。尤其是随着“一带一路”建设不断推进,中俄全方位合作不断升级,俄国内对汉语人才需求快速增加。在俄媒看来,汉语已成为“未来语言”,汉语在俄罗斯的普及将有巨大潜力。

2015年俄罗斯曾举行全国统考的汉语模拟考试,内容包括听力、阅读、词汇、语法和写作等,来自西伯利亚和远东地区16个联邦主体的3000多名8~11年级学生参加。俄罗斯《观点报》认为,从当时报考的学生数量看,将汉语列入全国统考科目前景广阔。还有与论认为,汉语纳入俄统考科目后,俄罗斯将急需优质教材和汉语教师,以及培养汉语教师的高校。

俄罗斯人学习汉语并不仅仅因为经济利益驱动,汉语学习在俄社会已逐渐成为一种“时尚”。不少官员和企业家的子女也纷纷开始学习汉语。俄罗斯亿万富翁阿布拉莫维奇和一些高级官员子女就读的贵族学校莫斯科经济中学,几年前就已开始教授汉语。

此外,不仅俄罗斯青少年对汉语产生兴趣,不少成年人也走进了汉语课堂。38岁的杜利采夫已经在叶卡捷琳堡孔子学院学习了两年汉语。他说,他从青少年时代就迷上了李白、王维和杜甫的诗歌,并且非常喜欢中国工笔画。如今,随着汉语水平的提高,杜利采夫对中国文化、历史、地理甚至“中式幽默”了解得越来越多,这让他非常有成就感。“我准备重新规划人生,去中国生活和学习一段时间,以后回到俄罗斯教授汉语。”

据俄语言学研究中心2017年7月发布的报告,过去20年,俄罗斯国内学习汉语的人数已从最初的5000人左右增加至5.6万人。(《参考消息》驻莫斯科记者安晓萌)

资料图:2017年3月2日,在俄罗斯伏尔加格勒国立社会师范大学,孔子学院老师科捷利尼科娃(右)为学生们上汉语课。新华社记者 白雪骐 摄

(2018-05-10 11:18:23)

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处。